들어가며

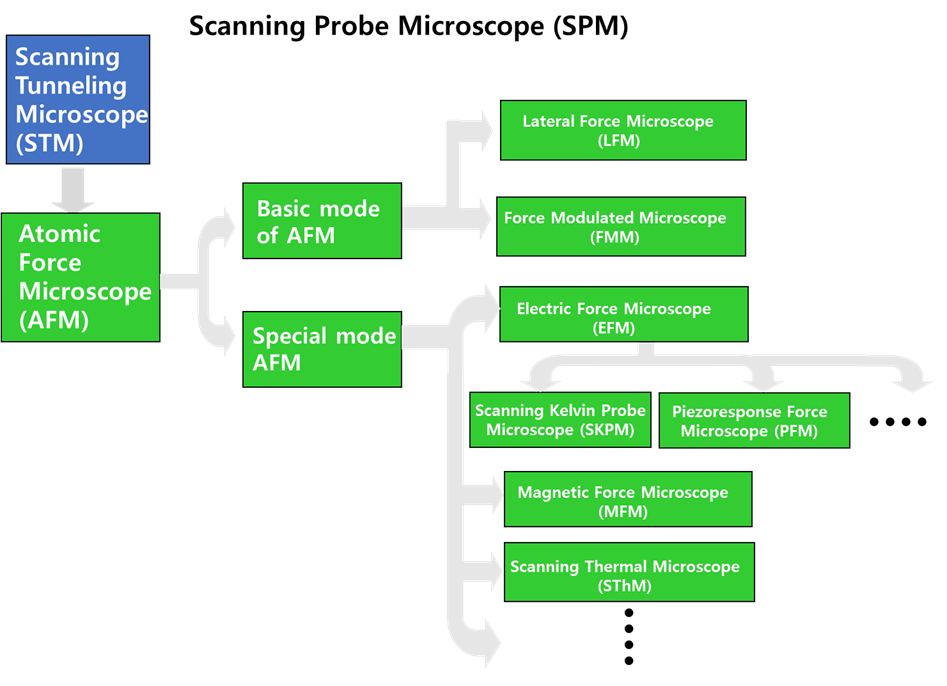

앞선 연재에서 언급된 원자힘 현미경AFM의 경우 전도성을 가진 탐침과 역시 전도성을 가진 시료사이의 전자 터널링으로 인해 생성되는 전류변화를 측정하는 주사 터널링 현미경STM과는 다르게 탐침 끝의 원자와 시료 표면의 원자력으로 시료의 표면 거리를 측정하면서 이차원 맵핑을 하는 방식으로 시료의 형상을 알아냄을 언급하였다. 이러한 원자힘 현미경은 시료가 전도성이 없어도 표면 측정이 가능하다는 장점이 있으며 이러한 작동원리를 기반으로 다양한 기능을 가진 탐침을 적용하면 시료의 표면 지형과 함께 여러가지 표면 특성을 측정할 수 있는 장점을 가지게 된다. 현재 원자힘 현미경을 기반으로 다양한 표면 특성 측정이 가능한 현미경들을 주사 탐침 현미경Scanning Probe Microscope, SPM으로 명명하여 사용하고 있다(그림 1). 주사 탐침 현미경의 경우 앞서 언급한 것과 더불어 탐침의 전도성 및 자성 등의 다양한 특성을 활용하여 시료의 형상 측정과 함께 전기, 자기 및 열적 특성들을 동시에 측정할 수 있다. 지금부터 이러한 다양한 주사 탐침 현미경 중 대표적으로 많이 사용되고 있는 몇 가지 현미경에 대한 소개 및 작동원리를 언급하고자 한다.

주사 탐침 현미경의 종류 및 작동 원리

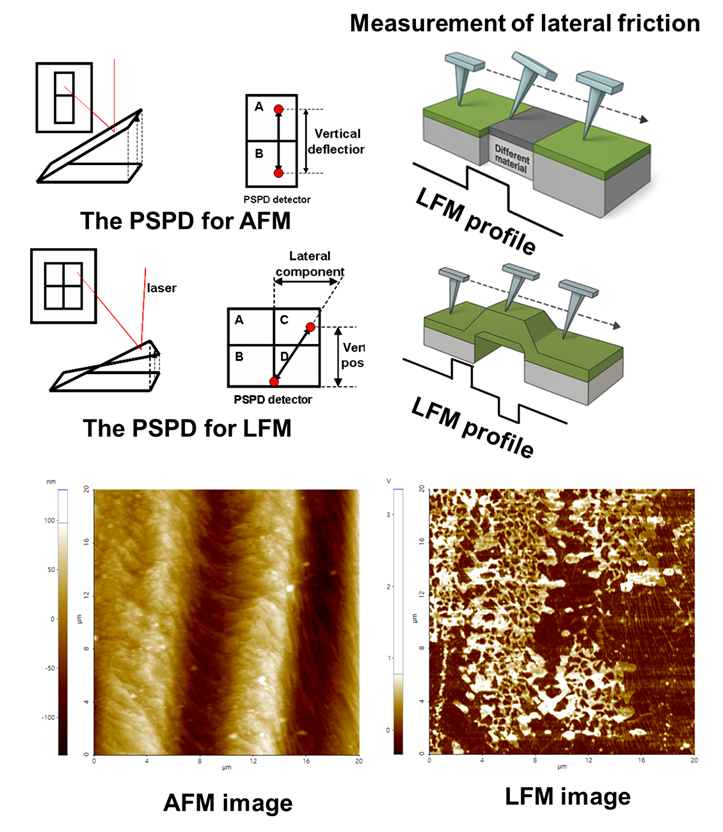

:횡력 현미경Lateral Force Microscope, LFM

원자힘 현미경의 경우 캔틸레버가 탐침과 시료 표면의 높이 변화에 의해 상∙하로 움직이는 현상을 광 측정 다이오드로 측정하여 각 위치마다 시료의 높이를 얻어 이차원으로 맵핑하는 원리로 설명하였다. 이러한 과정 중 시료의 높낮이 변화가 일어나는 부분 혹은 시료의 표면 마찰 특성이 변하는 부분에서는 캔틸레버가 좌∙우로 휘어지는 현상이 발생하는데, 이때 캔틸레버로부터 반사되는 레이저의 좌∙우 변화를 좌∙우로 보충된 광 측정 다이오드로 측정함으로써 횡력을 측정할 수 있게 된다(그림2). 이러한 횡력 현미경LFM의 경우 시료의 표면 특성 중 특히 마찰력 변화를 측정하는데 주로 사용되고 있다.

마찰력을 측정하기 위해서는 탐침이 시료 표면과 접촉된 상태로 스캔해야 하므로 원자힘 현미경 작동 모드 중 접촉 모드로 작동되어야 한다. 접촉 모드로 스캔을 할 때 시료의 높이가 변하는 지점에서도 캔틸레버가 휘어질 수 있으나, 이 경우 그 위치에서만 올라가고 내려가는 방향으로 피크가 생기기 때문에 마찰력에 의해 생기는 지속적인 횡력 시그널과 구분이 가능하다(그림 2). 이러한 횡력 시그널 해석으로부터 최종적으로 다양한 시료의 마찰력 특성을 측정하는데 사용한다.

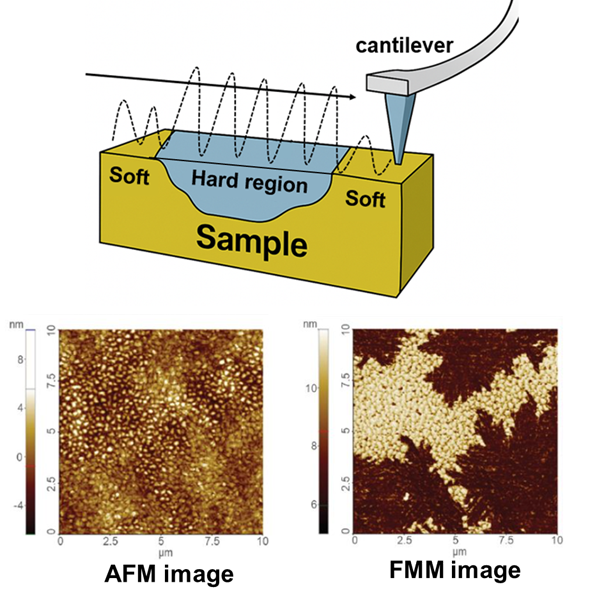

: 힘변조 현미경Force Modulated Microscope, FMM

원자힘 현미경의 작동 원리 중 비접촉 모드는 캔틸레버에 일정한 진폭의 상∙하로 움직이는 바이브레이션 시그널을 주는 방식으로 시료에 가까이 다가가면 진폭이 줄어듦을 확인하여 시료와 탐침 간의 거리를 일정하게 유지하는데 사용한다. 비접촉 모드에서 바이브레이션을 하는 탐침을 시료에 접촉하게 하여 시료를 두드리면서 스캔하는 방식을 힘변조 현미경FMM이라고 한다. 힘변조 현미경의 경우 시료 표면 경도 차이를 마치 지팡이로 두드리면서 측정하는 방식으로 스캔을 진행한다 (그림3). 즉 탐침으로 시료 표면을 일정한 바이브레이션 시그널로 두드리면 소프트한 표면과 단단한 표면이 각각 다른 바이브레이션 진폭과 위상 변화를 캔틸레버에 반사되는 레이저의 변화로부터 확인할 수 있다. 이렇게 표면의 기계적 표면 특성을 나노스케일로 이미지화 하는 현미경이 힘변조 현미경FMM이다.

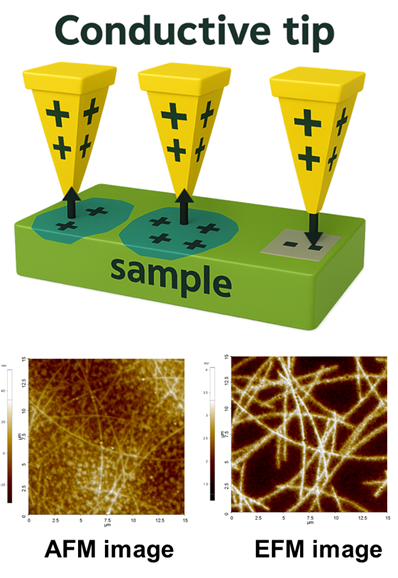

: 전기력 현미경Electric Force Microscope, EFM

전기력 현미경EFM의 경우 기본적인 원자힘 현미경 방식으로 시료 표면 지형을 측정하는 동시에 전도성을 가진 탐침을 사용하여 전도성이 있는 시료의 전기적 특성을 함께 측정하는 방식이다. 이러한 전기력 현미경의 경우 시료 형상으로만 확인할 수 없는 전기적인 특성의 분포를 함께 확인할 수 있다는 장점이 있다(그림4).

이러한 전도성이 있는 탐침Conductive Tip을 사용해 여러가지 방식으로 전도성 시료를 측정함으로써 다양한 전기적 특성을 측정하는 현미경들이 개발 사용되고 있다. 그 종류로는 시료의 일함수Work-Function를 측정하는 주사 켈빈 프로브 현미경Scanning Kelvin Probe Microscope, SKPM, 압전Piezoelectric 소재들의 표면 특성을 측정하는 압전반응힘 현미경Piezoresponse Force Microscopy, PFM 등, 그 종류를 계속 확대 발명해가고 있다. 이 중 최근에 가장 많이 사용되고 있는 시료의 일함수Work-Function와 압전Piezoelectric 소재들의 표면 특성을 측정하는 주사 켈빈 프로브 현미경SKPM과 압전반응힘 현미경PFM의 작동 원리에 대해 간단히 언급하도록 하겠다.

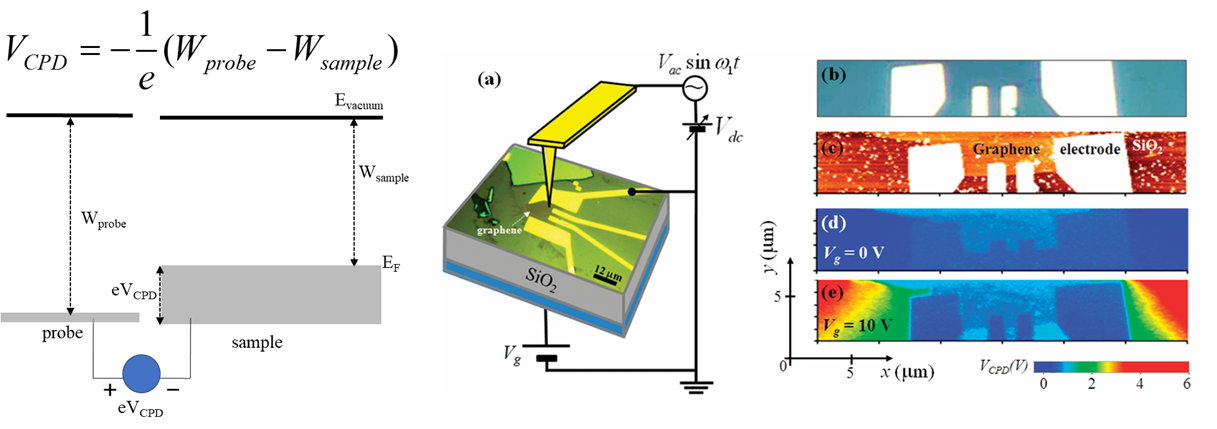

(1) 주사 켈빈 프로브 현미경Scanning Kelvin Probe Microscope, SKPM or Kelvin Probe Force Microscope, KPFM

주사 켈빈 프로브 현미경SKPM은 전기력 현미경의 한 종류로서 전도성 팁의 일함수 Work-Function, W와 시료 표면의 일함수차이인 접촉 전위차Contact Potential Difference, VCPD를 측정하는 현미경이다. 탐침을 시료에 가까이 다가가면 전도성 팀과 시료 표면의 접촉 전위차VCPD로 인해 전기적 힘 변화를 느끼게 되는데 이 힘이 없어질 때까지 전도성 탐침에 전압을 제공하는 피드백Feedback 방식으로 접촉 전위차를 확인하여 이미 알고 있는 탐침의 일함수Wprobe를 기반으로 시료의 일함수Wsample를 측정하는 방식이다 (그림5). 물론 이러한 일함수를 이차원 이미지화가 가능하며 이와 함께 시료의 표면 형상도 원자힘 현미경으로 얻을 수 있는 것이 주사 켈빈 프로브 현미경이다.

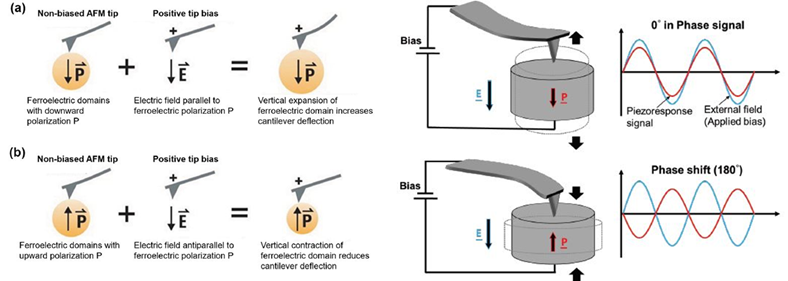

(2) 압전반응힘 현미경Piezoresponse Force Microscopy, PFM

강유전체의 경우 외부에서 걸어주는 전극에 따라 표면의 강유전체 영역Ferroelectric domains의 양극화Polarization가 형성되어 전극을 띄게 된다. 이러한 특성을 확인하는 대표적인 주사 탐침 현미경이 압전반응힘 현미경PFM이다. 압전반응힘 현미경의 경우 시료 표면 강유전체 영역의 양극 혹은 음극의 전압을 띈 전도성 탐침을 다가가서 양극화 변화를 유도하여 시료 표면 강유전체 영역의 최종 분극화되는 형성을 이미지화 함으로써 시료의 강유전체 특성을 확인하는 현미경이다. 이러한 강유전체의 국소영역에서의 분극화 방향이 전극이 걸린 탐침의 일정 바이브레이션과 같은 위상이면 그 분극화 방향이 증폭되고 그 반대이면 감소하는 결과를 봄으로서 각 구역의 강유전체 영역Ferroelectric domains의 분극화Polarization특성을 이미지화 할 수 있다(그림 6). 이러한 압전반응힘 현미경으로 강유전체의 다양한 극화Polarization 특성에 의해 그 방향이 상∙하out of plane, OOP 혹은 좌∙우In plane, IP로 뒤집어지는 현상들을 다양하게 측정할 수 있다.

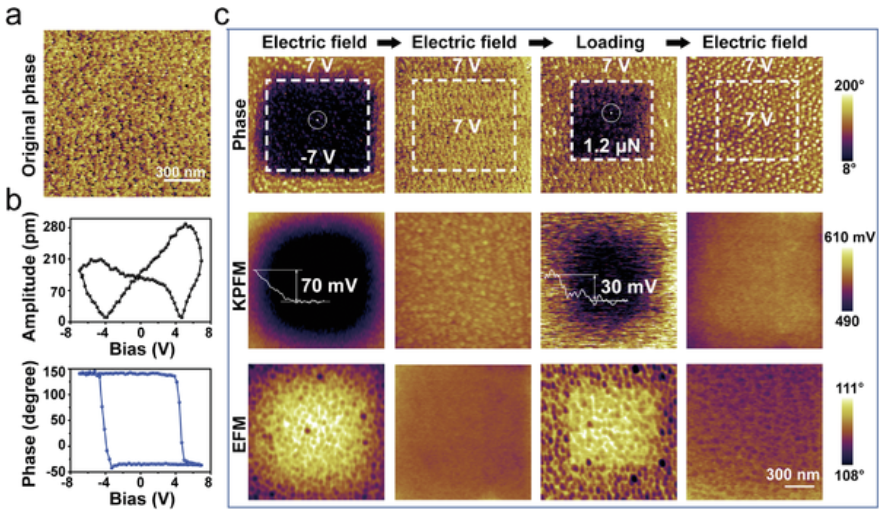

전도성 탐침을 이용하는 현미경의 경우 그림 7과 같이 반도체 특성을 가진 강유전성 반도체 이차원물질인 2H-In2Se3을 전기력 현미경EFM, 주사 켈빈 프로브 현미경 SKPM, KPFM, 압전반응힘 현미경PFM으로 이미지를 각각 측정한다면 각자가 보여지는 이미지 결과의 물리적인 의미는 다음과 같이 다르다. 전기력 현미경EFM의 경우 전도성 탐침과 시료의 표면의 정전기적 상호작용electrostatic force interaction만을 확인하는 것으로 내부의 구체적인 물리적인 수치보다는 상대적으로 시료 표면의 전도성 유∙무 확인만이 가능하다. 반면 주사 켈빈 프로브 현미경SKPM, KPFM의 경우 전도성 탐침과 시료 표면간의 접촉전위차VCPD를 확인함으로써 시료 표면의 일함수 (역으로 Fermi level) 차이를 확인할 수 있다. 그리고 압전반응힘 현미경PFM의 경우 전도성 탐침에 가해지는 전압 방향과 가해지는 바이브레이션 위상차에 의해 앞서 언급한 것과 같이 강유전체의 상∙하OOP 혹은 좌∙우IP 방향의 분극화Polarization 현상을 확인할 수 있다. 이와 같이 전도성 탐침을 이용한 전기력 현미경EFM, 주사 켈빈 프로브 현미경SKPM, KPFM, 압전반응힘현미경PFM은 전도성 시료에 대한 전기적인 특성을 확인한다는 큰 틀에서는 동일하나, 각기 다른 작동 방식을 기반으로 측정하는 물리적 특성이 다르다. 앞서 언급된 것과 같이 이 세 가지 현미경 이외에도 시료 표면의 정전용량capacitance을 측정하는 주사 정전 용량 현미경Scanning Capacitance Microscope, SCM, 반도체, 메탈 등의 시료 표면의 국소적인 영역에만 전극 게이트를 주면 전자 흐름을 맵핑하는 주사 게이트 현미경Scanning Gate Microscope, SGM 등 그 측정 방식에 따라 다양한 전기적 특성을 측정하는 전기력 현미경이 있고, 또한 계속 개발되고 있다.

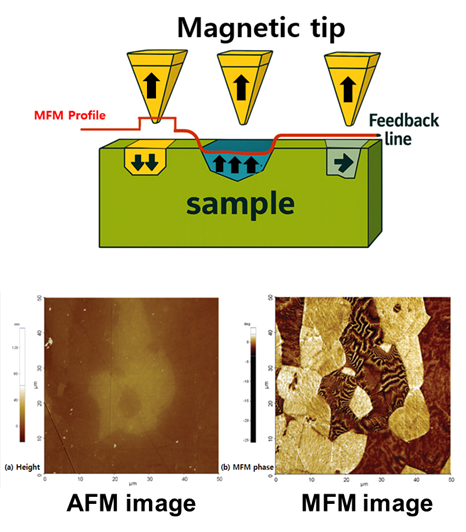

: 자기력 현미경Magnetic Force Microscope, MFM

자기력 현미경MFM은 시료 표면에 있는 자성특성을 감지하는 현미경으로, 자성 특성이 있는 탐침을 이용한다. 즉 원자힘 현미경을 기반으로 시료 표면 형상을 측정하면서 외부의 강한 자석으로 초기 일정한 한쪽 방향으로 자화 시킨 탐침의 자성방향과 시료의 자성방향 간의 정렬정도에 따라 자기적인 인력과 척력을 확인하여 자성특성을 확인하고 이를 기반으로 이차원 자성 맵핑을 진행하는 현미경이다(그림8).

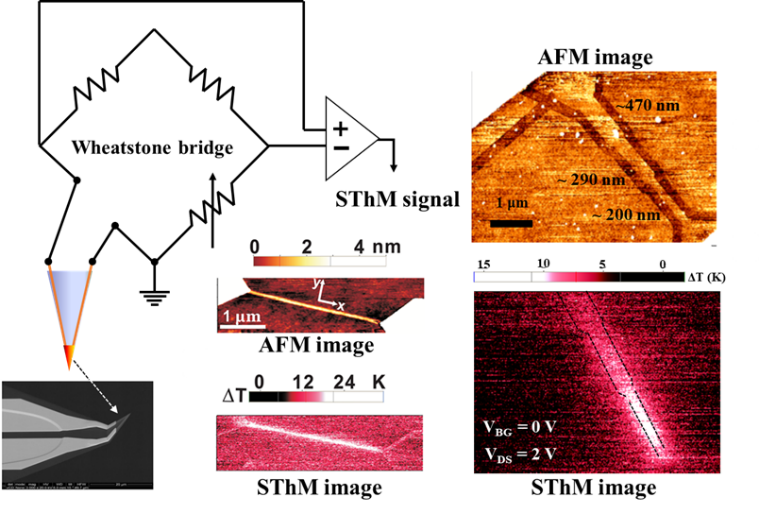

: 주사 열 현미경Scanning Thermal Microscope, SThM

주사 열 현미경SThM은 탐침 끝에 저항 물질을 코팅한 이후 이를 외부의 Wheatstone bridge 회로의 한쪽 저항 부분에 연결한 구조이다. 이러한 구조에서 탐침을 시료에 다가가면 시료의 온도변화에 따라 탐침 끝의 저항이 변화되고 이 변화된 저항을 Wheatstone bridge 회로에서 측정할 수 있다. 실험 시작 전 이 탐침의 저항변화를 온도변화에 따라 켈리브레이션을 하여 최종 온도로 환산하면 시료 표면의 온도 이미지를 맵핑할 수 있다(그림 9). 주사 열 현미경의 경우 온도에 따른 탐침의 저항 변화를 측정해야 하기 때문에 기본적으로 원자힘 현미경의 작동 방식 중 접촉모드를 적용하여 탐침을 측정하고자 하는 시료 표면과 접촉해서 측정 및 스캔을 진행한다.

맺음말

지난 연재물과 본 연재물까지 원자힘 현미경AFM 탄생의 역사적인 내용부터 간단한 작동 원리까지 살펴보았다. 원자힘 현미경AFM 발명 이후 시료 표면 지형topography 측정과 함께 다양한 특성(전기적, 자기적, 열적 등)의 탐침을 이용하여 동시에 측정할 수 있는 여러가지 표면 측정용 주사 탐침 현미경SPM들을 소개하였다. 지금도 다양한 특성의 탐침과 작동 원리를 개발하여 새로운 표면 특성을 원자힘 현미경에 접합한 주사 탐침 현미경들이 계속 발명되고 있기 때문에 이번 연재에서 언급된 것 이외에도 좀 더 다양한 주사 탐침 현미경들을 접할 기회가 많을 것이다. 그러나 기본적으로 원자힘 현미경 작동을 기반으로 하기 때문에 새로운 주사 탐침 현미경의 작동원리에 역시 쉽게 접근할 수 있을 것이라 생각된다. 마지막으로 본 연재를 통해 마이크로미터 (~10-6 m) 스케일에서 나노미터 (~10-9 m) 그리고 원자단위 (~10-10 m) 스케일까지 시료 표면의 기본적인 표면 지형과 함께 다양한 특성을 직접 측정할 수 있는 정밀 장비로써 원자힘 현미경AFM을 포함한 주사 탐침 현미경SPM에 대한 이해도가 높아졌기를 기대한다.

참고문헌

- Park Systems Corporation. Image gallery

- Y.-J. Yu, Y. Zhao, S. Ryu, L.E. Brus, K.S. Kim, P. Kim, Nano Lett. 9, 3430 (2009)

- W. Yang, B. Cheng, J. Hou, J. Deng, X. Ding, J. Sun, J.Z. Liu, Small Method, 7, 2300050 (2023)

- Y.-J. Yu, M. Y. Han, S. Berciaud, A. B. Georgescu, T. F. Heinz, L. E. Brus, K. S. Kim and P. Kim, App. Phys. Lett. 99, 183105 (2011)

- Y.-J. Yu, J.-H. Choe, J. Y. Kim, O. H. Gwon, H. K. Choi, J. S. Choi, J. H. Kim, J.-S. Kim, J. T. Kim, J.-H. Shin, Y. K. Choi, Nanoscale, 11, 4735 (2019)