이름은 앎의 시작, 관계의 시작이다. 처음 만나면 이름을 묻고, 관계가 지속되면 이름을 기억해서 부른다. 자연의 이름은 자연에 물을 수 없고, 자연이 답해도 우리가 알아듣지 못한다. 주변 사람에게 묻거나, 아는 사람이 없으면 책을 찾고, 책을 찾아도 없으면 새로 이름을 붙일 수도 있다. 설레고도 엄숙한 가능성이다. 이 글은 자연, 그중에서도 몇몇 나무에 새 이름이 붙은 과정을 이야기한다. 나무에 이름을 붙인 역사는 적어도 인간의 역사만큼 길지만, 이 글은 최근의 사례 몇을 다룬다. 1771년 스웨덴에서 깅코 빌로바Ginkgo biloba L., 1920년 제국 일본에서 조세니아 스플렌디다Chosenia splendida Nakai, 1926년 식민지 조선에서 아벨리아 모사넨시스Abelia mosanensis Chung라는 라틴어 학명scientific name 혹은 “과학적 이름”이 붙게 된 이야기이다. 우리말로는 각각 은행나무, 새양버들, 댕강나무로 불린다. 이 이름들은 나무와 우리의 관계를 만들어온 유구한 지식 활동에 새로 붙었던 “과학science”이란 이름에 대해서도 생각할 거리를 준다. [1]

은행나무, 새양버들, 댕강나무 중 가장 친숙한 것은 은행나무일 것이다. [2] 부채꼴 모양의 잎이 가을이면 노랗게 물드는 은행나무를 모르는 이는 드물다. 은행나무는 은빛 살구라는 뜻의 銀杏이라는 한자어를 우리식으로 부른 것이다. 중국에서는 인싱yinxing, 일본에서는 깅쿄ginkyo 혹은 긴난ginnan이다. 공손수公孫樹, 압각수鴨脚樹라는 이름도 있는데, 심고서 손자를 볼 때쯤 열매를 맺는다거나, 잎이 오리발처럼 생겼다는 별칭이다. 소나무, 대나무 같은 이름을 누가 붙였는지 알기 어렵듯이, 은행이라는 이름을 붙인 이는 알려지지 않았다.

반면 은행나무에 Ginkgo biloba L.이라는 학명을 준 사람은 잘 알려져 있다. 학명의 마지막에 명시되어 있는 L.이자 “분류학의 아버지”라고 불리는 스웨덴의 칼 린네Carl von Linné, 1707-1788이다. 그는 종, 속, 과, 목, 강, 문, 계라는 위계적 분류 체계와 속genus과 종species의 이름을 나열한 이명법binomial을 과학적 명명법으로 제안했고, 라틴어를 식물학의 공용어로 만들었다. 자연을 과학적으로 분류한 학자의 이름을 학명 뒤에 붙이게 한 것도 그이다. 린네는 깅코 빌로바라는 종명만이 아니라, 이 독특한 나무를 위해 은행과Ginkgoaceae, 은행목Ginkgoales도 만들었다. 깅코 빌로바는 2025년 현재 국제식물이름색인IPNI, International Plant Names Index, https://www.ipni.org에서도 은행나무의 학명으로 공인된다.

깅코 빌로바의 변치 않은 학명은 일견 분류학을 과학으로 정립한 린네의 명성에 걸맞다. <물고기는 존재하지 않는다>, <자연에 이름 붙이기> 등의 책도 보여주었듯 하나의 학명이 200년 이상 유지되는 일이 흔하지 않기 때문이다. [3] IPNI에 따르면 조세니아 스플렌디다, 그리고 아벨리아 모사넨시스는 모두 다른 학명의 동명 이명synonym, 같은 것에 대한 다른 이름이 되었다. 하지만 그 명명의 과정을 살펴보면 이름의 지속성이 바로 과학적 엄밀함을 뜻하지는 않는다. 이 이름 모두는 길고 긴 노력과 우연이 만들어낸 과학 행위의 여러 모습을 보여준다.

우선 화석 흔적에 따르면 은행나무는 가장 오래된 나무 중 하나다. 수명도 천 년이 넘는다. 지금 있는 은행나무종은 2억 5천만 년 전 화석에서 발견되는 모습을 거의 그대로 갖고 있어서 “살아있는 화석”이라고 불린다. 병충해, 유독물질 등에 강한 은행나무는 공룡을 멸종시킨 중생대 대멸종을 이겨내고 수백만 년 전에는 전 대륙에 살았다. 은행나무는 추위, 더위에도 강하지만 대빙하기는 시련이었다. 대빙하기가 끝나고 인류가 전 대륙으로 퍼져가던 5만 년 전 무렵에는 중국지역 일부 골짜기에서만 명맥을 유지했다. 은행나무가 다시 그 골짜기를 벗어나 퍼지는 데는 인류가 필요했다. 은행은 바람에 날릴 무게가 아니었고, 약성이 강해서 이동을 도왔을 새와 동물도 피했다. 인류는 그 오랜 수명을 알아채고서 그 열매, 줄기, 잎을 음식과 약으로 썼고, 유교, 불교, 도교에서 모두 기렸다. 덕분에 은행나무는 한반도를 거쳐 일본열도까지 퍼졌다. 다만 린네가 그 학명을 붙인 18세기에는 아직 유럽에는 없었다.

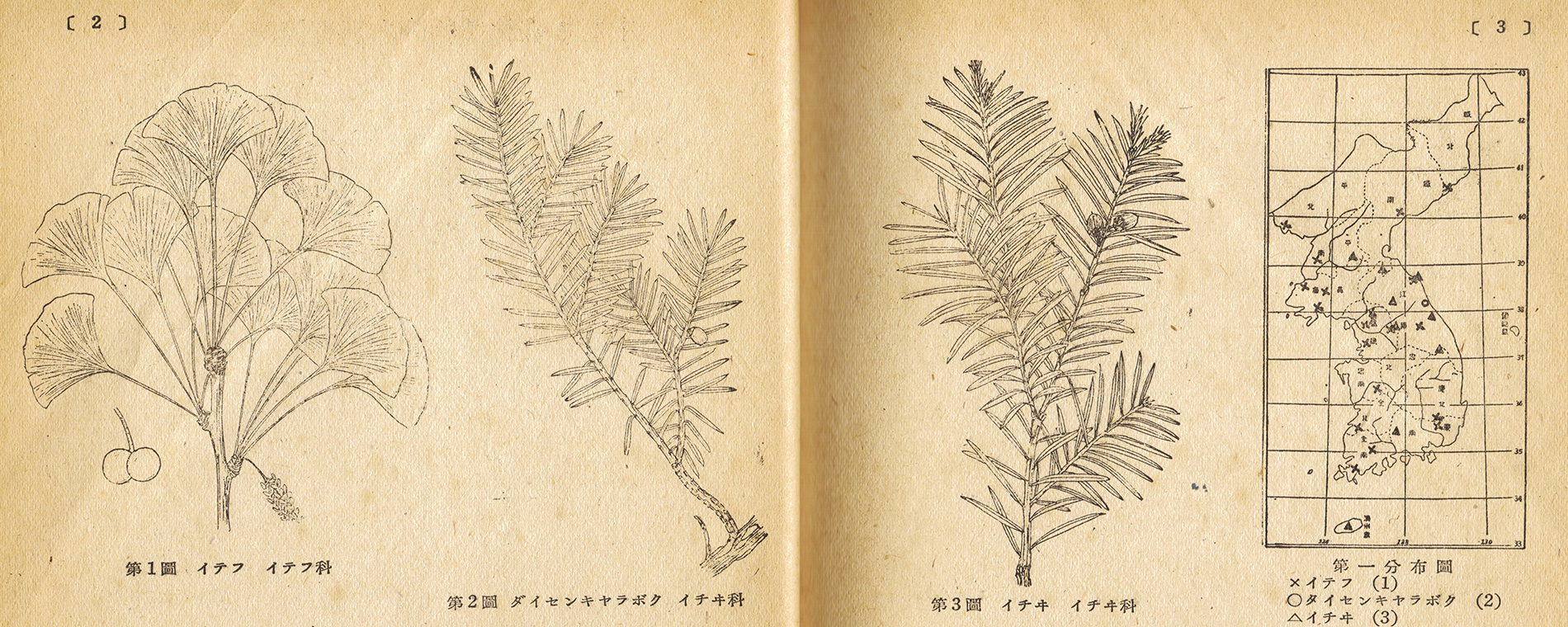

처음 깅코란 이름으로 은행나무를 유럽 학계에 소개한 사람은 엥겔베르트 캠퍼 Engelbert Kaempfer, 1651–1716였다. 캠퍼는 1690년 일본 나가사키 데지마 섬에 있는 네덜란드 동인도회사의 상관에 파견되어 1년 남짓을 머물렀던 의사이다. 캠퍼는 린네의 은행나무 명명에 지대한 영향을 미쳤다. 그는 자신의 일본 거주 경험을 충분히 활용해서 일본의 풍물을 소개하는 <흥미진진한 이국풍물Amoenitatum Exoticarum, 1712>을 펴냈고, 그 책에 은행나무의 그림, 한자 이름, 발음을 기록했다(그림 1). 일본인들에게 더 일반적인 긴난이나 잇쵸 (압각수의 일본식) 대신 그가 앞세운 이름이 중국풍 발음 깅쿄를 다소 잘못 적은 깅코였다. 린네는 학명을 지을 때 유럽인이 발음하기 힘든 외래어를 쓰지 말라는 규칙도 세웠지만, 깅코는 받아들였다. 은행나무의 독보적 고유성이 한몫했을 것이다.

캠퍼의 또 다른 영향은 빌로바라는 종소명(종의 특성을 나타내는 이명법의 두 번째 이름)이다. 은행나무의 부채꼴 잎은 그 생장 시기, 계절 등에 따라 가운데 혹은 여기저기 갈라지기도 하고, 둥글게 이어지기도 한다. 흔한 것은 이어진 형태이다 (그림 2). 다만 그림 1에서 보듯 캠퍼 책의 삽화에는 가운데가 갈라진 잎만 있다. 캠퍼가 데지마에 거의 갇혀 지내며 수집한 정보의 한계였을 것이다(안내 혹은 감시를 받으며 이뤄진 두 번의 에도 방문이 예외이다). 린네가 붙인 빌로바는 가운데가 패어 둘로 갈라진 형태를 뜻한다.

린네가 캠퍼의 책 하나로 이름을 짓는 불성실한 학자는 아니었다. 린네는 전 세계의 식물을 수집해 보편적인 “자연의 체계”를 반영한 학명을 주고자 했고, 세계 각지로 자신의 제자를 보냈다. 일본으로 갔던 수제자 카를 튠베리Carl Peter Thunberg, 1743-1828는 유럽 최초의 일본 식물지를 펴낼 정도로 연구를 진전시켰는데, 은행나무 묘목을 구해오진 못했고, 린네는 희귀종 수입상을 통해서까지 묘목을 구했다. 하지만 이런 노력도 캠퍼의 정보가 각인한 한계를 뛰어넘진 못했다. 오해가 담긴 명명이었지만 깅코는 여러 지역에서 식물학자가 아닌 사람들에게도 익숙한 이름이다. 파리, 워싱턴, 시드니, 요하네스버그 등 많은 도시의 가로수, 공원수로 강한 생명력을 보여준 은행나무가 선택되고, 나무와 함께 이름도 수입된 덕분이다.

새양버들과 그 학명인 Chosenia splendida Nakai는 알려진 이름이 아닐 것이다. 새양버들은 함경북도 산지 등에서 잘 자라는 나무여서 주변에는 없다. 조세니아 스플렌디다란 이름을 준 것은 학명에 붙어있는 대로 나카이 다케노신中井猛之進, 1882-1952이라는 일본 학자이다. 나카이는 이미 1909년에 플로라 코레아나 Flora Koreana 라는 라틴어 졸업논문을 완성했다. 149과, 661속, 1,970종, 183변종의 한국 식물을 분류해 기록한 것이다. 러시아 학자 팔리빈Ivan Vladimirovich Palibin, 1872-1949이 1901년 서구 학계의 한국 식물 연구를 모은 것의 세 배 이상이었다. 나카이는 이 성과를 바탕으로 1913년부터 조선총독부의 지원을 받았고, 도쿄제국대학 교수로 일하며 1942년까지 총 22권의 <조선삼림식물편 Flora Sylvatia Koreana>을 펴냈다. 영어, 라틴어, 일본어로 된 책이다. 이 30여 년의 연구를 통해 나카이는 4,000종 이상의 한국 식물을 연구해 분류했고, 1,000종 이상의 신속, 신종, 신아종에 자신의 이름을 붙였다. 그는 이 한국 식물 연구 성과를 통해 1926년 국제식물학회의International Botanical Congress의 명명법위원회 국제부문 위원이 되었고, 1950년에는 명명법위원회의 명예회장으로 추대되기도 했다.

앞서 말했듯 조세니아 스플렌디다는 이제 공식 학명이 아니다. 린네의 학명도 교체된 것이 훨씬 많으니 특별하지는 않지만, 조세니아 스플렌디다의 명명 과정에 대해서는 특별한 기록이 남아있다. 나카이는 백두산 식물에 대한 1915년의 보고서에서 이 버드나무를 이미 알려진 분버들, Salix rorida Laksch로 보았다. 나카이가 이 오해를 바로잡고 새 학명을 주게 된 것은 총독부 산림과에서 일하던 임업기사들 덕분이다. 린네가 그랬던 것처럼 나카이는 식물에 대한 연구를 대부분 그의 연구실에서 다른 이들이 제공한 표본과 정보를 받아서 했다. 1909년 박사논문은 한국에 와 보지 않고 3년 만에 완성했다. 현장에서 실제 식물을 관찰하며 썼다면 불가능했을 일이다. 그의 스승이 1900년과 1902년 두 차례 도쿄제대 부속식물원의 정원사를 한국으로 파견해 마련한 표본이 나카이의 버팀목이었다. 일본학계가 “은둔자의 나라”로 불리던 한국을 일본 식물학을 ‘서구화’할 식물학 미개척지로 보고 빠르게 움직인 덕분이다. 일본 식물에 대한 연구는 캠퍼, 린네, 튠베리처럼 데지마를 다녀간 유럽학자들에 의해 완성되어 버렸다는 조급한 판단에 따른 것이다.

깅코 빌로바에서도 드러나듯 원격 식물연구에는 한계가 있다. 나카이는 1913년 이후 한국을 그래도 여러 번 방문했고, 새양버들의 경우 실물도 보았다. 하지만 그 방문은 거의 여름방학 동안의 한두 주였다. 여름에 개나리를 알아보는 사람이 드물 듯 식물은 계절에 따라 크게 다르다. 버드나무는 이른 봄에 꽃이 피는데, 잎겨드랑이에 작게 피는 새양버들의 꽃을 처음 본 것은 이듬해 봄에 백두산을 다시 찾은 총독부 임업기사들이다. 분버들 꽃과 달랐다. 이들은 어렵사리 꽃이 달린 가지를 채집해서 도쿄로 보냈고, 나카이는 1918년 이 새로운 정보에 따라 Salix splendida Nakai라는 신종을 보고했다. 분류학에 일가견이 있던 임업기사들은 이 꽃에서 또 다른 특이점을 발견했다. 다른 버드나무꽃과 달리 향기가 없다는, 현장에서 감지된 특징이다. 당시 버드나무과에는 Salix와 Populus의 두 속만이 있었는데, 나카이는 이 정보에 따라 새로운 속 조세니아를 만들었고, 1920년 조세니아 스플렌디다로 재명명했다. 조선의 일본식 표기인 조센을 넣은 데서 알 수 있듯 나카이는 새양버들 명명을 자신의 한국 식물 연구를 대표하는 성과로 보았고, 실제로 조세니아는 그가 1927년 제국학사원 상을 받는 데 기여했다.

함경북도나 강원도 산지의 주민들은 일찌감치 이 버드나무를 다른 버드나무와 구분했다. 함경도에서는 채양버들, 새양버들, 강원도에서는 노랑버들로 불렀다. 차양(채양은 차양의 사투리가 된다)이 될 만큼 우람하게 자라서, 혹은 약재로 쓰이는 가지 부분이 생강 속살처럼 노래서 생강의 사투리에서 새양이 되었을 것으로 짐작한다. 분자생물학에 의한 최신 버드나무 분류는 버드나무과를 50속으로 나누었지만, 조세니아는 그 중 하나로 인정받지 못했다. 대부분의 학자는 새양버들이 유라시아 여러 지역에도 있는 버드나무속의 Salix arbutifolia Pall과 같다고 본다. 분버들이나 국내 다른 버들과는 다르지만, 중국이나 러시아에도 우람한 새양버들이 있다. [4] 바람의 도움을 받아 퍼져가는 작은 꽃들 덕분일 것이다.

아벨리아 모사넨시스는 정태현鄭台鉉, 1883-1971이 명명한 것이다. 정태현은 통감부가 한반도 임산자원 개발을 목표로 수원의 농림학교에 개설한 1년짜리 임업속성과를 다녔고, 1908년 수원 임업사무소 기수로 식물 연구경력을 시작했다. 과학을 공부하기 위해 택한 길이었다. 힘없이 일본에 국권을 내어준 조선의 처지가 과학이 아닌 공리공담에 빠져 있던 때문이라는 판단이었다. 잘 알려져 있듯 일본은 미개한 조선을 “문명화”하겠다는 약속을 했지만, 과학을 배우려는 조선인을 장려하지는 않았다. 조선인들이 문명의 정점에 있는 과학을 배울 수준이 못 된다는 명분이었다. 1910년의 강제 병합으로 정태현이 겪은 일도 그런 태도를 반영한다. 상당한 일본어 실력으로 동급생 중 우수한 성적으로 졸업해 수원에 남았던 정태현은 기수 자격을 박탈당했다. 그가 직급을 잃고도 총독부에 남기로 한 이유는 복잡하겠지만, 과학을 더 배우겠다는 의지는 뚜렷했다. 그는 일반 고용직, 즉 허드레 일꾼으로 총독부에 남았는데, 1911년 상당히 우호적인 일본인 상사 이시도야 쓰토무石戸谷勉, 1891-1958를 만나며 과학 공부를 다시 하게 된다. 이시도야는 1913년 나카이의 조선 채집 여행을 수행하는 임무를 그에게 주었다. 한국어를 할 줄 알아야 했으니, 별다른 대안이 있었던 것은 아니다.

이시도야는 총독부 잡지 등을 통해 조세니아 명명의 뒷이야기를 전한 임업기사이다. 나카이의 중요한 발견이 실제로는 현장 채집자들의 성과임을 암시하는 이야기였다. “안락의자 식물학자”라고도 불리는 린네와 나카이 등이 현장의 채집자에게 의존하면서도 그 기여를 인정하는 데 인색하다고 본 것이다. 사실 린네는 신종을 보고할 때 식물채집자의 이름을 포함하도록 규정했다. 나카이도 이시도야를 여러 번 채집자로 기록했고, 이시도야의 이름을 따서 명명한 식물도 꽤 있었다. 하지만 이시도야는 나카이가 조세니아 명명에 대한 자신들의 기여를 거의 누락했다고 본 것 같다. 그는 표본에 의존하는 식물분류학의 과학적 엄밀함에도 의문을 보였다. 조림 전문가인 이시도야는 토양과 기후 등의 생태환경이 식물에 상당히 큰 차이를 만드는 것을 알았다. 다른 지역에서 채집한 특별한 식물을 청량리의 임업시험소에서 키워보면 그 특성이 사라지는 경우가 많았다. 나카이는 특히 작은 특징에 근거해 신종을 남발하는 편인 극단적인 “세분론자 splitter”였다. 나카이가 한국 식물 연구를 독점하던 시기가 끝나며 조세니아를 비롯한 많은 나카이의 분류가 이명으로 처리된 이유이다.

나카이가 더 인색했던 것은 정태현의 기여를 인정하는 것이었다. 나카이는 1913년부터 그의 채집 여행을 수행했던 정태현을 1921년에야 식물채집자로 기록했다. 처음으로 정태현의 이름을 따서 줄댕강나무를 아벨리아 태요니Abelia tyaihyoni Nakai라고 명명하면서이다. 줄댕강나무는 정태현이 발견한 신종이었다. 이시도야 등 일본인 채집자의 이름을 따서 명명할 때는 성을 썼던 것과 달리 아이들 대하듯 이름을 썼다. 댕강나무도 평안도 맹산에서 정태현이 발견했는데, 앞서 발견한 줄댕강과 다른 특징들이 보였다. 가지에 여섯 줄의 골이 분명한 줄댕강에 비해 그 수가 불규칙하며, 골이 더 깊고 색도 달랐다. 꽃도 더 컸다. 정태현은 이시도야를 “죽을 때까지 잊지 못할” 스승으로 생각했는데, 그의 가르침에 따라 이 댕강나무를 옮겨 심어두고 관찰했고, 이 특징들이 유지되는 것을 확인했다. 정태현은 이 몇 년의 연구 성과를 줄댕강 때처럼 그냥 나카이에게 주는 대신, 자신도 명명자가 될 기회를 요청했다. 자신의 기재문을 라틴어로 번역해 대신 보고해줄 것을 청한 것이다. 모사넨시스는 맹산의 일본식 발음을 라틴어화한 것이다. 정태현의 검증 노력에도 불구하고, 맹산 댕강에 붙였던 아벨리아 모사넨시스도 이명이 되었다. 줄댕강, 맹산 댕강 모두 댕강이라는 하나의 신종으로 통합되었다. 은행나무잎이 그렇듯 나뭇잎의 모양, 골의 깊이, 꽃의 크기 등은 같은 종, 같은 개체 안에서도 다를 수 있기에 그 기준에는 언제나 논쟁이 따르고, 현재는 더 통합적 기준이 적용되는 편이다. 댕강은 정태현이나 나카이가 만든 이름이 아니다. 이 나무의 특별함을 진작 알아본 누군가의 이름을 정태현이 수집한 것이다. 가지를 자르면 ‘댕강’하고 쉽게 부러지는 점, 혹은 봄에 쇳소리가 날 정도로 나뭇가지가 마른 데서 유래했다고 본다.

생태적 정보도 담긴 댕강이란 이름은 정태현이 요청한 과학적 기재문에는 없다. 나카이의 새양나무 기재문에 새양나무 가지 색이 생강처럼 노랗다거나, 약재로 쓰인다는 이야기가 없는 것과 마찬가지다. 린네 이전인 캠퍼의 <흥미진진한 이국풍물>은 은행을 별식으로 먹는다는 이야기를 전했지만, 린네는 방언 이름만이 아니라 지역 풍속이나 전하는 이야기는 과학적이지 못하다고 제외했다. 식물들 사이의 자연적 질서를 드러낼 과학적 명명은 객관적 특징을 활용해야 했다. 현장 관찰을 중시할 수도 있었지만, 객관적 특징의 기준은 표본이었다. 식물을 키우고 활용하면서 얻어진 일상적 지식은 자연의 질서를 찾아내는 순수 과학과 구분되었다. 이런 구분 덕분에 그의 분류학은 유럽 바깥에는 없는 특별한 학문, “과학”이 되었다.

이렇게 다양한 지식 활동을 배제함으로써 특별해졌던 “과학”으로 식물과 우리의 오랜 관계를 풍부하게 가꿔갈 수 있을까? 2025년 7월 현재 큐 가든의 세계식물목록(https://powo.science.kew.org/)은 은행나무를 1급 멸종위기종으로 분류한다. 그 분포지로 기록된 것은 유일한 자연산 서식지 중국과 재배종 서식지 일본, 한국, 일리노이, 루마니아뿐이다. 정원사와 조경전문가들이 각 도시의 거리와 공원에 기후변화와 오염물질을 이겨낼 나무로 심어온 은행나무는 이 과학적 목록에서 빠져 있다. 린네가 만든 순수/응용의 구분이 힘을 발휘한다고 볼 수 있다.

린네의 분류기준은 사실 진화론과 분자생물학적 분류가 그 체계를 뒤흔들기 전에도 여러 도전을 받으며 변해왔다. 과학에선 당연한 일이다. 그래서 신기한 점은 그가 “과학”을 높이기 위해 만들었다고 볼 수 있는 순수/응용 등의 구분은 여전히 힘을 발휘한다는 점이다. 유럽을 과학의 기원으로 말하며 유럽이 아닌 다른 지역에서 오랫동안 축적해온 지식에 전통이라는 이름을 붙인 것도 그런 구분이다. 은행나무, 새양버들, 댕강나무는 과연 이것이 과학에 도움이 되는 구분인지 묻는다. 순수한 자연산 은행나무가 있을까? 은행나무는 이 나무를 돌보고, 활용하고, 옮겨 심으며 감탄해온 수많은 이들의 수만 년을 이어온 지적 실천 덕분에 “화석나무”로 우리 곁에 있다. 깅코 빌로바란 학명은 은행잎의 “객관적” 특징조차 오해한 린네의 실수에도 불구하고 그 오랜 지식 활동 덕분에 살아남았다.

깅코 빌로바, 조세니아 스플렌디다, 아벨리아 모사넨시스는 과학은 오래된 것이고, 많은 문화의 다양한 지식수행자가 교류하며 함께 만들어왔다고 말한다. “유럽” 분류학을 잘 떠받치고 있는 은행나무도, 조선 특산 속을 꿈꿨던 새양버들도, 맹산에 분리되어 특별히 진화한 줄 알았던 댕강나무도 둥글게 이어진 은행나무잎처럼 여러 시대와 문화를 잇고, 어떤 과학보다 더 오래된 식물과 인간, 계절과 바람과 새, 땅과 다람쥐의 얽힌 관계를 보여준다.

린네가 높였던 ‘과학’이란 이름은 댕강 혹은 새양이라는 생태적, 지역적 지식을 담은 이름을 과학이 아니게 했다. 하지만 생태적, 지역적 현장 지식 없이 보편적 기준만으로 작동하는 과학은 없다. 정태현은 1943년 <조선삼림식물도설>이라는 책을 펴냈다. 식물이 뿌리 내린 땅과 변화하는 지역 환경에 대한 연구를 지속한 성과였다. 전쟁으로 더욱 헐벗고 있는 산림의 회복을 염원한 연구였다. 조선의 산과 들을 누비며 기록한 현장의 지식, 새양, 댕강과 같은 이름이 지역별 사투리와 함께 더 많이 기록된 책이다. 덕분에 우리는 잃을 뻔한 많은 것을 간직하게 되었다. 그 책에 소박한 필치로 그려진 둥글게 이어진 은행잎처럼 전통, 지역, 현장의 이런저런 지식이 순수하지 않게 얽힌 과학이다 (그림 3). ‘린네’와 같은 이름으로만 가득했던 과학의 역사에 우리 현장에 뿌리내린 이런 얽히고설킨 과학적 노력을 더 많이 살려내도 좋겠다.

참고문헌

- 이 글은 일제강점기 식물분류학의 역사를 다룬 졸저에 바탕했다. Jung Lee, Renaming plants and nations in Japanese colonial Korea (Routledge, 2025).

- 은행나무의 역사는 다음 글을 참조했다. Peter Crane, Ginkgo (Yale University Press, 2013).

- 학명을 둘러싼 혼돈은 다음 책들에서 옅볼 수 있다. 룰루 밀러, 정지인 옮김 <물고기는 존재하지 않는다> 곰출판, 2021. 캐롤 계숙 윤, 정지인 옮김 <자연에 이름 붙이기> 윌북, 2023.

- 조민제 외 편저, 이우철 감수 <한국식물이름의 유래> 심플라이프, 2021, 401-402쪽.

- 조민제 외 편저, <한국식물이름의 유래>, 1605-1606쪽.