서로 다른 두 언어에 나타나는 표현법의 차이를 통해 그 언어의 기저에 깔린 세계관을 알아보기 위해, 우리는 지난 칼럼(한국어와 영어의 욕구 표현의 방식)에서 한국어와 영어에 나타난 욕구의 표현 방식 차이와 세계관의 차이에 대해 알아보았다. 이제 이 글에서는 ‘동기’의 표현에 대해 같은 작업을 해 보자.

영어의 motive는 ‘무언가를 하기를 원하도록 만드는 것what makes you to want to do something’(Collins)이라고 정의되어 있다. 한국어 ‘동기動機’는 ‘어떤 일이나 행동을 일으키게 하는 계기’(표준국어대사전)라고 나와 있다. 대체로 비슷한 뜻풀이를 보이고 있다.

어휘의 발달 방향

우선 두 언어의 어휘 발달 방향을 살펴보면 흥미로운 차이를 발견할 수 있다.

영어는 동일한 논리적 관계를 품사별로 표현하는 데 주안점을 두고 발달한 모습을 보이고 있다. 다음에서 보듯이, 명사 motive와 그 파생어인 동사 motivate, 그리고 그 명사형인 motivation이 동일한 논리적 관계를 나타내면서 논항 A와 B를 다양한 위치에 배열하고 있다. 이유도 명사 cause와 그 파생어인 동사 cause, 접속사 because가 논항 A와 B를 지배하고 있다.

A가 B의 동기이다

A is the MOTIVE for B

A MOTIVATES B

A is the MOTIVATION for B

A가 B의 이유이다

A is the CAUSE of B

A CAUSES B

B BECAUSE A

반면에 한국어는 미세한 의미 분화에 따라 다양한 어휘가 발달해 있음을 볼 수 있다. 우선 동기를 유발한 것이 행위주의 의도적인 행위냐 아니면 사건, 사고냐, 현상이냐에 따라 여러 어휘들이 발달해 있다.

동기動機

목적目的

발단發端

원인原因

이유理由

까닭

탓

계기契機

또 정서적인 내용의 개입으로도 다른 어휘들이 발달해 있고 실제로 많이 쓰인다.

사유事由: ex)~를 묻다, 밝히다

사연事緣: ex)~이 많다, 깊다, 복잡하다

사정事情: ex)~이 딱하다, 피치 못할 ~

곡절曲折: ex) 어인 ~, 순조롭지 않은 ~

영문: ex) 무슨 ~인지, ~도 모르고

내력來歷: ex) 나름의 ~

형편: ~을 알다/모르다, ~을 살피다

동기의 표현

동기의 표현은 두 언어간 공통적인 방식도 있고 서로 다른 방식도 있는데, 우선 두 언어 간 공통적 표현 방식을 살펴보자. 가장 기본적인 표현은 다음 두 가지이다.

공통적 표현 방식

‘A가 B의 동기이다’ 라는 형식인데, 영어도 동일하게 ‘A is a motive for B’ 라는 형식을 사용한다.

그렇게 한 동기가 무엇이었나요?

What was your motive for doing it?

그런데 이때 motive 대신 motivation을 쓸 수도 있는데, 여기에는 의미 차이가 존재한다. motive는 의도적(직접적)인 행위의 동기를 가리킨다. 그래서 ‘목적object, purpose’에 가깝다. 반면에 motivation은 자신이 직접 의도한 바가 아니라 행위를 하게 된 보다 근원적이거나 간접적인 원인, 예를 들어 열정이나 관심, 보상, 인정 등을 가리키는 경향이 있다. 그래서 목적이 아니라 ‘계기’에 해당하는 경우가 많다.

그렇게 하게 된 계기가 무엇이었나요?

What was your motivation for doing it?

바로 이 때문에 기업체에 입사 지원을 할 때 쓰는 ‘지원동기서’를 ‘letter of motive’ 라 하지 않고 ‘letter of motivation’ 이라 하는 것이다. 입사의 motive라고 하면 의도적이고 직접적인 목적에 해당하는, 돈을 벌기 위한 것이라든가 관련한 일을 하고 싶다는 것 등이 되겠지만, 입사의 motivation이라고 하면 보다 덜 직접적이고 보다 깊은 이유에 해당하는, 꿈의 실현이나 자아실현, 사명감, 열정, 관심, 보상, 인정 등이 될 것이기 때문이다.

또한 동기는 ‘A라는 동기가 있다’ 라고 표현되기도 하는데 영어에서도 이때 ‘have a motive for A’ 라는 형식을 쓴다.

~라는 동기가 있었다.

I have a motive for … / to …

그는 그 범죄를 저지를 동기가 있었다.

He had a motive for the crime.

그가 돈을 훔친 동기가 있다고 생각하나요?

Do you think he had a motive for stealing the money?

상이한 표현 방식

한국어에서는 주로 부사어적 구성인 ‘~ 동기로’를 많이 쓰는 데 반해, 영어에서는 동사 파생어 motivate를 매우 많이 쓴다. 물론 한국어에도 ‘동기를 부여하다’와 같은 표현이 있지만 구어에서는 거의 쓰이지 않고 문어에서만 쓰인다.

반면에 영어에서는 한국어의 ‘~ 동기로’에 해당하는 ‘for a motive ~’와 같은 형식을 거의 쓰지 않는다. 그래서 다음 한국어 문장의 영어 등가문equivalent sentence은 a) 문장(실제로 쓰이지 않음)이 아니라 b)라고 할 수 있다. 그리고 동사문 b)를 명사화한 문장인 c)도 같은 의미로 많이 쓰인다.

어떤 동기-(로/에서) 그렇게 했나요?

a) For what motive did you do it?

b) What motivated you to do it?

c) What was your motivation for doing it?

다음의 문장들도 영어에서 동기를 표현하는 전형적인 문장들이다.

저희 회사에 지원한 동기는 무엇인가요?

What motivated you to apply for our company?

What was your motivation for applying to our company?

이 작품을 쓰게 된 동기가 무엇이죠?

What motivated you to write this piece?

그 계획은 직원들이 더 효율적으로 일을 하도록 동기를 부여했다.

The plan motivated employees to work more efficiently.

이처럼 motivate와 motivation이란 영어에서 의도적인 행위이지만, 누군가의 요청이나 환경적 상황 등 외부적 요인의 영향을 받았을 가능성을 암시하는 개념이다.

요컨대 motive는 의식적이고 명확한 목적이나 이유에 가까운, 의도적(직접적)인 행위의 동기를 가리키는 반면에, motivation은 직접 의도한 바가 아니라 내적 동기처럼 행위를 하게 된 보다 근원적이거나 간접적인 원인이나 감정 혹은 누군가의 요청이나 환경적 상황 등 외부적 요인을 가리킨다.

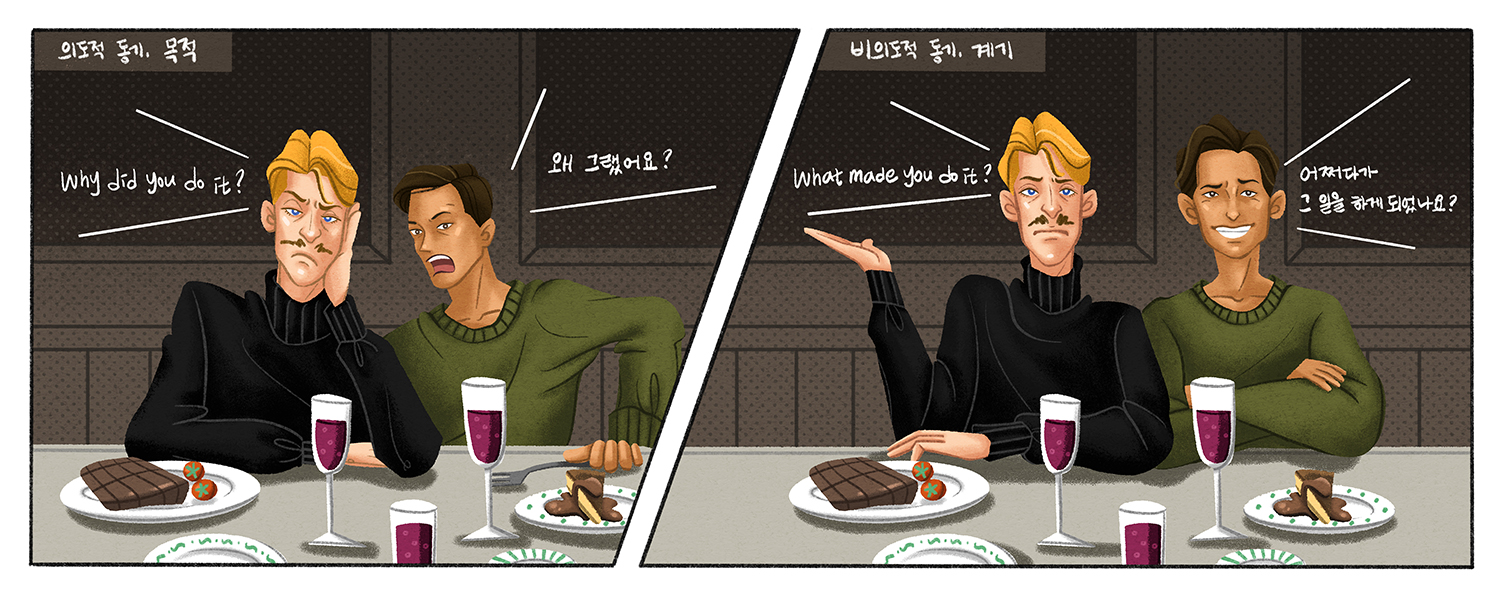

사역동사 make

나아가 외부적 요인을 강조하기 위해서 쓰이는 표현이 있는데, 이는 소위 사역동사라 하는 make 를 이용하는 패턴이다.

어떻게 그 일을 하게 되었나요?

What made you do it?

여기서 made는 외부적 요인에 의한 행동의 촉발을 강조하는 의미를 표현하고 있다. 우리말에서 본인의 의지와는 상관없이 어떤 일을 하게 되었을 때, 예컨대 ‘어쩌다 그런 일을 하게 된 것’인지를 물을 때 영어에서는 ‘무엇이 그런 일을 하게 만들었냐’는 사역구문을 쓴다.

그 친구 어쩌다 그런 일을 하게 된 거죠?

What made him do such a thing?

반면에서 본인의 의지에 의해 행한 행위의 목적을 물을 때는 우리말과 같은 형식의 문장(인물을 주어로 하는 문장)을 쓰면 된다.

그 친구 왜 그런 일을 한 거죠?

Why did he do such a thing?

다음 문장도 동일한 의미 차이의 패턴을 보여 준다.

어떻게 여기 오기로 결정하신 거예요?

What made you decide to come here?

cf. 왜 여기 오기로 결정하신 거예요?

Why did you decide to come here?

이상의 논의를 종합하면, 행위에서 외적 요인의 정도에 따라 다음과 같은 방식으로 각 어휘들을 나열할 수 있을 것이다.

[외적 요인이 강함부터 적음으로]

make > motivate > motivation > motive

원인 > 계기 > 동기 > 목적

다음 문장도 참여 행위가 행위자의 주체적 결정이 아니라 외부적 요인의 영향을 받아 이루어졌을 가능성을 암시한다.

어떤 동기로 이 프로그램에 참여하게 되셨습니까?

What motivated you to participate in this program?

What made you participate in this program?

다음 문장에서도 자살이 본인의 의지보다 외적 동기에 의한 것임을 강하게 암시한다.

Nobody knows what (motivated / caused) him to commit suicide.

그가 어떤 동기에서 자살했는지는 아무도 모른다.

[질문] 왜 영어에서는 동기를 주어로 쓸까?

앞서 보았듯이 한국어에서는 사람을 주어(주체)로 쓰고, 동기는 부사어(‘동기로’)로 쓰는데 반해, 영어에서는 동기를 주어(주체)로 하고, 사람을 목적어(대상)로 하는 구문을 사용한다. 즉, 한국어에서는 행위의 주체인 사람이 여전히 주어이고 행위의 대상도 목적어의 위치에 그대로 있으며 단지 동기가 부사어의 형태로 추가될 뿐인데, 영어에서는 동기가 주어 자리를 점유하고 이로 인해 본래 주어 자리에 있던 사람은 목적어 자리로 떠밀린다. 왜 이렇게 표현하는 것일까?

이는 동기가 주어 자리를 차지함으로써 마치 행위주agent인 것처럼 간주되도록 하기 위함이다. 동기가 마치 사람처럼 의인화되어 행위를 하고 사람이 그 행위의 대상이 되도록 보이게 하는 것이다. 그러니까 사람이 의도적으로 한 행위가 아니라 사람이 행위의 대상일 뿐이라는 사고를 표현하는 것이다. 이러한 문장 구조는 때에 따라 사람을 행위의 주체로부터 오히려 피해자로 비치게 한다.

이 같은 의인화personification를, 미국의 인지언어학자인 G. Lakoff와 M. Johnson은, 동기나 원인을 사람처럼 행위주로 간주하는 은유의 일종으로 분석한다.2

다음 한국어 문장의 영어 등가문으로 a)와 b)를 제시할 수 있다. 그런데 a)에서는 잠을 자게 된 동기인 Reading books가 주어 위치에 와 있고 잠자는 행위의 주체인 me는 마치 대상처럼 목적어 위치로 내려앉았다. 이로써 책을 보면 잠이 오는 이유가 본인의 의지에도 불구하고 잠이 오는 것임을 은연중에 상기시키고 있다. 반면에 b)에서는 한국어와 마찬가지로 잠자는 주체인 I나가 주어로 쓰이고 있어 자는 행위가 나의 행위로 기술되어 있다. 이 구문에서는 책을 읽는 것이 잠을 자게 하는 동기를 구성하는데, 이 동기가 a)와 같이 외부적 요인에 의해 잠을 자게 된다는 해석도 불러일으킬 수 있지만, 본인이 책임져야 할 동기, 예컨대 개인적인 습관일 수도 있게 된다.

책만 보면 잠이 와요.

a) Reading books puts me to sleep.

b) Whenever I read a book, I get to sleep.

[질문 2] 어떻게 오셨어요? 관용적 동기 표현

관청 공무원이 볼 일이 있어서 온 민원인에게 “왜 오셨어요?”라고 묻기는 곤란하다. 이는 매우 공격적인 말이 된다. 왜냐하면 볼 일이 있어서 왔을 뿐이고, 오고 싶은 적극적인 이유나 목적이 있는 것이 아니기 때문이다. 이럴 때 창구 공무원은 대개 다음과 같이 말한다.

어떻게 오셨나요?

어떤 일로 오셨나요?

동일한 상황에서 영어에서도 “Why did you come here?”라고 말할 수 없다. 그래서 이때는 일반적으로 다음과 같이 말한다.

What brings you here?

What (has) brought you here?

What have you come here for?

요컨대 용건, 즉 동기를 주어로 놓고 행위주를 대상인 목적어로 놓아서 ‘무엇이 당신을 여기에 오게 했나요?’에 해당하는 문장을 발화하는 것이다.

결론

우리는 지금까지 두 회에 걸쳐 한국어와 영어의 욕망과 동기의 표현에 관해 살펴 보았다.

우선 욕망의 표현에 있어서 영어와 달리 한국어는 소극적 표현과 적극적 표현이 체계적으로 대립하고 있다는 점과 그 중에서도 특히 소극적 표현이 기본적인 욕망 표현으로 사용되고 있다는 점이 특징적임을 알게 되었다.

이는 한국이 기본적으로 집단주의 사회이고 의사소통 방식이 고맥락 문화여서 소극적 표현과 적극적 표현 사이의 구분이 필요해지고 특히 자신의 욕망을 소극적으로 나타내는 것이 미덕이 되므로 이것이 기본적인 욕망 표현으로 자리잡게 되었기 때문이다.

반면에 서구 사회는 개인주의 사회이고 저맥락 문화여서 자신의 의견을 오히려 ‘분명히’ 표현하는 것이 더욱 중요하다. 영어에서 소극형/적극형의 체계적 구분이 존재하지 않는 이유는 그것이 굳이 필요가 없기 때문이라고 할 수 있다.

그리고 개인적 기호를 표현하는 것이 상대에게 소유 욕구로 함축되지도 않는다. 따라서 이러한 표현이 상대에게 부담을 주지도 않는다.

반면에 집단주의인 한국 사회에서는 기호를 적극적으로 표현하는 것은 상호 관계의 유지를 위해 서로 챙겨주고 보살펴 주어야 한다는 관념으로 인해 소유 욕구로 함축된다.

한편 ‘동기’의 표현을 살펴보면 두 언어의 어휘 발달 방향에 있어 흥미로운 차이를 발견할 수 있는데, 영어는 동일한 논리적 관계를 품사별로 표현하는 데 주안점을 두고 발달한 모습을 보이고 있는 반면에, 한국어는 미세한 의미 분화에 따라 다양한 어휘가 발달해 있음을 볼 수 있다. ‘동기’, ‘목적’, 발단‘, ’원인‘, 이유’, ‘계기’뿐 아니라 ‘사유’, ‘사연’, ‘사정’, ‘곡절’, ‘영문’, ‘내력’과 같이 정서적인 내용의 개입으로 인해 정말로 다양한 어휘들이 발달해 있다.

구문상의 차이를 보면, 한국어에서는 주로 부사어적 구성인 ‘~ 동기로’를 많이 쓰는 데 반해, 영어에서는 파생어 동사 motivate를 매우 많이 쓰는 점이 특징적이다. 즉 한국어에서는 사람을 주어(주체)로 쓰고, 동기는 부사어(‘동기로’)로 쓰는 데 반해, 영어에서는 동기를 주어(주체)로 하고, 사람을 목적어(대상)로 하는 구문을 사용하는 것이다. 이로 인해, 동기가 마치 사람처럼 의인화되어 행위를 하고, 사람이 그 행위의 대상이 되도록 보인다. 그러니까 사람이 의도적으로 한 행위가 아니라 동기라는 행위의 대상일 뿐이라는 느낌을 준다.

이상에서 살펴보았듯이, 한국어와 영어는 욕구와 동기를 표현하는 방식에 있어 서로 다른 측면을 많이 보여준다. 이처럼 언어를 연구하면 그 언어 속에 담겨있는 이 세상을 바라보는 방식, 즉 세계관을 알게 된다. 우리가 어떤 사고방식을 갖고 있는지를 우리가 사용하고 있는 언어를 통해서 알 수 있게 되는 것이다. 그리고 특히 서로 상대방의 언어와의 비교를 통해서 역설적으로 우리의 마음을 더 잘 알 수 있게 되고 이를 통해 상대방의 마음도 더 잘 이해할 수 있게 된다.

참고문헌

- Aikhenvald, A. (2004). Evidentiality. Oxford Oxford University.

- Berlin, B., & Kay, P. (1969). Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. University of California Press.

- Boroditsky, L. (2001). Does Language Shape Thought?: Mandarin and English Speakers' Conceptions of Time. Cognitive Psychology, 43(1), 1-22.

- Boroditsky, L. (2011). How Language Shapes Thought. Scientific American, 304, 62-65

- Hall, E. T. (1976). Beyond culture. New York: Anchor.

- Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences : Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Lakoff, G. & Johnson, M. (1980), Metaphor we live by, The University of Chicago Press. (『삶으로서의 은유』, 박이정출판사 | 2006년 11월 25일)

- Li, Charles N.; Thompson, Sandra A. (1976). Subject and Topic: A New Typology of Language. In Charles N. Li (ed.). Subject and Topic. New York: Academic Press. pp. 457–489.

- Sapir, E. (1929). The Status of Linguistics as a Science. Language, 5(4), 207–214.

- Whorf, B. L. (1956). Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. MIT Press.

- Zhang, Y. B. (2008). Asian communication modes. In W. Donsbach (Ed.), The Blackwell International Encyclopedia of Communication (pp. 775-779).

- 박만규 (2023) 『프랑스어식 사고법』, 도서출판 씨엘,