들어가며

“안녕하세요? 저는 갓 태어난 빛 알갱이, 즉 광자photon입니다. 정신을 차리고 주위를 둘러보니, 여기는 OLED의 내부, 발광층이네요. 맞습니다, 요즘에 핫하다는 바로 그 OLED요. 제가 있는 곳으로 끊임없이 밀려오는 전자와 정공들이 여기서 짝을 이루면 저와 같은 광자들이 탄생합니다. 그 과정이 궁금하신가요? 그렇다면 OLED의 발광원리를 설명한 지난 글들1,2을 읽고 오셔야 합니다. 각자 고유한 색을 품고 세상에 던져진 우리들의 운명은 앞으로 어떻게 될까요? 갑자기 바다거북이 해변의 모래사장에 낳은 엄청난 수의 알이 떠오릅니다. 갓 태어난 수많은 아기 거북이 바닷가로 질주하는 장면이요. 아무리 노력해도 방향을 잘못 잡거나 바닷새들의 사냥으로 많은 새끼들이 중간에 사라지고, 성공적으로 바다에 도착해 대양으로 나아갈 수 있는 새끼 거북은 극히 소수라고 하더군요. 우리도 마찬가지 운명이지요. 발광층에서 탄생한 많은 광자들이 OLED의 밖으로 성공적으로 탈출해 사람의 눈에 지각될 확률은 생각보다 작습니다.

지난 글을 보셨다면 아시겠지만, OLED의 음극으로부터 공급된 전자(-)와 양극에서 흘러온 정공(+)이 발광층에서 쌍을 이루어 엑시톤을 형성한 후 특별한 색상으로 치장한 우리 광자들을 탄생시킵니다. 그후 발광 과정을 효율적으로 만드는 다양한 유기 박막들이 우릴 감싸고 있다는 걸 깨닫습니다. 광자의 입장에서 이 유기층들은 우리를 가두는 감옥이자 극복해야 할 장애물입니다. 유기층을 성공적으로 통과하더라도 유리 기판이 버티고 있어서 이것마저 뚫고 올라가야 합니다. 이 과정에서 나는 많은 친구를 잃습니다. OLED의 유기층이 높은 굴절률을 갖고 있어서 우리가 내부에 갇히는 것은 OLED의 고질적인 문제였습니다. 많은 과학자가 우리를 OLED의 외부로 성공적으로 데리고 나오기 위해 다양한 광추출outcoupling 기술을 연구해 온 이유이기도 합니다. 그 덕분에 나와 친구들은 외부로 빠져나와 우리가 품은 정보를 즐기려는 사람들의 눈에 도달할 수 있답니다. 해안가에서 갓 태어난 새끼 거북들의 바다를 향하는 모험에 비유할 수 있는 우리 광자들의 모험 얘기에 귀를 기울여 보시겠어요?”

광자를 의인화하여 묘사한 OLED의 내부 상황은 엑시톤으로부터 형성된 빛이 겪어야 할 운명을 구체적으로 보여준다. 발광층에서 형성된 빛은 우선 OLED 소자의 광학 구조에 의해 변조된 후, 자신을 가두는 유기층과 유리 기판을 뚫고 외부로 성공적으로 탈출해야 한다. 미소 공동microcavity이라 부르는 OLED의 광 구조는 소자의 스펙트럼을 날카롭게 만들어 색 특성을 향상시키지만, 그 빛을 외부로 효과적으로 방출하려면 또다른 특별한 노력이 필요하다. OLED에 관한 세 번째 글에서는 OLED가 자신이 만든 빛을 효과적으로 외부로 빼내는 광추출 기술에 대해 설명한다.

빛은 왜 OLED 내부에 갇히나?

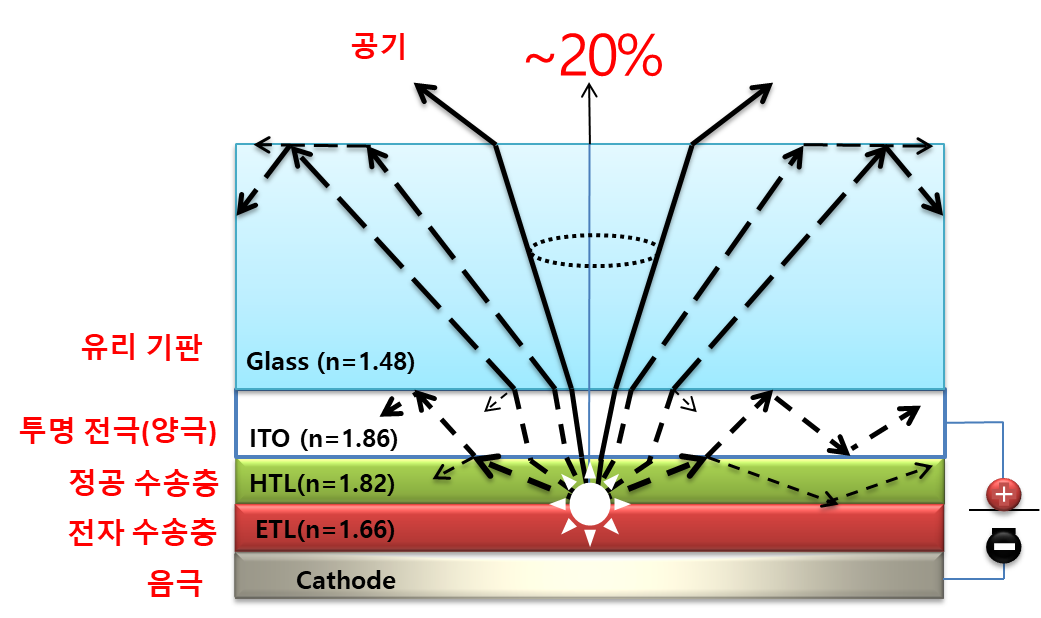

발광층에서 만들어진 빛은 왜 OLED 내부에 갇히나? 이를 이해하려면 발광층에서 생성된 빛이 처한 상황을 먼저 살펴봐야 한다. OLED 내부에서 생성된 빛은 유기층 다층 박막 중 발광층에서 형성된다. 이 빛은 여러 유기층과 전극, 최종적으로 유리 기판을 통과해 외부로 방출된다. [그림 1]은 배면 발광형 OLED의 단면 구조를 단순화하여 보여준다. 정공 수송층HTL과 전자 수송층ETL 사이 발광층에서 생성된 빛은 정공 수송층, 투명 전극(양극), 유리 기판을 차례로 통과해 외부로 나온다. 이는 빛의 입장에서 상당히 어려운 여정이다. 이는 유기물질이나 유리처럼 굴절률이 높은 매질에서 공기처럼 굴절률이 낮고 희박한 매질로 빛이 나올 때는 내부전반사total internal reflection 현상이 발생해 빛이 내부에 갇히기 때문이다.

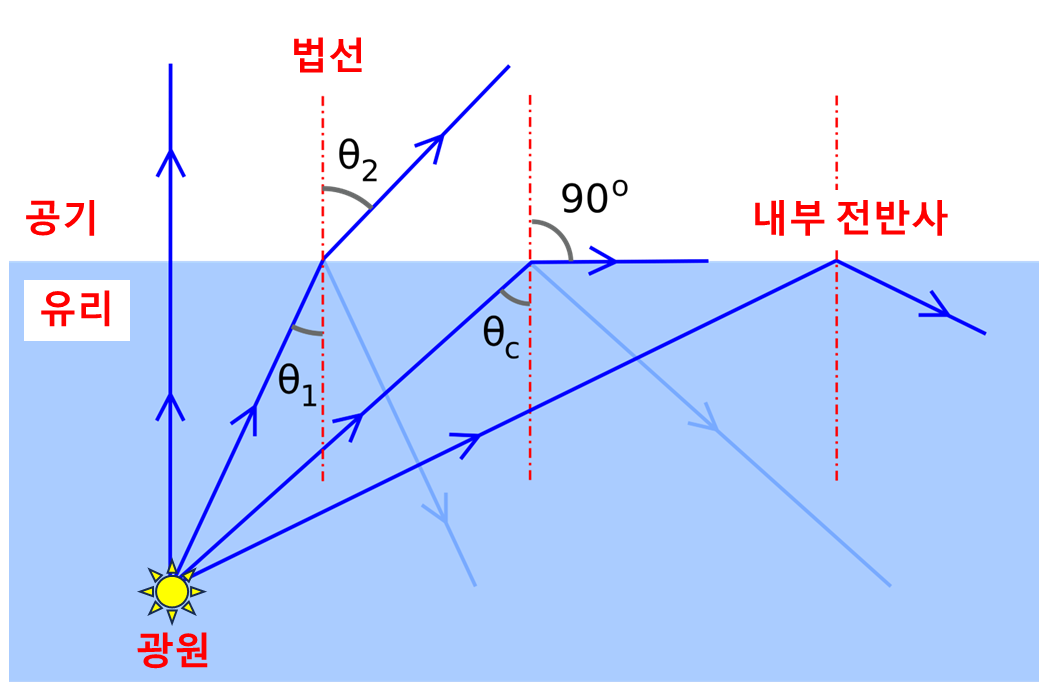

굴절률은 매질의 속성으로 알려져 있지만 정확히는 빛과 매질을 구성하는 물질과의 상호작용을 통해 발현되는 매질의 성질이다. 굴절률은 우선 매질 속 빛의 속도를 결정한다. 진공 중 광속은 초속 약 30만 km지만 굴절률이 1.5인 유리 속 광속은 진공 중 속도를 굴절률 1.5로 나눈 초속 약 20만 km로 줄어든다. 굴절률이 빛에 미치는 또 하나의 영향은 서로 다른 매질이 만나는 경계에서 빛이 굴절되는 방식이다. [그림 2]는 굴절률이 약 1인 공기에서 굴절률이 1.5인 유리로 빛이 비스듬히 입사하는 상황을 보여준다. 공기와 유리의 계면에서 입사광의 일부는 반사하고 일부는 유리 속으로 굴절된다. 계면이 매끈할 경우 반사각은 반사의 법칙에 따라 입사각과 같다. 그림처럼 굴절률이 낮은 공기에서 굴절률이 높은 유리로 빛이 비스듬히 입사할 경우, 굴절되는 빛은 법선에 가까운 방향으로 꺾인다. 즉 굴절각이 입사각에 비해 줄어든다. 흔히 스넬의 법칙이라 불리는 이 현상은 근대 유럽에서 정식화된 것으로 알려져 있지만 실제론 중세 이슬람 시대 이븐 사할Ibn Sahl에 의해 정립되었다.

만약 굴절률이 높은 매질에서 굴절률이 낮은 매질로 빛이 입사하면 어떻게 될까? [그림 3]은 굴절률이 1.5인 유리 속에 광원이 있을 때 굴절률이 1인 공기로 빛이 방출되는 상황을 묘사한다. 광원에서 빛이 유리와 공기 사이 계면에 입사할 때 입사각(\(\theta_1\))이 작은 경우에는 공기로 굴절되어 탈출하지만 굴절각($\theta_2$)이 법선에서 더 멀어지는 방향으로 꺾인다. 입사각이 커지면 굴절각이 더 기울어지므로 특정한 입사각($\theta_c$)에서는 굴절각이 90도가 되어 굴절된 빛이 표면을 따라 진행한다. 이 조건을 만족하는 입사각 $\theta_c$를 임계각critical angle이라 부른다. 유리와 공기 사이에 형성되는 임계각은 약 42도다. 중요한 건 입사각이 임계각보다 큰 각도($ \theta_c < \theta $)로 유리-공기 사이 계면에 부딪히는 빛은 100% 반사되어 다시 유리로 돌아간다는 점이다. 이 내부전반사 원리를 활용해 유리 섬유, 즉 광섬유 내부(‘코어’라 불린다)에 빛을 가두어 정보 전달에 이용하는 광기술이 바로 광통신이다. 내부전반사는 LCD의 백라이트를 포함하여 다양한 광기술 분야에 널리 사용되는 현상이다.

내부전반사는 대기 중 얼음 알갱이나 물방울이 만드는 다양하고 아름다운 광학 효과들을 만들기도 하지만, 일상에서도 쉽게 확인할 수 있다. 값싸게 구입할 수 있는 직각 프리즘으로 수행한 몇 실험을 [그림 4] 속 사진으로 보여주었다. 직각 프리즘의 단면은 직각 이등변 삼각형이라 다른 두 각은 각각 45도이다. 그림 속 (1)번 사진에선 필자가 왼손으로 직각 프리즘을 들고 있다. 조명 빛이 손에 부딪혀 직각 프리즘을 향하면 사진 속 화살표처럼 오른쪽으로 입사하는 빛이 45도로 기울어진 계면에 부딪혀 내부전반사를 하며 위로 올라온다. 따라서 필자의 눈에는 왼손의 이미지가 거울 대칭상으로 보인다. (2)도 비슷한 실험이다. 단 볼펜 위 영문 알파벳이 내부전반사를 거친 후에는 거울 대칭성을 가진 이미지로 뒤집혀 보인다는 점을 알 수 있다. (3)번 실험에서 필자는 직각 프리즘의 가장 넓은 면을 쳐다보는 중이다. 이 경우 필자의 얼굴을 떠난 빛은 오른쪽 단면도에서 보이는 것처럼 45도의 계면에서 두 번의 전반사를 거쳐 다시 필자에게 돌아온다. 이건 일반 거울에서 빛의 반사와 매우 비슷한 원리로, 직각 프리즘 상에 필자의 얼굴이 선명히 보임을 알 수 있다. 이 실험들은 내부전반사의 원리를 설명하기 위한 것이지만, 사진들을 잘 보면 직각 프리즘을 활용하면 빛의 진행 방향을 90도나 180도로 꺾을 수 있다는 점도 확인된다. 여러 광학 기기에서 빛의 방향을 변경할 때 내부전반사의 원리를 다양한 방식으로 활용한다.

내부전반사를 염두에 두고 다시 [그림 1]을 살펴보자. OLED의 경우 유기층과 투명전극의 굴절률은 대략 1.7~2.2 사이에 분포하며, 유리의 굴절률은 약 1.5다. OLED 내 굴절률이 높은 유기층(발광층)에서 생성된 빛은 굴절률이 더 낮은 유리와의 계면에 부딪힐 때 일부 성분이 내부전반사를 겪는다. 유리로 올라온 빛조차도 그 일부는 유리와 공기 사이의 계면에서 내부전반사를 겪으며 탈출에 실패한다. 따라서 발광층에서 생성된 빛은 유기층에 갇히는 빛, 유리 기판에 갇히는 빛, 최종적으로 OLED 소자 밖으로 탈출하는 빛으로 구분할 수 있다.3 빛을 광선으로 취급하는 기하광학의 법칙을 적용하면 외부로 탈출하는 빛의 비율이 15~20%에 불과하다. 나머지 80~85%의 빛이 OLED 소자 내에 갇혀 떠돌다 흡수되어 사라진다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 고굴절률 유기층에서 생성된 빛을 보다 효율적으로 외부로 방출할 수 있는 다양한 기술이 연구되어 OLED 소자에 적용되고 있다.

빛의 감옥에서 빛을 탈출시키기! – 다양한 광추출 기술들

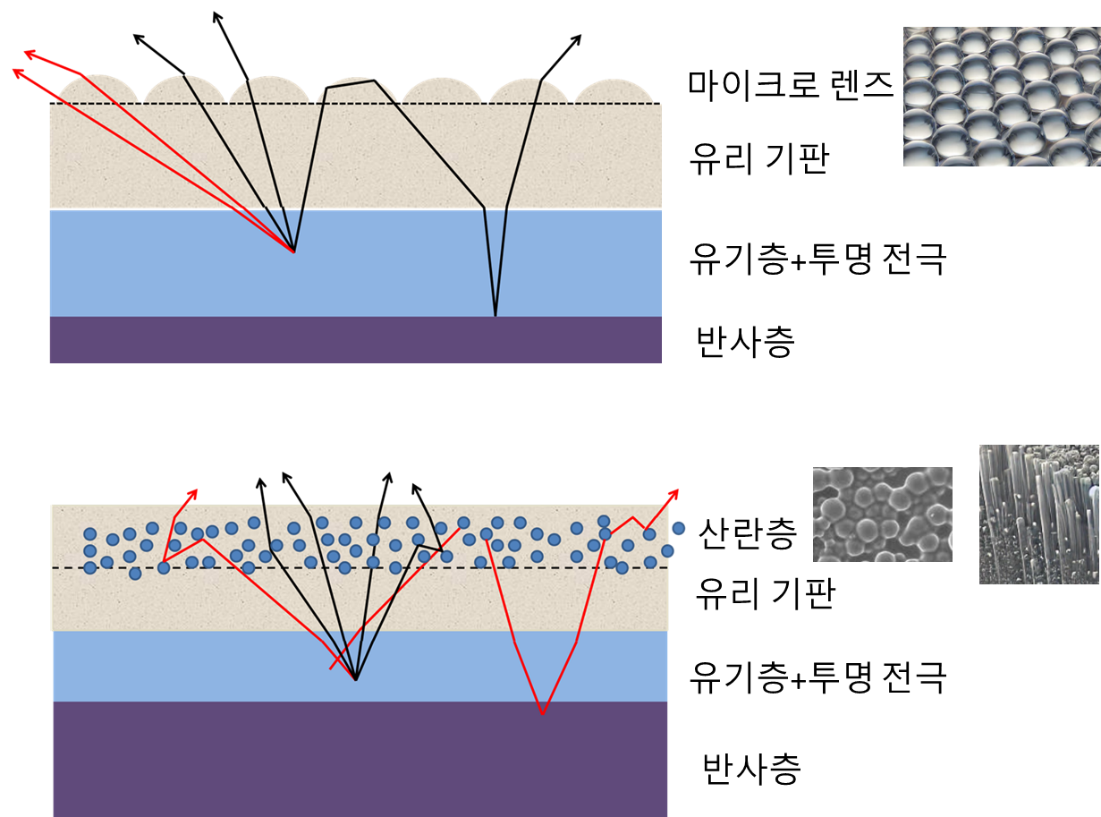

우선 유리 기판에 갇힌 빛을 탈출시키는 몇 가지 아이디어를 살펴보자. 핵심은 내부전반사가 발생하는 유리와 공기 사이의 매끈한 계면에 변조를 주어 내부전반사가 일어나는 조건을 깨는 것이다. [그림 5]의 위쪽 그림을 보면, 빛이 탈출하는 유리 기판에 마이크로렌즈를 형성한 구조를 확인할 수 있다. 렌즈의 형상이나 배치는 매우 다양한데, 함께 포함된 작은 그림처럼 반구형 마이크로 렌즈를 2차원 배열한 경우가 전형적인 예다. 내부전반사는 계면에 큰 입사각으로 들어오는 빛에서만 발생한다([그림 3] 참조). 곡면을 가진 렌즈가 유리 위에 형성되면, 렌즈의 경사진 면이 입사광의 입사각을 줄여 내부 전반사를 방지하는 효과를 갖는다. 마이크로렌즈 배열을 활용하면 유리 기판 속을 떠도는 빛을 효과적으로 방출할 수 있으며, 이를 통해 OLED 소자의 밝기가 약 1.5배 증가하는 것으로 많은 연구에서 확인되었다. 꼭 규칙적인 형상을 가진 렌즈일 필요는 없다. 유리 표면을 에칭etching하거나 산란층을 도입하는 방법도 비슷한 효과를 낸다. 에칭을 통해 표면에 거칠기를 부여하거나 투명 수지resin에 미세한 산란 입자를 섞어 코팅하는 방식으로 빛의 산란을 유도하면 내부전반사로 갇힌 빛을 효과적으로 빼낼 수 있다.

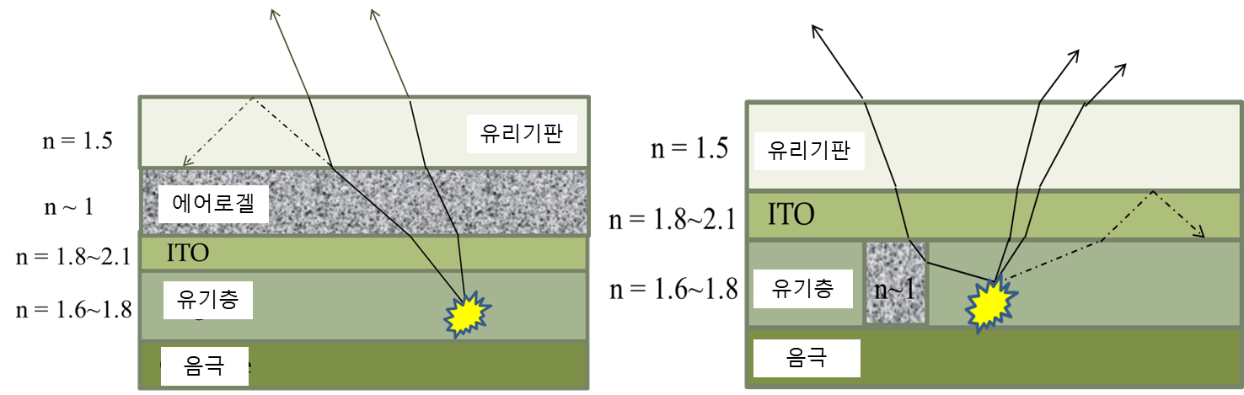

그런데 내부전반사로 인해 갇히는 빛의 비율은 유리 기판보다 유기층 쪽이 더 크다. 단순한 기하광학적 계산에 따르면 유기층과 유리기판에 갇히는 빛의 비중은 약 5:3 정도다. 따라서 유기층에 갇히는 빛을 외부로 빼내기 위한 다양한 아이디어들이 제안되고 시도되었다.4 그중 두 가지 예가 [그림6]에 제시되어 있다. 왼쪽에는 유기층 위에 굴절률이 공기의 굴절률과 비슷한 실리카 에어로겔aerogel을 형성한 구조가 보인다. 유기층의 두께는 보통 100~200 nm 정도라서 빛의 파장(400~700 nm)보다도 작다. 따라서, 빛을 광선으로 취급하는 기하광학적 접근 대신 빛을 파동으로 취급하는 파동광학 혹은 전자기학의 법칙에 따른 엄밀한 해석이 필요하다. 얇은 두께의 막을 통과하는 전자기 파동의 허용된 모드mode의 수는 두께에 의해 제한된다. 유기층을 얇게 만들수록 유기층 내에서 도파되어 진행하는 안정적인 모드의 수가 급격히 줄어들며, 일부 빛이 외부로 새어 나오게 된다. 이 연구에서는 유기층의 두께를 줄여 파동 모드의 수를 극히 제한하면서 그 위에 빛이 빠져나올 수 있는 저굴절률의 에어로겔을 형성, 유기층 내부의 빛을 효과적으로 방출함으로써 효율을 향상시키는 아이디어를 구현하였다.5 오른쪽 방법도 흥미롭다. 이 경우는 유기층 내부에 저굴절률의 격자grid를 삽입한 구조에 대한 연구다.6 유기층 내부를 도파하며 진행하는 빛은 저굴절률 물질을 만나 다양한 방식으로 방향이 꺾인다. 이처럼 굴절된 빛이 효과적으로 외부로 향하도록, 격자의 형태와 배치를 최적화할 수 있다.

굴절률이 높은 유기층 속에서 탄생한 빛은 유기층과 유리 기판의 계면, 그리고 유리 기판과 공기의 계면이라는 두 장벽을 극복하는 험난한 과정을 거쳐야 외부로 탈출할 수 있다. 가장 이상적인 구조는 유기층과 유리 기판에 갇히는 빛을 모두 방출할 수 있는 광구조일 것이다. 빛이 갇히는 근본적인 이유는 물질 간 굴절률 차이 때문이다. 예를 들어, 투명한 유리잔이 눈에 보이는 이유는 유리잔 표면에 입사한 빛의 일부가 반사되어 눈에 들어오기 때문이며, 이러한 반사는 유리와 공기의 굴절률 차이로 발생한다. 그러나 유리잔을 투명한 콩기름 속에 담그면, 유리잔이 감쪽같이 사라진다. 그 이유는 콩기름과 유리의 굴절률이 거의 동일하기 때문이다. 콩기름 속을 진행하던 빛이 유리잔의 표면에 입사해도 반사되는 성분이 거의 없기 때문에, 우리 눈에는 유리잔이 보이지 않는다. 이를 OLED에 적용하면, [그림 7]과 같은 구조를 떠올릴 수 있다. 여기서 핵심은 유기층의 굴절률과 그 위에 놓이는 유리 기판의 굴절률을 동일하게 맞추는 것이다. 이 경우, 빛은 유기층과 유리 기판을 동일한 매질로 인식하게 된다. 따라서, 유기층에서 생성된 빛은 아무런 방해 없이 유리 기판으로 자연스럽게 올라올 수 있다. 그러나, 이 구조에서도 고굴절률 기판과 공기 사이 계면에서 발생하는 내부 전반사는 여전히 피할 수 없다. 이를 방지하기 위해, [그림 7]처럼 반구형 렌즈를 유리 기판 위에 배치할 수도 있다. 그러면, 유리 기판을 통해 진행하는 빛이 렌즈의 곡면에 거의 수직으로 입사하게 되어, 내부 전반사로 인해 되돌아가는 빛을 최소화할 수 있다.7

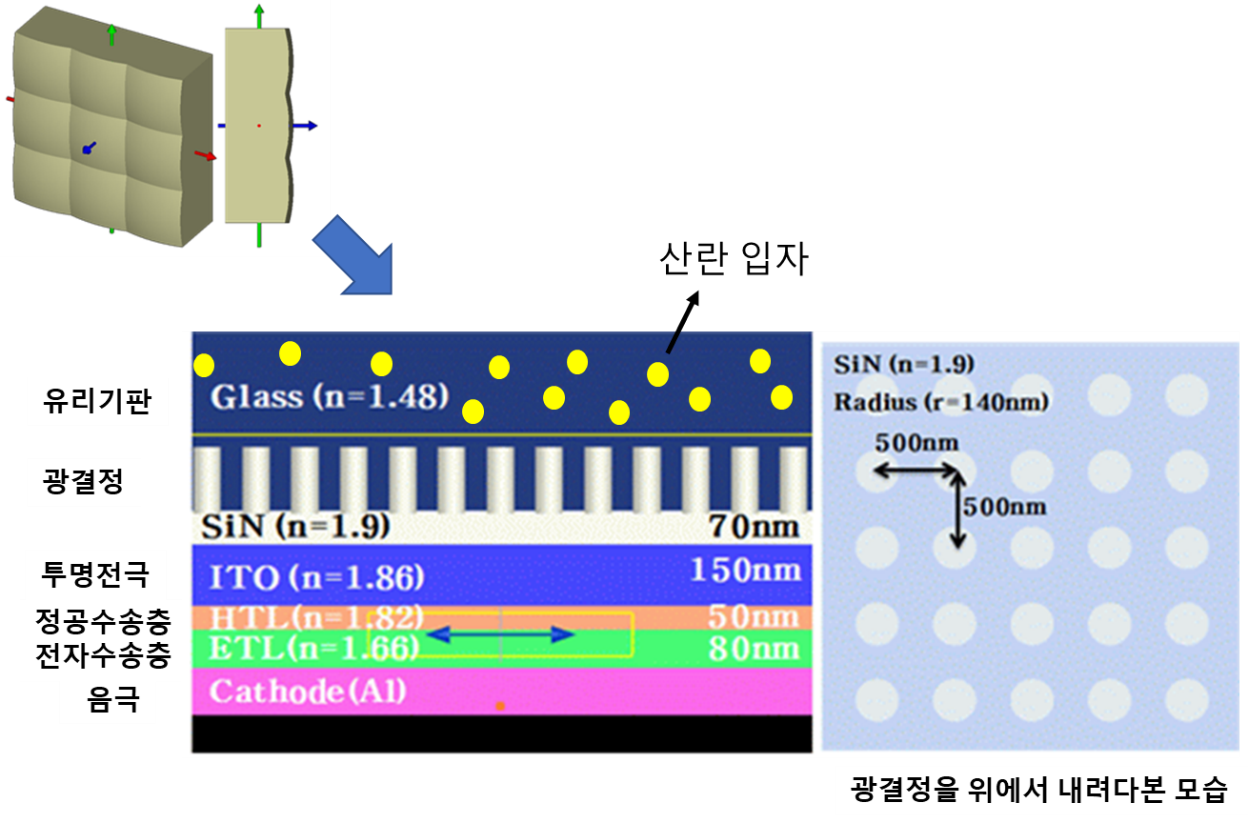

이와 같은 방법은 빛을 빼내는 면에서는 이상적인 구조지만, 현실적으로 적용하기는 어렵다. 우선 유리의 굴절률을 1.7~1.8 정도로 올리면 비용도 크게 올라가고 장기신뢰성에 문제가 발생할 소지가 크다. 또한 그림처럼 렌즈를 올릴 경우 OLED 소자의 두께가 증가해 실질적 적용은 힘들다. 따라서 두께 증가를 어느 정도 억제하면서 유기층과 유리 기판에 갇히는 빛을 모두 빼내는 다양한 구조에 대한 연구가 활발히 이어져 왔다. 필자의 연구실에서 광학 시뮬레이션으로 연구했던 구조를 한 가지 소개하면 [그림 8]과 같다.8 이 구조에서는 유기층과 유리 기판 사이에 소위 광결정photonic crystal 구조가 삽입되며, 유리 기판 내부에는 산란 입자가 포함되어 있다. 마지막으로, 유리 기판 위에는 ‘필로우 렌즈pillow lens’라 불리는 2차원 마이크로렌즈 배열이 배치되었다. 광결정은 유기층 내부에 갇힌 빛을 방출하기 위한 구조이며, 산란 입자와 마이크로렌즈는 유리 기판 내부에서 떠도는 빛을 외부로 탈출시키는 역할을 한다.

결정은 굴절률이 서로 다른 두 물질이 주기적인 간격으로 배치된 구조로, 1차원, 2차원, 그리고 3차원 광결정 구조를 모두 만들 수 있다. 그림에서 제시된 구조에서는 굴절률이 1.48인 유리와 굴절률이 1.9인 질화규소SiN가 교대로 배열되어 있다. 위에서 내려다본 오른쪽 배치도를 보면 단면이 원형인 원기둥 질화규소가 유리 속에 정사각형 격자 패턴을 이루며 배열되어 있음을 확인할 수 있다. ‘광결정photonic crystal’이라는 용어에서 ‘결정crystal’은 원래 고체물리학에서 사용되는 개념이다. 결정이란 원자나 분자가 주기적으로 배열된 구조를 의미하며, 대표적인 예로 다이아몬드, 실리콘Si, 그리고 염화나트륨NaCl 결정이 있다. 결정 내의 전자는 원자 간 주기적인 힘을 받으며 독특한 에너지 상태를 갖게 되는데, 특히 전자가 가질 수 없는 특정한 에너지 영역이 형성된다. 이를 ‘에너지 띠틈energy bandgap’이라 부른다.

광결정에도 이와 유사한 현상이 발생한다. 굴절률이 서로 다른 물질들이 주기적으로 배열된 광결정 구조에서는 특정한 파장 대역의 전자기파가 전파될 수 없는 영역이 존재하는데, 이를 ‘광학적 띠틈photonic bandgap’이라 부른다. 이 경우, 광학적 띠틈에 속하는 특정 파장 대역의 빛은 광결정 내부를 통과하지 못하고 방향을 틀게 된다. 만약 OLED의 녹색 화소에 광결정을 적용한다면, 두 물질의 굴절률과 배치 간격을 조절하여 녹색 파장 대역의 빛이 광결정을 통과하지 못하도록 설계해야 한다. 이렇게 하면 유기층에서 생성된 녹색 광자를 보다 효과적으로 외부로 빼낼 수 있다. 광결정을 만나 유리 기판 쪽으로 올라온 빛은 기판 내부의 산란 입자와 상호작용하여 사방으로 산란되거나, 기판 위에 배치된 마이크로렌즈를 통해 내부 전반사 없이 외부로 방출될 확률이 높아진다. 광추출 구조를 적용하지 않은 경우와 비교했을 때, 이 세 가지 구조를 결합한 OLED에서는 외부로 방출되는 빛의 비중이 약 1.8배 증가한 것으로 광학 시뮬레이션을 통해 확인되었다. 특히, 광결정에 의해 변조된 빛은 시야각에 따라 밝기나 색상이 크게 변하는 경향이 있으나, 산란 입자를 도입하면 이러한 문제를 완화할 수 있다.

이 외에도 유기 분자의 배향을 조절해 효율을 높이는 기법도 활발히 연구 중이다. 유기 분자의 발광은 분자가 가지는 전이 쌍극자 모멘트transition dipole moment와 관련되는데, 이 쌍극자 모멘트가 수평에 나란하게 정렬되면 빛이 주로 OLED 소자의 수직 방향으로 방출된다. 따라서 계면에 수직으로 입사하는 성분이 많아져 내부 전반사가 줄어들고 외부로 빛이 방출되는 효율이 크게 올라간다.

글을 마치며

OLED가 선명한 색상을 구현할 수 있는 이유는 OLED의 독특한 공진 구조에서 비롯된다. 또한, 빛의 간섭 효과를 활용하거나 내부에 갇힌 빛을 방출하는 다양한 광학 구조가 적용되면서 OLED의 효율은 지속적으로 개선되어 왔다. 이러한 OLED의 성능 및 효율 향상은 자연스럽게 디스플레이 시장에서 LCD와의 주도권 경쟁으로 이어지고 있다. OLED는 상용화 초기에 휴대폰을 포함한 소형 디스플레이 시장을 장악한 후 중대형 디스플레이로 시장을 확장하는 전략을 취해왔다. 최근에는 태블릿, 노트북, 모니터 등 IT기기용 시장에서도 점유율을 높이고 있으며, TV 시장에서도 점진적으로 입지를 넓혀가고 있다. OLED의 약진은 LCD의 기술 혁신을 유도하고 이는 다시 OLED의 발전을 견인하며 양 진영의 경쟁이 치열해졌다. 다음 글에서는 OLED와 LCD 간의 성능 경쟁을 색상 및 명암비와 같은 화질 요소, 그리고 크기에 따라 다른 방식을 채택하는 OLED의 구조적 유연성 등에 초점을 맞춰 설명할 예정이다.

참고문헌

- [OLED 소재 및 소자의 기초와 응용] (이준엽, 홍릉)

- M. Pope 외, “Electroluminescence in Organic Crystals,” J. Chem. Phys. 38, 2032 (1963).

- C. W. Tang and S. A. VanSlyke, “Organic electroluminescent diodes,” Appl. Phys. Lett. 51, 913 (1987).

- J. H. Burroughes 외, “Light-emitting diodes based on conjugated polymers,” Nature 345, 539 (1990).

- M. A. Baldo 외, “Highly efficient phosphorescent emission from organic electroluminescent devices,” Nature 395, 151 (1998).

- 고재현, “신소재 및 신구조를 활용한 OLED의 광추출 향상 기술 동향 및 전망,” 조명전기설비 27권, 11-21 (2013).

- S. Reineke et al., “White organic light-emitting diodes with fluorescent tube efficiency,” Nature 459, 234 (2009).

- S.-J. Zou et al., “Recent advances in organic light-emitting diodes: toward smart lighting and displays,” Mater. Chem. Frontiers 4, 788-820 (2020).

- J. Song et al., “Organic Light-Emitting Diodes: Pushing toward the Limits and Beyond,” Adv. Mater. 32, 1907539 (2020).

- T. Tsujimura [OLED Display: Fundamentals and Applications] (Wiley, 2nd Ed.)