들어가는 글

7년 정도 사용한 LCD TV가 고장나서 새 TV를 구매하러 가전 매장을 방문한다고 하자. 최근 TV 전시 매장을 방문해 본 독자들은 알겠지만, 전시장에는 LED TV, QLED TV, mini-LED TV, OLED TV, QD-OLED TV 등 다양한 이름으로 불리는 TV 제품들이 진열되어 있어 소비자의 선택을 어렵게 한다. 요즘은 현명한 소비자가 되기 힘든 시대다. 지난 글들을 통해 이 시대를 대표하는 두 디스플레이 기술, LCD와 OLED의 구조와 원리에 대해 알아봤다. LCD는 백라이트라는 조명 장치가 꼭 필요한 비자발광 디스플레이를 대표하고, OLED는 화소에서 직접 빛이 형성되는 자발광 디스플레이다. 그런데… 가전제품 매장에서 TV를 고를 때 판매원이 다가와 “LCD TV나 OLED TV 중 어느 걸 원하세요?”라 물어보진 않는다. 판매원조차 저 많은 명칭들을 제대로 구분하며 정확한 기술적 설명을 하지 못할 가능성이 높다. 이 글에서는 OLED의 발전과 시장 진입에 맞선 LCD 진영의 기술적 노력을 소개함과 동시에 이런 기술적 진화가 어떻게 위의 다양한 명칭들을 갖는 디스플레이를 세상에 내놓게 되었는지 알아보려 한다.

1997년 일본의 파이오니어사가 자동차용 오디오 시스템의 표시 창으로 OLED를 도입한 이래, OLED는 소형 디스플레이 시장에서 괄목할 성장을 이뤘다. 휴대폰용 디스플레이 중 LCD의 비중이 아직 상당하지만 스마트폰 시장의 성장에 따라 전체 휴대폰 중 OLED를 채택한 비중이 이미 50%를 넘어섰다. 처음엔 일본 회사들이 OLED 기술을 선도했지만 LCD와 마찬가지로 곧 삼성SDI 등 한국 회사로 OLED의 주도권이 넘어온다. 특히 손담비 가수가 출연했던 유명한 광고 덕분에 아몰레드AMOLED란 이름이 유행하던 2009년을 기점으로 삼성의 갤럭시폰에 OLED가 본격적으로 적용되기 시작했다. 소형 OLED에서 삼성이 두각을 나타낸 반면 LG는 대형 OLED 기술 개발에 집중하며 2012년 세계 최초로 55인치 OLED TV의 양산에 성공했다.

OLED의 확장은 LCD의 위협이다. 스마트폰의 메인 디스플레이는 이미 OLED가 주류이고 태블릿, 노트북, 모니터 등 LCD가 장악했던 응용 분야로도 OLED의 적용이 꾸준히 확대되고 있다. TV의 경우 아직 OLED TV의 비중은 작지만 고급형 TV 시장에서 지배력을 늘리는 중이고 롤러블 TV나 투명 디스플레이 등 새로운 형상의 OLED 제품도 등장하고 있다. 이는 기존 시장에서 지배적 위치를 차지하는 LCD 진영에는 기술적 혁신을 유도하는 자극이 된다. 물론 OLED의 시장 확대와 LCD의 혁신이 연대기적 선후 관계나 원인과 결과로 연결되는 건 아니다. 오히려 양쪽의 기술적 혁신이 서로를 의식하고 자극을 주고받으며 병렬적으로 이루어졌다고 보는 편이 맞을 것이다. 치열한 기술 경쟁은 경쟁 기술들 사이의 기술 격차를 줄이는 방향으로 진화를 유도한다. 이번 글에서는 OLED의 기술적 진화, 특히 LCD와 비교해 OLED가 가진 상대적으로 우월한 화질에 대응해 LCD 진영이 펼쳐 보인 기술적 반격에 대해 설명한다.

디스플레이의 화질 특성: 명암비와 색역(色域)

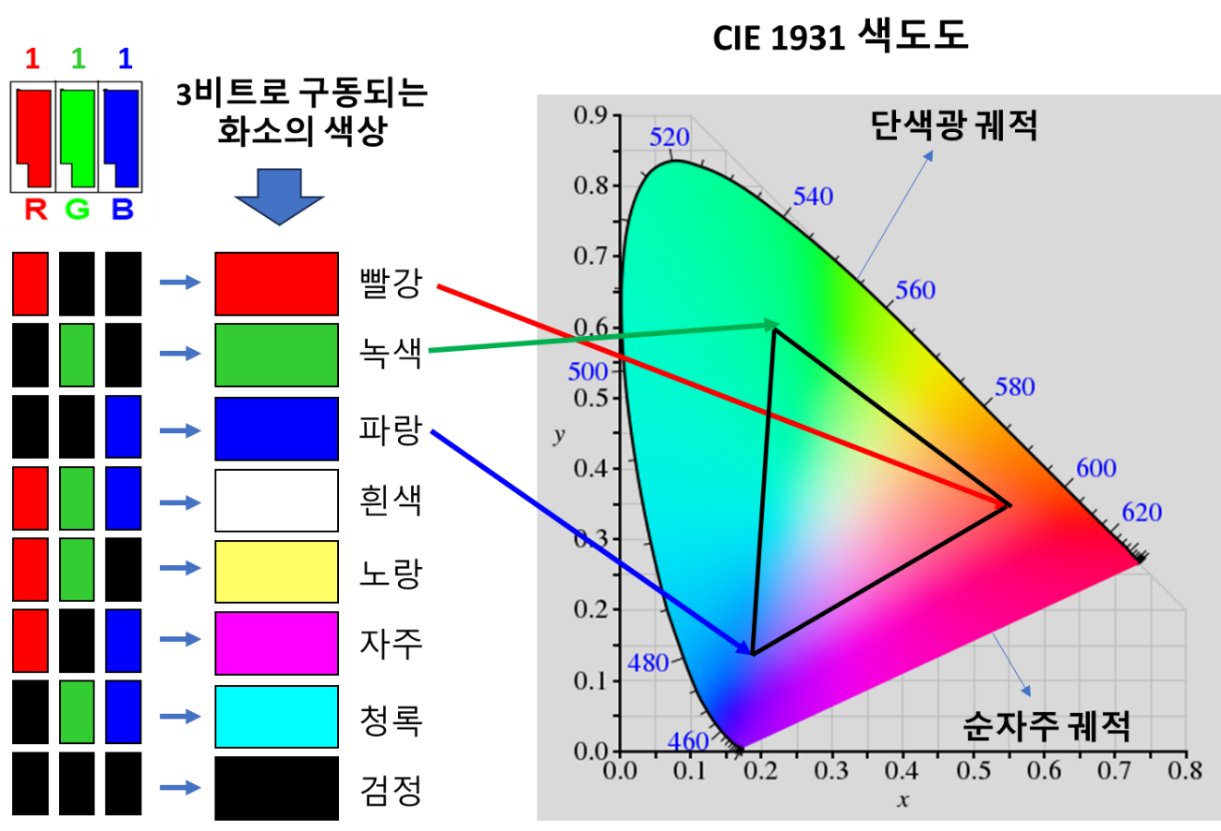

디스플레이의 화질이 좋다는 건 뭘까? 지난 글1 에서 설명한 것처럼 동영상이 자연스럽게 보이는 건 중요하다. 아울러 측면에서 볼 때도 색감이나 밝기가 거의 동일해야 한다. 이 두 스펙에서 태생적으로 불리했던 LCD 진영은 다양한 기술 개발과 적용을 통해 시야각 특성과 동영상 화질을 획기적으로 개선했다. 이번 글에서는 다른 측면의 화질 특성을 보려 한다. 바로 명암비contrast ratio와 색상이다. 이 두 가지 특성을 [그림 1]을 이용해 설명해 보자. 하나의 화소는 통상 세 개의 RGB 부화소로 구성된다. 세 부화소에서 방출되는 빛의 삼원색을 적절한 비율로 섞어서 해당 화소의 색상과 밝기를 결정한다. 한 화소를 3비트의 이진수 신호로 조절한다고 하자. 3비트라면 이진수로 000에서 111까지 활용해 총 8가지 상태를 구현할 수 있다. 가령 이 8가지 이진수 신호로는 그림처럼 각 부화소의 온-오프, 즉 점멸만 조절할 수 있다. RGB중 하나씩만 켜진 경우는 각각 빨강, 녹색, 파랑 화소가 구현되고 두 개씩 켜지면 조합에 따라 노랑, 자주, 청록이 만들어진다. 세 부화소를 모두 끄면 검정(블랙), 모두 켜면 백색광(화이트)이다2. 명암비는 디스플레이에서 구현 가능한 최대 휘도(화이트)를 최소 휘도(블랙)로 나눠준 값으로 정의되는데, 명암비가 클수록 영상을 세밀하게 표현하는 능력이 높아진다.

색상 특성은 색역color gamut, 색재현성, 혹은 색재현율이라고도 부른다으로 표현되는데, 어떤 디스플레이가 구현할 수 있는 색상의 영역을 의미한다. [그림 1]의 오른쪽은 국제조명위원회CIE, Commission internationale de l’éclairage에서 1931년 표준으로 제시한 색도도chromaticity diagram로서 x와 y 등 두 색좌표를 지정해 하나의 컬러를 나타낸다. 색좌표의 의미를 대략적으로 얘기하면 x는 빨간색의 비중, y는 녹색의 비중을 나타내고 이에 따라 x와 y가 동시에 작은 영역(왼쪽 아래 영역)은 파란색이다. 색도도 상에 표현된 말발굽 형태의 영역은 인간의 눈이 지각할 수 있는 색상의 총합이다. 색상이 끝나는 곡선부의 숫자들은 레이저와 같은 단색광의 파장이고 각 단색광의 색좌표가 “단색광 궤적spectral locus”이라 표현된 곡선을 이룬다. 디스플레이의 화소가 구현하는 삼원색의 색좌표를 색도도에 표현한 후 그림처럼 세 좌표를 연결해 만드는 삼각형의 면적 내 색상이 해당 디스플레이가 구현할 수 있는 색상의 영역, 즉 색역이 된다. 만약 삼원색의 색좌표를 단색광 궤적 쪽으로 이동시킬 수 있다면 삼각형의 면적이 커지며 색역이 증가한다. 따라서 RGB 레이저를 이용한 레이저 디스플레이가 색 특성 면에서는 가장 이상적인 기술이라 할 수 있다. 자발광 디스플레이인 OLED도 레이저만큼은 아니지만 LCD에 비해 색역이 넓다.

실감 영상을 향한 승부

밤에 영화를 즐겨 보는 당신이 고를 TV로 어떤 디스플레이 기술이 적당할까? 칠흑처럼 어두운 밤하늘에 덩그러니 보름달이 떠 있는 장면을 상상해 보자. 보름달은 적당히 밝아야 하고 달을 둘러싼 밤하늘은 어둠 그 자체여야 한다. 필자가 5년 전 구입한 LED TV로 영화를 볼 때, 어두워야 할 밤하늘의 장면에선 항상 뿌옇게 희미한 빛이 새어 나온다. LED TV는 LCD 기술이 적용된 TV로, 후면의 백라이트에 백색 LED가 사용된 기술이다3. 블랙이 진정한 트루 블랙true black으로 보이지 않고 희미하게 보이는 현상, 이것이 LCD에서 흔히 보이는 “빛샘light leakage” 현상이다.

LCD는 후면에 놓인 백라이트가 공급하는 백색광을 액정 패널이 받아 활용하는 비자발광 디스플레이다. 액정 패널 속 두 장의 편광판과 액정층이 화소별로 빛의 투과도를 조절하고, 상판 유리에 화소 단위로 형성된 RGB 컬러 필터가 자신을 통과하는 백색광에 색을 입힌다. 수도꼭지를 완전히 잠가야 물이 한 방울도 새지 않듯이 액정 패널이 빛의 투과를 완벽히 틀어막으면 해당 화소는 트루 블랙이 된다. 문제는 편광판과 액정을 활용한 투과도 조절이 블랙에 대해서 완벽하지 않다는 점이다. 백라이트가 공급하는 빛을 액정 패널이 완벽히 차단하는 건 불가능하다. 가령 TV 스크린에서 화이트 영상의 휘도가 500 cd/m2인데 비해 블랙의 휘도가 빛샘 현상으로 인해 0.5 cd/m2라면, 명암비는 1000: 1에 불과하다.

여기서 자발광 디스플레이인 OLED의 강점이 대비된다. OLED는 트루 블랙이 필요한 영역에선 전류를 끊어 화소의 발광을 멈추면 된다. 이상적인 경우라면 블랙의 휘도가 0이니 명암비는 무한대다. 픽셀 단위로 밝기를 0부터 최대 밝기까지 세심하게 조절해 명암을 구현할 수 있으니 OLED가 영화 감상에 최적인 디스플레이임은 분명하다. 이는 물론 실내 조명을 모두 소등한 상태, 즉 어두컴컴한 실내에서 디스플레이를 켰을 경우에 해당하는 이야기다. 조명이 켜지면 스크린의 빛 반사로 인해 OLED의 명암비가 (화이트 밝기+반사광)을 (블랙 밝기+반사광)으로 나눠준 수치로 줄어든다. 블랙의 밝기가 0이라 하더라도 반사광으로 인해 분모가 0이 아니니 명암비는 조명의 빛 반사로 인해 줄어들 수밖에 없고 반사광의 세기가 강할수록 명암비는 감소한다. 그래서 밝은 환경 속 OLED의 명암비 특성은 스크린의 반사 방지 기능이 좌우한다. 외부 조명의 반사광을 줄여 분모를 줄이고 화이트 상태의 최대 밝기를 올리면 밝은 낮에도 높은 명암비를 구현할 수 있다.

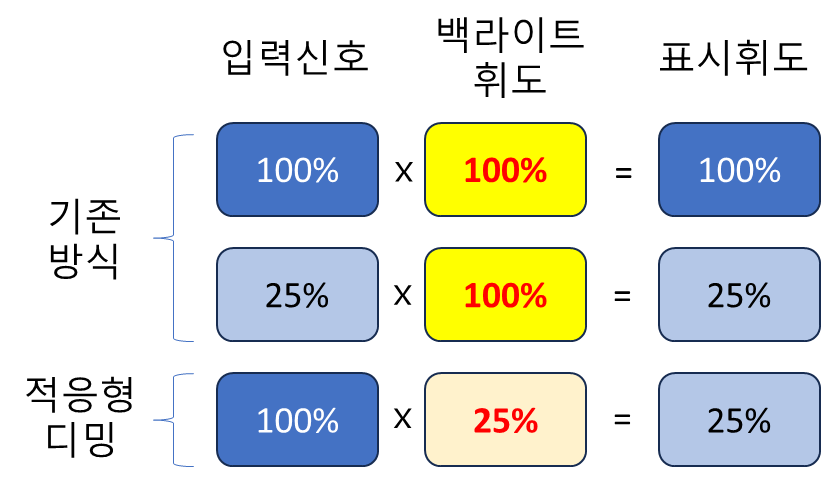

OLED처럼 화소 단위로 밝기를 조절하는 기능을 화소 디밍pixel dimming이라 부른다. 태생적으로 명암비가 낮은 LCD도 OLED의 디밍과 비슷한 방식으로 진화할 가능성은 없을까? 이런 고민에서 탄생한 기술이 ‘적응형 디밍adaptive dimming’ 혹은 ‘로컬 디밍local dimming’ 기술이다. 이를 [그림 2]로 설명해 보자. 일반적인 LCD가 화면에 100%의 최대 밝기를 가진 영상을 표시해야 한다면 백라이트가 100% 켜져 있는 상태에서 액정 패널의 투과도를 최대로 높인다. 만약 표시 휘도가 최대 휘도의 25%로 줄어든 영상이 구현되어야 한다면 백라이트의 밝기가 100%인 상태에서 액정 패널의 투과도를 4분의 1로 줄인다. 즉 백라이트는 항상 켜져 있고 화소별 밝기가 “액정+편광판”의 조합으로 조절된다. 그런데, 이렇게 접근하면 어떨까? 화면 상의 표시 휘도가 최대 휘도의 25%가 되어야 할 때 백라이트의 밝기를 4분의 1로 줄이고 액정 패널의 투과도를 최대로 높이는 것! – 이 아이디어에서 적응형 디밍 기술이 탄생했다. 그림을 보면 기존 방식에서 백라이트의 소비전력은 화면 밝기와 무관하게 항상 100%지만 적응형 디밍에서 백라이트의 소비 전력은 4분의 1로 줄어든다. LCD 제품의 전체 소비전력에서 백라이트가 차지하는 비중이 매우 높기 때문에 적응형 디밍은 명암비 개선뿐 아니라 소비전력의 저감에도 기여한다.

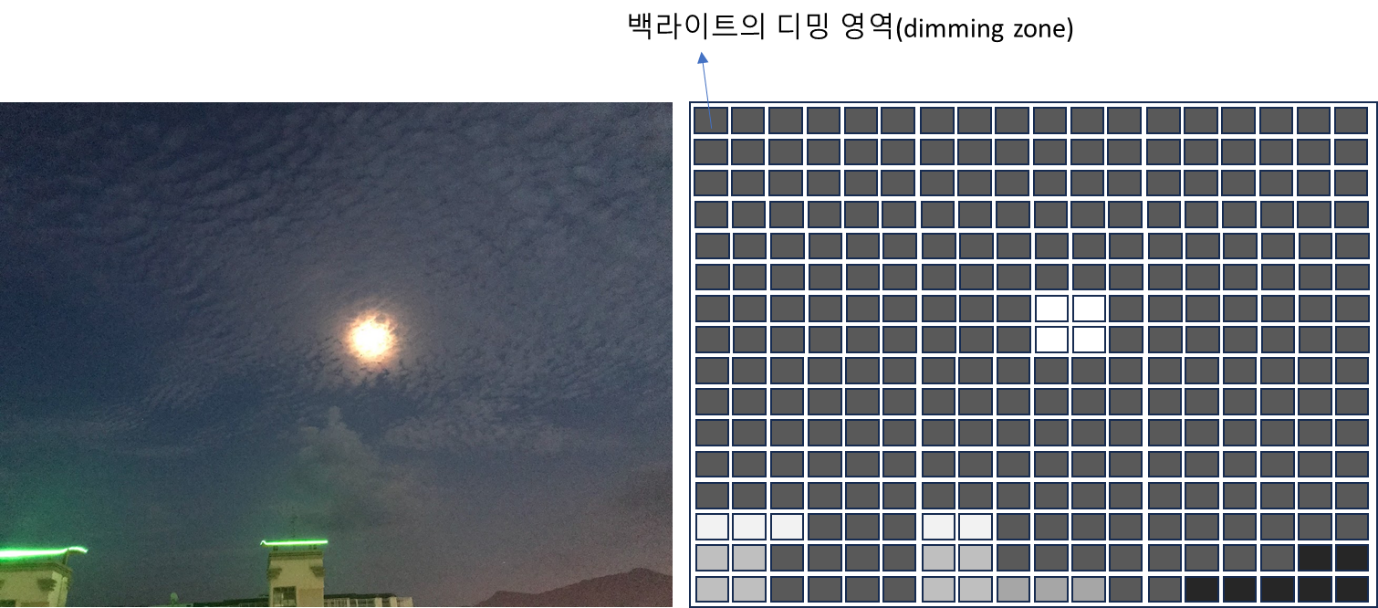

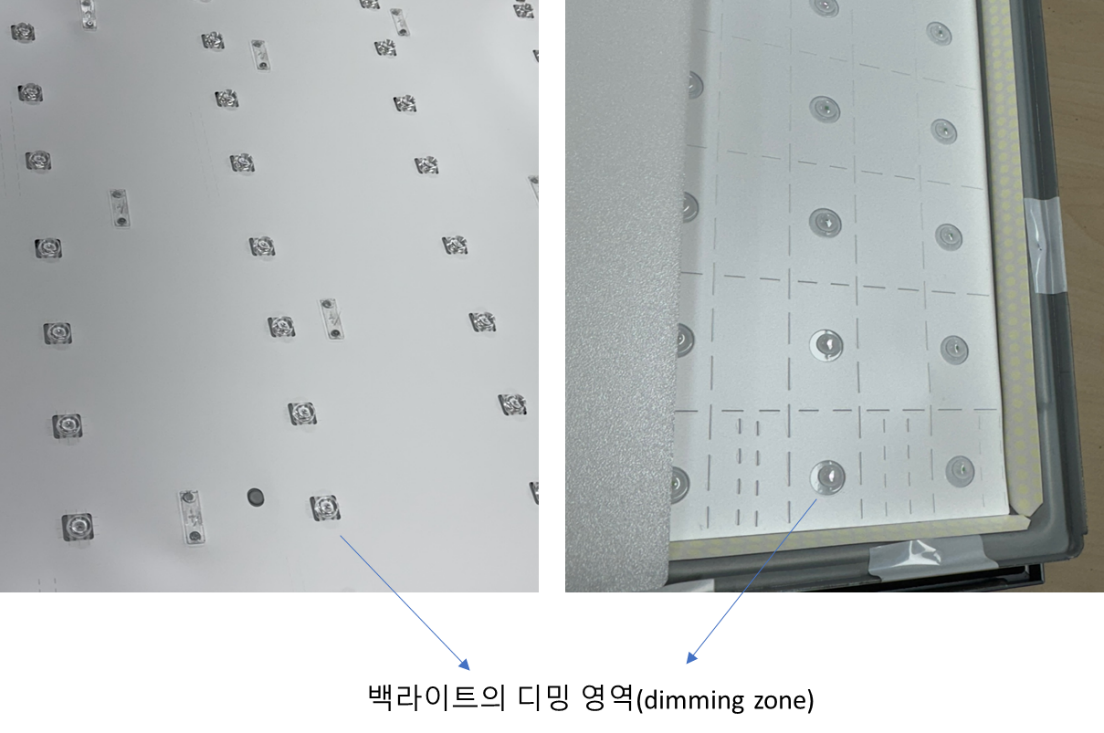

적응형 디밍을 위해선 백라이트를 여러 영역으로 나누어 분할 구동할 수 있어야 한다. 예를 들어 백색 LED를 2차원의 격자 형태로 배열해 디밍 영역dimming zone을 정하고 각 영역 속 LED를 개별적으로 구동한다. [그림 3]의 왼쪽에 제시된 보름달 영상을 LCD에 표시한다고 하자. 오른쪽은 분할 구동이 가능한 LED 백라이트의 개략도를 보여준다. 적응형 디밍은 보름달이 구현될 면적 내 디밍 영역dimming zone의 LED는 밝게 켜고 주변 밤하늘에 속하는 디밍 영역의 LED는 적당히 꺼서 실감나는 밤 장면을 연출한다. 만약 칠흑처럼 어두운 밤을 영상으로 표시해야 한다면 해당 디밍 영역의 LED를 완전히 끔으로써 블랙을 트루 블랙에 가깝게 만들 수 있다. [그림 3]의 오른쪽은 아파트와 산의 모습 등 왼쪽 영상의 밝기 분포에 맞춰 각 디밍 영역의 국소적 밝기를 조절한 상태를 보여준다. 왼쪽 영상과 오른쪽 디밍 영역의 밝기 분포를 비교해 보자. 결국 적응형 디밍이란 영상신호가 백라이트로 전달된 후 영상 신호의 밝기 분포에 맞춰 백라이트 내 각 디밍 영역의 밝기를 분할해 조절하는 기술이다. 블랙 상태의 밝기가 0에 근접할수록 명암비가 급격히 커지기 때문에 적응형 디밍으로 LCD의 명암비는 획기적으로 높아진다.

[그림 4]는 액정 패널을 사용하는 65인치 LED TV에 들어간 직하형 백라이트의 실물 사진이다. 백색 반사판 위에 LED가 주기적으로 배치되어 있다. LED들을 개별 구동할 수 있다면 이 LED들이 각각 하나의 디밍 영역을 담당한다. 적응형 디밍이 위력을 발휘하려면 디밍 영역이 많아야 한다. 일부 TV 모델은 디밍 영역의 수, 즉 분할 구동이 가능한 백라이트 영역의 수가 수십 개에 불과하지만, 고급형 모델에서는 이 수가 수만에 달하기도 한다. 디밍 영역의 수가 증가할수록 밝기가 급격히 바뀌는 경계 영역의 명암을 세밀히 표현할 수 있다. 하지만 적응형 디밍이 OLED의 화소 디밍을 완벽히 구현할 수는 없다. 가령 화소의 수가 대략 800만개인 4K 해상도의 TV에 4만 개의 디밍 영역이 있다고 하자. 이 경우 한 개의 디밍 영역이 담당하는 화소는 약 200개다. 어떤 디밍 영역이 담당하는 영상 속에 보름달과 밤하늘처럼 밝기가 급격히 바뀌는 경계가 포함된다고 하자. 이 경우 해당 디밍 영역의 LED는 보름달을 표현하기 위해 밝기를 상당히 키워야 하지만 그 빛이 어두운 부분으로 넘어가 새어 나오며 LCD의 고질적 문제인 “빛샘” 현상이 생기고 이로 인해 경계선이 흐려 보이는 번짐halation이 발생한다. 이런 문제는 어두운 배경에 밝은 물체가 있는 영상에서 두드러진다. 그럼에도 불구하고 적응형 디밍은 일반적인 영상에서 LCD의 블랙 표현력을 높이고 명암비를 개선하는 효과가 탁월하기 때문에 상위 LCD 모델에 적용되고 있다. 특히 디밍 영역에 사용되는 LED의 크기가 일반적인 LED에 비해 작기 때문에 이 기술을 mini-LED TV라 호칭한다.

더 선명한 색상을 선점하라!

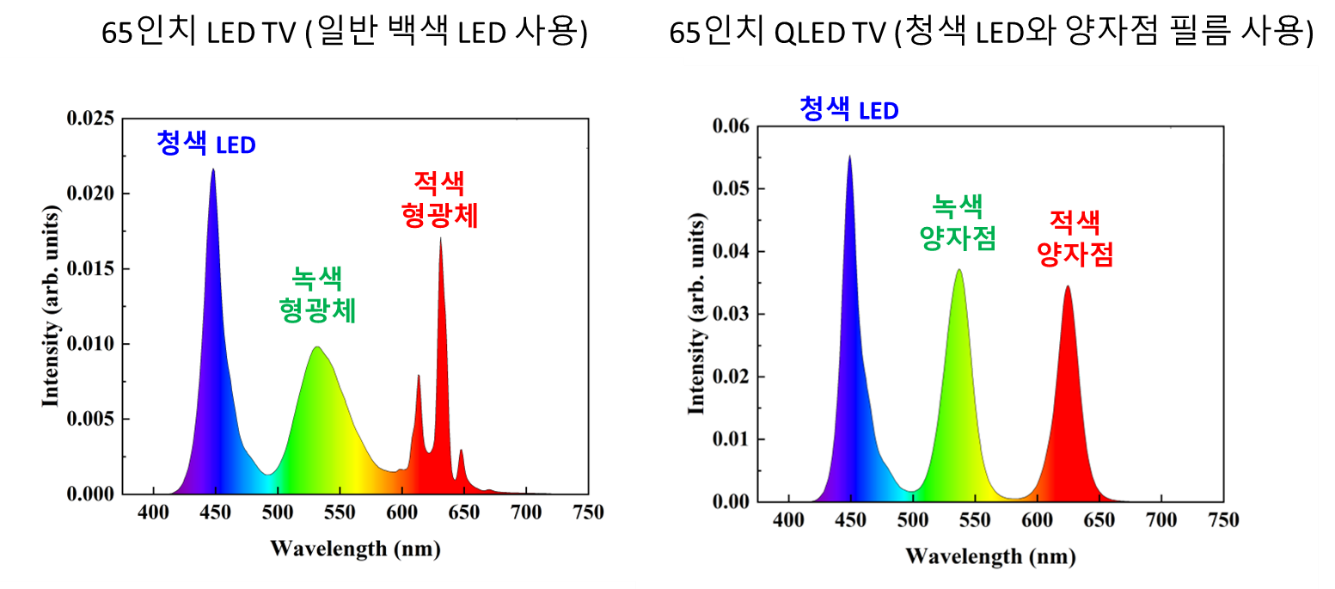

일반적인 LCD의 백라이트용 광원으로 사용되는 백색 LED는 청색 LED 칩 위에 녹색 및 적색 형광체를 코팅한 타입이다4. 대표적인 발광재료인 형광체는 외부에너지를 흡수해 가시광선으로 변환하는데, 백색 LED 속 적록 형광체는 청색 광자를 흡수한 후 이를 장파장의 녹색 혹은 적색 광자로 변환해 백색광을 구현한다. 형광체의 특성 상 발광 스펙트럼이 넓은 파장 대에 걸쳐서 형성되기 때문에 액정 패널의 컬러 필터를 통과하더라도 녹색과 적색 부화소의 발광 스펙트럼은 비교적 폭이 넓다. 디스플레이가 구현하는 삼원색 빛에 대해 색 순도color purity를 정의할 수 있는데, 가장 순도가 높은 빛은 레이저 광원과 같은 단색광의 빛이다. [그림 1]에 대한 설명에서도 언급했지만 색 순도가 높은 삼원색 빛을 섞으면 디스플레이가 구현할 수 있는 색상의 영역인 색역이 매우 커진다. 단색광에 비해 형광체의 발광 스펙트럼은 넓은 파장에 걸쳐 있어 색 순도가 떨어지고 이에 따라 LCD가 구현할 수 있는 색역도 줄어든다. 선명한 색상을 화면에 구현하는 능력이 제한적이란 얘기다.

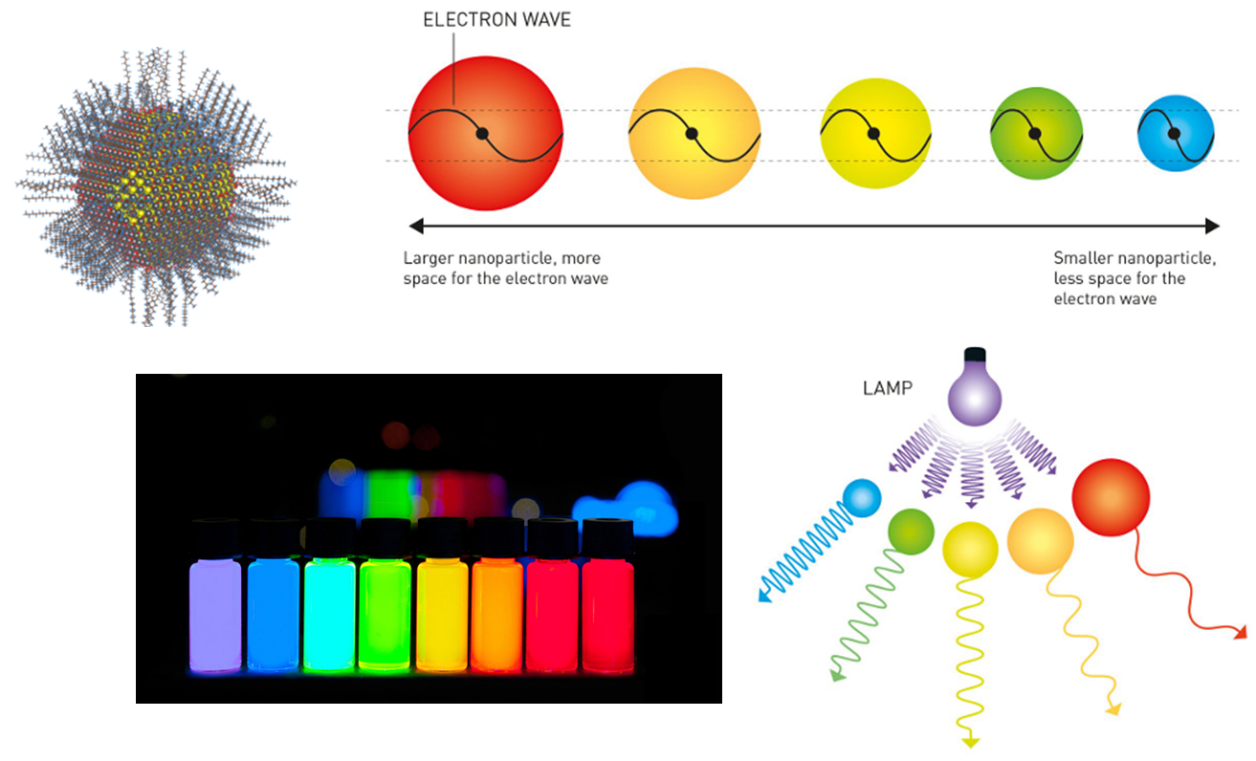

OLED는 유기 분자의 에너지 준위에 의해 결정되는 발광 스펙트럼의 형상이 상대적으로 날카로워 높은 색 순도의 삼원색이 형성된다. 그래서 LCD에 비해 구현할 수 있는 색상의 범위가 현저히 넓다는 점이 OLED의 주된 강점으로 부각됐다5. 결국 LCD의 색역을 확장하기 위해선 OLED의 발광 스펙트럼과 비슷하게 폭이 좁은 스펙트럼을 가진 삼원색을 구현해야 한다. 이 대목에서 양자점(quantum dot)이라 불리는 나노 반도체 소재가 중요한 역할을 한다6. 2023년 노벨화학상 수상자들의 연구 성과로도 주목을 받았던 양자점은 크기에 따라 발광 색이 달라지는 특징을 갖는다. [그림 5]는 스웨덴 왕립 과학원이 2023년 노벨화학상을 소개한 자료 및 위키피디아의 양자점 페이지에서 가져온 그림이다. 동일한 성분으로 합성한 양자점이더라도 양자점의 크기를 바꾸면 발광색이 달라지는 모습을 보여준다.

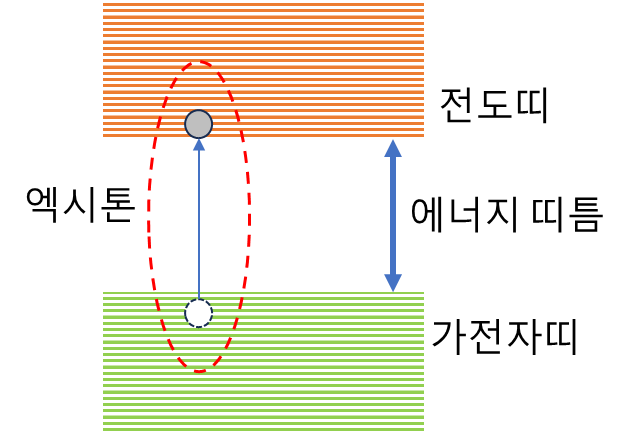

수소와 같은 개별 원자가 불연속적인 에너지 준위를 갖고 있다면 아보가드로수 정도로 많은 원자가 규칙적으로 배치된 결정에선 에너지 준위 사이의 간격이 매우 줄어들며 거의 연속적인 분포를 가진 에너지 띠energy band 구조가 형성된다. 전자들이 에너지 준위를 가득 채우고 있는 에너지 띠가 가전자띠valence band이고 전자들이 채울 수 있으나 보통의 조건에서는 거의 비어 있는 에너지 준위로 구성된 전도띠conduction band가 에너지 띠틈bandgap을 사이에 두고 위에 배치된다. [그림 6]처럼 외부 에너지를 받아 가전자띠의 전자 하나가 전도띠로 올라가면 가전자띠에는 (+)의 극성을 띠는 정공hole이, 전도띠에는 (-) 전하의 전자가 자리잡는다. 이들 사이에 작용하는 전기력에 의해 전자-정공의 결합 상태가 형성되는데 이를 엑시톤exciton이라 부른다. 양자점처럼 작은 물질은 양자점의 크기와 엑시톤의 크기가 엇비슷하고, 양자점의 크기가 줄어들수록 소위 양자 구속 효과가 커지며 양자점의 에너지 띠틈이 증가한다. 이로 인해 양자점의 크기가 줄어들면 엑시톤의 소멸로 발생하는 광자의 에너지가 증가하고 파장은 감소한다. 중요한 점은 양자점의 화학적 조성이 동일하더라도 크기를 조절해 발광색을 바꿀 수 있다는 점이다.

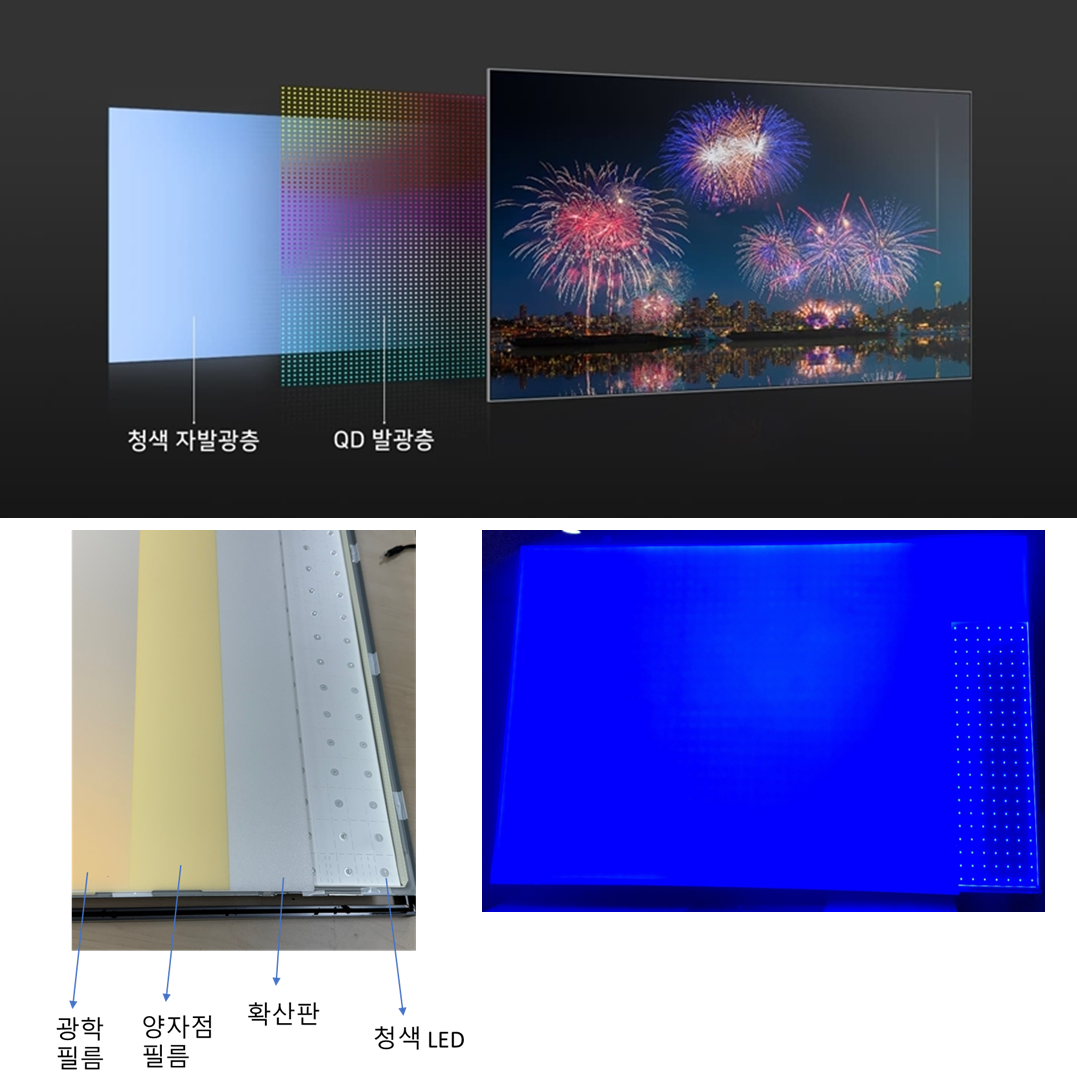

양자점의 영어명에서 Q를 가져와 LED 앞에 붙인 명칭인 QLED 디스플레이란 단어는 바로 양자점이 백라이트에 적용된 LCD 디스플레이란 의미다. 열적 안정성이 상대적으로 높은 형광체는 여기광에 해당하는 청색 LED 위에 직접 코팅하는데 비해 양자점은 보통 필름 형태로 가공되어 활용된다. 청색 LED 위에 양자점을 직접 코팅할 경우 LED의 높은 온도로 인해 양자점의 열화가 쉽게 일어나기 때문이다. 따라서 원격remote 형태의 필름으로 가공해 백라이트에 포함시킨다. [그림 7]은 65인치 QLED TV에 포함된 백라이트를 분해한 모습을 보여준다. 청색 LED가 배열되어 있고 그 위에 확산판과 양자점 필름, 다양한 기능성 광학 필름이 순차적으로 올라간다. 양자점 백라이트의 발광 스펙트럼은 [그림 8]의 오른쪽에 제시되어 있다. 적록 형광체를 사용한 백색 LED 백라이트에서 방출된 왼쪽의 백색광 스펙트럼에 비해 적록 양자점 필름이 포함된 백라이트의 백색광 스펙트럼은 훨씬 폭이 좁은 세 개의 날카로운 피크로 구성되어 있다. 이들이 LCD 패널의 컬러 필터로 분리되면 색 순도가 높은 삼원색 빛이 만들어진다. 이번엔 [그림 9]에 제시된 OLED와 QLED의 스펙트럼을 비교해 보자. 세세한 형상은 다르더라도 전체적으로 삼지창 형태의 세 피크로 구성되어 있어 양쪽 모두 삼원색의 순도가 높다는 공통점을 갖는다. 자세히 보면 양자점이 만든 발광 스펙트럼의 폭이 조금 더 좁아 색 순도가 OLED에 비해 다소 더 높을 것으로 예상된다. 결국 LCD는 OLED의 화려한 색상에 대적할 무기로 양자점이라는 나노 반도체를 선택해 나름 선방한 셈이다.

그런데 양자점 필름이 포함된 QLED TV에 적응형 디밍 기술을 활용할 수 있을까? 당연히 가능하다. [그림 7]에 사진으로 포함된 65인치 QLED TV 제품의 원래 상품명은 mini-LED TV였다. 앞에서 mini-LED TV는 적응형 디밍 기술이 적용된 LCD TV라 소개한 바 있다. 즉 후면에 격자 구조로 배치된 청색 LED를 영상신호에 맞춰 개별적으로 구동해 밝기를 조절하고 이 빛이 양자점 필름을 통과하며 백색광으로 변한 후 액정 패널에 입사되는 구조를 갖는다. 따라서 적응형 디밍으로 명암비를 높인 mini-LED TV를 구매할 때는 일반 백색 LED가 사용된 것인지 아니면 청색 LED에 양자점 필름이 사용된 모델인지 확인해 볼 필요가 있다. 후자의 경우 명암비와 색상 특성 모두 일반 LCD에 비해 개선된 제품인 셈이다.

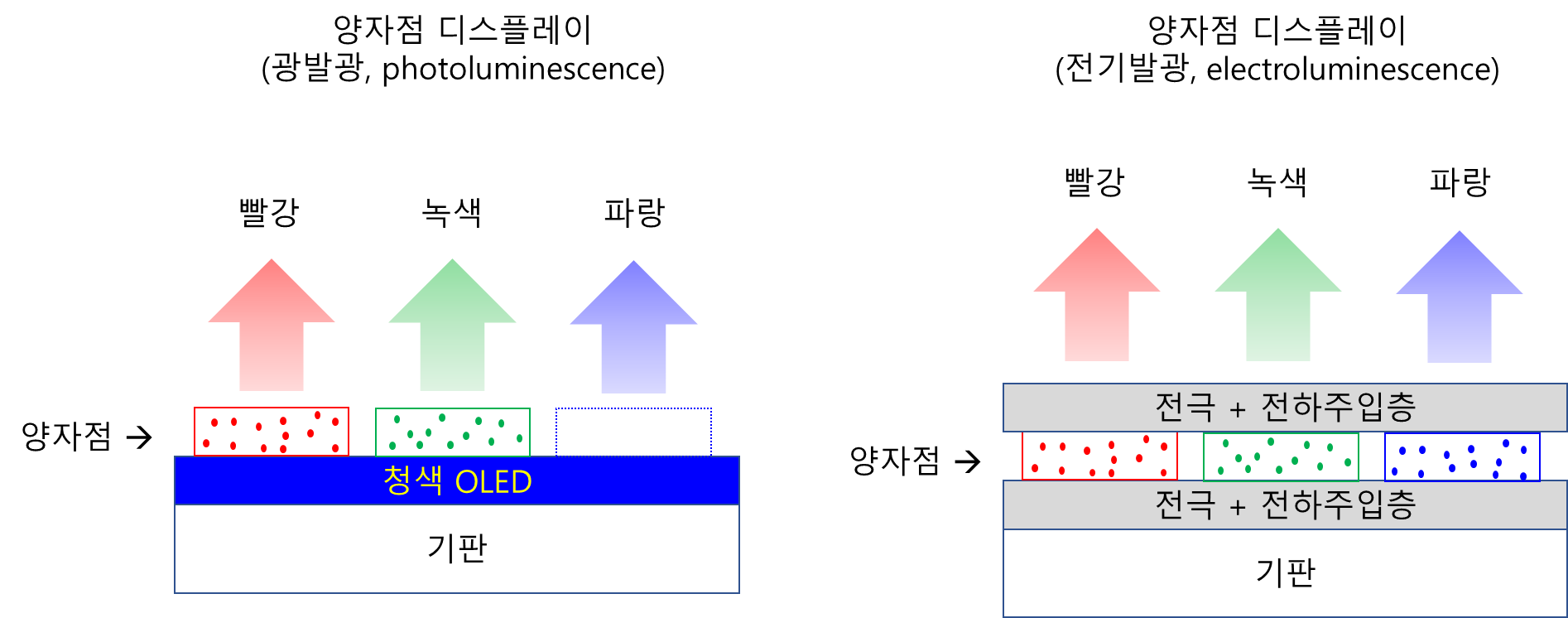

마지막으로 양자점이 포함된 다른 유형의 디스플레이를 소개한다. 소위 QD-OLED라 부르는 최신 기술이다. QD는 양자점을 의미하고 OLED는 유기발광다이오드의 약자니, 양자점과 OLED 기술을 결합한 디스플레이라 짐작이 될 법하다. [그림 10]의 왼쪽에 제시된 개략적인 단면도를 보면, 우선 후면에 청색광을 만드는 청색 OLED가 형성되고 화소에 양자점이 들어간다. 정확히는 RGB 부화소 중 R 부화소에는 적색 양자점이, G 부화소에는 녹색 양자점이 들어가고 B 부화소에는 양자점이 포함되지 않아 청색 OLED의 빛이 그대로 빠져나갈 수 있다. 이 디자인에서 화소 속 양자점은 QLED와 마찬가지로 청색광을 흡수해 장파장의 적색 혹은 녹색 빛으로 변환하는 광 발광photoluminescence 원리로 발광한다. 그런데 RG 부화소에서 청색 OLED가 보낸 빛이 100% 적색 혹은 녹색광으로 변환되지 않을 수도 있고 외부 조명광에 의해 이들 양자점이 여기되어 TV를 켜지 않아도 화면이 희미하게 빛날 수 있다. 이를 방지하고 양자점 방출광의 색 순도를 높게 유지하기 위해 – 그림에선 보이지 않지만 – 보통 각 부화소 위에 해당 색상의 컬러 필터를 추가로 적층한다. 이 컬러 필터는 양자점에서 바뀌지 않고 새어나오는 청색 OLED의 빛을 흡수함과 동시에 외부 조명광에 의한 영향도 차단한다.

화소 단위로 양자점이 적용되는 사례로는 QD-OLED가 최초이지만 이 기술이 광 발광을 넘어 전기 발광electroluminescence형 디스플레이로 넘어가는 과도기의 기술에 해당될지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같다. 여러 기업이 [그림 10]의 오른쪽에 제시된, 세 부화소에 RGB 양자점이 각각 적용된 완벽한 전기 발광형 양자점 디스플레이의 상용화를 위해 활발히 연구하고 있다. 이 경우 전자와 정공이 전류의 형태로 주입된 후 양자점에서 만나 빛으로 변환된다. 별도의 여기광을 추가할 필요 없이 양자점으로 자체 발광을 하는 자발광 디스플레이라 원리적으로는 단순하지만 전자와 정공을 효과적으로 주입하고 양자점에서 만나게 하기 위해 복잡한 기능성 박막들이 포함되어야 하고 아직 해결해야 할 여러 기술적 난제들이 남아 있어서 상용화까지는 시간이 더 소요될 것 같다.

글을 마치며

이상으로 OLED의 약진에 영향을 받은 LCD 진영의 기술적 반격에 대해 명암비와 색상을 중심으로 설명했다. 요약하자면, 액정 패널이 들어간 LCD는 백라이트의 종류에 따라 여러가지 호칭으로 분류된다. 일반 백색 LED를 광원으로 하는 백라이트가 적용되는 LCD TV는 LED TV로, 청색 LED에 양자점 필름이 포함된 백라이트가 적용되어 색역이 개선된 LCD TV는 QLED TV로, 그리고 백라이트 내 LED를 디밍 영역별로 분할 구동해 명암비를 높인 경우는 mini-LED TV로 호칭이 분화되어 왔다. 물론 이런 기술들은 TV에만 적용되지는 않는다. 모니터, 노트북, 태블릿도 비슷한 방식으로 분류가 가능하다. 마지막으로, RG 양자점을 부화소에 넣고 후면에 청색 OLED를 배치하면 QD-OLED가 된다. 독자 여러분은 이제 가전 매장을 방문할 때 적어도 TV의 명칭에 따른 구조나 구동 방식의 차이에 대해선 어느 정도 이해가 되리라 판단된다.

그런데… 영화를 정말 좋아하는 사람은 어떤 디스플레이를 골라야 할까? 혹은, 거실에 놓고 드라마나 뉴스를 주로 보는 사람은 어떤 종류의 TV를 선택하는 게 좋을까? 사람마다 취향이 다르고 다양하기 때문에 모두를 만족시키는 완벽한 기준을 제시하기는 힘들 것이다. 그래도 이번 글을 통해 대략적인 방향에 대해서 감을 가지게 된 독자들도 생겼을 것 같다. 필자의 집에서 5년 간 함께 해 온 TV는 일반 백색 LED가 백라이트에 들어 있는 LED TV다. 가족들과 같이 뉴스나 드라마, 영화 등을 볼 때 큰 불편함이 없고 만족도도 높다. 단, 조명을 끈 후 어두운 장면이 자주 등장하는 영화를 볼 때는 컴컴한 배경에서 희뿌연 빛이 새어 나와 몰입감을 다소 떨어뜨린다. 그래서 영화 매니아들에게는 명암비가 높은 mini-LED, 그 중에서도 양자점 필름이 포함되어 색역이 넓어진 mini-LED 디스플레이가 적당할 것 같다. 그런데 화소의 밝기를 하나씩 조정해 영상의 디테일을 정확히 표현하는 화소 디밍형 TV에 대한 궁금증이 생기는 경우는? 그땐 OLED TV를 선택해야 한다. 이것이 다음 글의 주제를 이룬다. 다음 글에서는 OLED TV를 포함해 롤러블, 폴더블, 그리고 투명 OLED 디스플레이까지 포함해 OLED가 진격해 나가는 최근 모습을 생생히 살펴볼 예정이다.