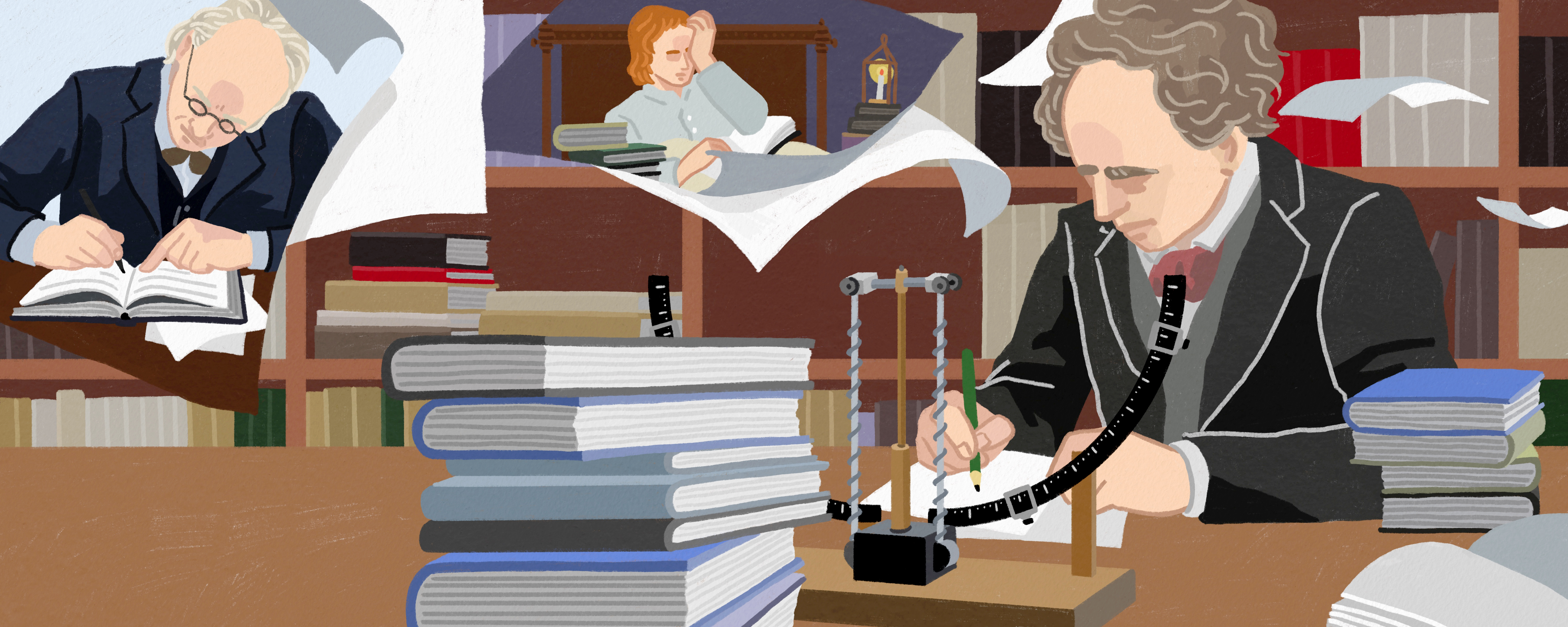

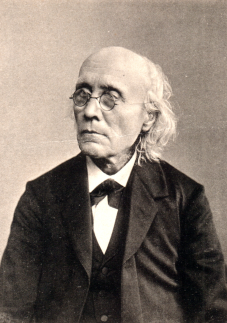

하나의 학문의 기원이나 그와 관련된 학자가 혹은 학자들이 누군지 궁금해하는 일은 인간이 가지는 자연스러운 호기심의 발로일 수 있지만, 이러한 질문에 대한 답은 보통 명확하지 않은 경우가 대부분이다. 그런데 심리학이라는 학문은 그 시작이 실험심리학이다보니, 실험실을 처음 개설한 사람과 시점, 그리고 장소가 아주 명확하다. 대학에서 심리학 개론을 수강하였거나, 심리학에 관심이 조금이라도 있는 사람이라면 빌헬름 분트Willhelm Wundt라는 이름을 들어봤을 것인데, 바로 분트가 1879년 독일 라이프치히 대학에서 심리학 실험실을 처음으로 연 학자이다. 맞다, 독자 여러분들이 생각하시는 심리학 전공 대학원 과정을 운영하는 그 실험실이다. 그래서 많은 심리학 교재에서는 분트를 심리학의 아버지로, 1879년을 심리학이 처음 시작된 해로 명시하고 있다. 이러한 접근은 명확하다는 장점은 있지만, 심리학이라는, 특히 실험심리학이라는 학문의 태동에 영향을 미친 수많은 주체들의 역할을 암묵적으로라도 평가절하할 수 있다는 잠재적 위험도 함께 지니게 된다. 이러한 위험에 맞서기 위해 이 글에서는 분트가 심리학 실험실을 개설하기 전에 실험심리학의 시작에 결정적 역할을 담당했던 물리학자들 중 (필자의 개인적인 견해로) 가장 흥미로운 인물인 구스타프 테오도르 페히너Gustav Theodor Fechner, 1801-1887의 실험심리학자로서의 업적과 삶을 들여다 볼 것이다.

장년의 페히너, 정신물리학을 창시하다

페히너는 당대의 여느 물리학자들과는 달리 두 개의 타협할 수 없는 마음을 동시에 가지고 있던 독특한 인물이었다. 온 우주 만물 하나하나는 마음과 정신을 가지고 있고, 눈에 보이는 것만으로는 우주의 본질을 이해할 수 없으며, 정신을 볼 수 있어야만 삼라만상에 대한 본질적이고 궁극적인 이해가 가능하다고 믿었던 범심론panpsychism자인 동시에, 객관적이고 정확한 관찰과 측정을 무엇보다도 중요하게 생각했던 실험물리학자였다. 그래서 늘 눈에 보이지 않는 정신을 객관적으로 측정하고 싶어했다. 그러던 어느 날, 정확히 1850년 10월 22일1 한 생각이 불현 듯 페히너의 머릿속을 강타했다. 인간의 지각 경험을 정확하게 측정해낼 수 있다면 마치 물리 세계를 살피듯 정신 세계를 탐구할 수 있다는 생각이 든 것이다. 즉 외부 세계의 자극이 인간에게 경험될 때, 지각 그 자체를 측정하는 것은 불가능하지만, 자극의 변화와 지각의 변화 사이에 일종의 수학적 관계를 알아낼 수 있다는 것이다. 그저 더 밝은 빛이 있으면 더 밝게 보인다는 일화적 경험을 넘어서, 자극과 지각 둘 사이의 관계에 관한 엄밀한 함수를 찾고자 했고, 페히너는 이를 통해 정신 세계와 물리 세계의 본질을 통합적으로 이해할 수 있을 것이라고 믿었다.

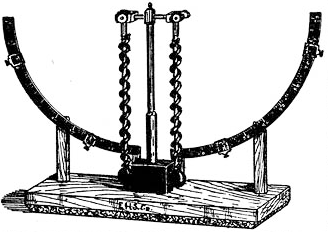

안타깝게도 페히너의 이러한 궁극적인 비전은 당시에나 지금에나 달성되었다고 보기 어렵다. 하지만 이러한 생각에 기초한 엄밀하면서도 방대한 실험은 결국 외부 자극의 물리적 변화에 따른 인간의 주관적 지각 경험의 변화를 수학적으로 보여주는데 성공하였다. 이 과정을 조금만 더 자세히 생각해보자. 앞서 기술한대로 우리는 지각 경험 그 자체를 측정하는 것은 어렵다. 하지만 자극의 변화에 따른 지각 경험의 차이가 있는지는 측정할 수 있다. 이러한 지각 경험의 최소가지차最小可知差, just noticeable difference 측정을 통해 이를 일으키는 외부 자극의 변화량을 결정할 수 있게 된다. 예를 들어 아이의 손 안에 100개의 사탕이 있을 때, 형이 거기서 몰래 한 개를 가져가면 아이는 무게의 차이를 지각하지 못하지만, 형이 두 개를 가져가 먹는다면 그 차이를 지각하여 울거나 형에게 크게 화를 낼 수 있다. 이 때 100개의 사탕 중 2개가 지각 경험의 차이를 느끼는 최소한의 자극이 된다. 일련의 실험을 통해 페히너는 자극의 변화를 지각하는 것은 이미 존재하는 자극의 강도에 비례한다는 것을 알아냈다. 즉, 기존 자극이 \(S_1\) 이고, 이 자극으로부터 차이를 지각할 수 있는 최소한의 자극 크기를 \(S_2\) 라고 할 때 자극의 변화량을 기존 자극으로 나눈 값이 일정하다는 것이다. 100개의 사탕에서 두 개가 없어져서 시무룩해진다면, 200개의 사탕에서는 4개가 없어져야만 시무룩해지는 것이다. 이를 수학적으로 간단히 나타내면 \(K=S_2-S_1/S_1\) 이며, 여기서 \(K\) 를 베버 상수Weber constant라 하며, 이 값은 감각에 따라 달라진다. 페히너는 베버 상수로부터 베버 대비Weber contrast를 만들었는데, 이를 수식화하면 \(dp=K☓dS/S\) 이다. 이 식을 적분하여 정리하면 \(P=KlogS+C\) 라는 식이 나온다. 즉 지각 경험의 강도(\(P\))는 자극의 강도 변화(\(S\))를 로그화하여 일정 상수를 곱한 값에 비례한다는 베버-페히너 법칙Weber-Fechner’s Law이 도출된다. 이 법칙을 정말로 단순히 말하면 물리적 자극의 강도가 100배 증가하면 지각 경험의 강도는 2배 증가하는 것이다. 이 법칙은 상당히 다양한 분야에 적용될 수 있다. 별의 실제 물리적 밝기와 겉보기 등급 사이의 관계나, 소리의 물리적 크기 변화와 지각된 변화 사이의 관계도 베버-페히너 법칙으로 설명할 수 있다2. 여담이지만 이 법칙의 이름과 관련하여 언급할 것이 있다. 페히너는 이 법칙을 발견할 때 라이프치히 대학에서 자신에게 생리학을 가르쳐 주었던 베버로부터 어떤 도움도 받지 않았다. 하지만 베버도 이와 유사한 연구를 통해 페히너보다 먼저 자극의 강도와 지각의 강도 사이의 관계를 밝힌 논문을 출판하였고, 페히너는 자신이 발견한 공을 베버에게 돌리며 자신의 발견을 베버의 법칙으로 명명하였다. 하지만 후대 학자들은 이 법칙의 발견에 페히너의 역할이 중요했다는 것을 인정하여 이름을 다시 페히너의 법칙으로 바꿨으나, 현재는 타협점으로 이 법칙을 부를 때 둘의 이름이 모두 들어가도록 하였다.

1850년 10월 22일, 문제의 통찰이 생겨났던 그 날 이래로 페히너는 이 법칙을 증명하기 위해 수많은 실험을 거듭했고, 물리적 세계와 심리적 세계의 관계를 수학적으로 알아내는 학문 영역을 개척하며 이를 정신물리학psychophysics이라 명명하였다. 그리고 1860년 자신의 연구 결과를 집대성한 『정신물리학의 원리Elements of Psychophysics』를 출판했다. 이 책은 출판되자마자 큰 반향을 불러 일으켰고, 기존의 물리주의materialism에서 연구의 대상조차 되지 못했던 지각 경험이라는 주제를 실험과 수학이라는 도구로 파헤친 역작임에 틀림없다. 또한 이 책의 출판을 계기로 측정measurement은 심리학의 중심 연구 방법론의 지위에 단번에 오르게 되었다. 특히 정신물리학 연구를 수행하기 위해 페히너가 정리하고 새롭게 고안한 정교한 심리 측정 방법론 세 가지, 즉 한계법, 조정법, 항상자극법은 당시에도 획기적인 연구방법이었을 뿐만 아니라 그 때로부터 160년 이상이 흐른 2025년 현재에도 전 세계의 지각 심리학 연구실에서 사용하는 표준적인 연구 방법론으로 굳건히 자리하고 있다.

그러면 『정신물리학의 원리』에서 소개하였던 이 세 가지 측정 방법에 관하여 조금만 더 자세히 이야기해보자. 먼저 한계법은 주로 절대 역치를 측정하기 위한 방법으로 많이 사용하는데, 특정 강도의 자극부터 단계적으로 자극의 강도를 낮추거나 높여서 자극의 탐지 여부가 변하는 강도를 추정할 수 있다. 예를 들어 연구 대상자에게 충분히 지각할만한 강도(예를 들어, 110)를 갖는 빛을 주고, 그 빛을 보았냐고 묻는다. 그러면 대상자는 “네”라고 대답하고, 이 강도를 한 단계씩 낮춘다. 그러면서 언제 대답이 “아니오”로 바뀌는지를 측정한다. 예를 들어 102에서 “아니오”라는 대답이 나왔다고 하자. 그러면 두 번째 블록에서는 92정도의 강도를 갖는 빛을 제시한다. 그러면 대상자는 빛을 보지 못했다고 대답할 것이다. 그러면 한 단계씩 빛의 강도를 올려서 제시하고, 대상자의 응답이 “아니오”에서 “예”로 변하는 시점이 언제인지 측정한다. 이렇게 자극의 강도를 단계적으로 올리거나 내리는 절차를 반복해서 시행하고, 대답이 변하는 위치가 어떤 강도인지를 알아보는 방법이 바로 한계법이다. 조정법은 한계법과 유사하지만, 자극의 변화가 계단식이 아니라, 연속적으로 일어난다는 점이 특징적이다. 즉 어떤 기준 자극으로부터 연속적으로 강도를 높이거나 줄이면서 자극이 겨우 탐지되거나 사라지는 지점을 구한다. 역시 반복적으로 시행하여 절대 역치를 추정할 수 있다. 마지막으로 항상자극법은 대략 10개 이내의 구분된 자극을 자극의 크기 순이 아니라, 무작위로 제시하되, 하나의 자극을 여러 번 반복하여 제시한다. 예를 들어 88, 93, 98, 103, 108, 113의 강도를 갖는 빛을 연구 대상자에게 제시하면서 빛이 있었는지를 물어본다. 88의 강도를 갖는 자극은 “네”라는 대답이 전혀 나오지 않을 것이고, 113의 강도를 갖는 자극은 100% “네”라는 대답이 나올 것이다. 그리고 그 사이 자극에 대한 “네”의 비율은 0과 100 사이에 있을 것이다. 이 때 항상자극법에서는 탐지 가능한 자극의 최소한의 크기, 즉 역치를 시행의 50%에서 정답이 나오는 지점으로 삼는다. 항상자극법은 반복의 반복을 거듭하기 때문에 이를 통해 역치를 구하기 위해서는 상당히 오랜 시간과 노력이 필요하다. 정신 과정을 물리적으로 측정해낸다는 도전적인 과업을 완수하고 싶었던 페히너에게 이러한 노력은 꼭 필요한 것이었을 듯 하다. 그리고 이러한 엄밀한 측정의 중요성은 실험심리학뿐만 아니라 과학 영역 전반에서 지금도 여전히 강조되는 것이기도 하다.

이러한 혁신적인 연구업적이 담긴 『정신물리학의 원리』를 출판할 당시 페히너의 나이가 59세라는 점을 감안하면 이 책의 출판에 한 번 더 놀라지 않을 수 없다. 도대체 페히너는 어떻게 이러한 혁신적인 연구를 그렇게 늦은 나이에 시작하여 완성할 수 있었을까? 그의 삶을 조금만 더 통시적으로 살펴보며 그 실마리를 풀어보자.

질곡으로 점철된 개인사를 관통한 불굴의 의지

인류에게 학문적으로 큰 유산을 남긴 사람들의 삶을 들여다 보는 일만큼 흥미로운 일도 없다. 특히 그 사람의 인생이 롤러코스터 같았다면 더할 나위가 없다. 아마도 페히너의 삶만큼 질곡으로 점철된 경우가 얼마나 될까? 특히 학계에서 이처럼 훌륭한 업적을 남긴 사람이 말이다. 과학에 관심이 많은 목사3의 아들로 태어나 어렸을 때부터 남다른 학업 능력을 보여 의대에 진학하였으나, 학위를 받은 후에는 물리학과 수학에 관심을 갖게 되어 임상의로서의 삶이 아닌 연구자로서의 삶을 선택한 것은 여느 과학자들과 다르지 않다. 하지만 그의 어린 시절은 가난에 찌든 삶이었다. 아버지가 다섯 명의 자녀를 둔 채로 페히너가 다섯 살 때 돌아가셨기 때문이다. 가난 속에서도 페히너는 학업에 있어서는 타의 추종을 불허했다. 15살이 되자 더이상 김나지움에서 배울 것이 없었지만, 너무 어린 나이 때문에 대학에 입학할 수 없었고, 16살이 돼서야 비로소 라이프치히 대학에 입학할 수 있었다. 의대에 입학하여 의학을 공부하였으나, 흥미를 느끼지 못하고 생리학과 수학에 더 많은 관심을 갖게 되었다. 22살에 이미 라이프치히 대학 의과대학에서 생리학을 가르치기 시작했으며, 1824년 물리학과의 루드비히 길버트Ludwig Gilbert 교수가 유명을 달리하게 되어 23세에 교수에 임용된다. 너무 어린 나이였기에 영년직 교수가 된 것은 그로부터 10년 후이다. 페히너는 소장 학자로서 자연철학에 심취하여 몇 권의 책을 출판하였으며, 전자공학에도 두각을 나타내며 옴의 법칙을 증명하는 실험에 성공하는 등 나름 학계에서 명성을 떨쳤지만, 문제는 지독한 가난이었다. 교수가 되었지만, 여전히 경제적인 궁핍함이 해결되지 못했고, 이를 벗어나기 위해 교수가 된 이후로도 닥치는대로 번역과 집필 작업에 몰두했다. 이 작업은 때로는 페히너의 학문적 관심사와는 전혀 관계가 없는 것이었는데, 심지어 식탁을 세팅하는 방법이나 고기를 써는 법에 관한 내용이 담긴 가사대백과와 같은 두꺼운 책까지도 번역해야만 했다(Beiser, 2024).

문제는 1839년 겨울에 터졌다. 페히너의 육체와 정신이 동시에 무너졌다. 건강이 좋지 않은 상황에서 반복적으로 수행했던 정신물리학 실험으로 눈이 나빠져서 빛을 보지 못하는 상황에 이르렀고, 심각한 두통과 불면증, 그리고 무기력증에 시달렸으며, 강박적인 사고의 흐름을 통제하지 못해서 어찌할 바를 모르기 일쑤였다. 특히 눈이 너무 나빠져서 어떤 빛도 볼 수 없었기에 눈을 뜰 수조차 없었고, 거의 실명하여 깜깜한 방에 홀로 가만히 누워 있기만 하는 지경에 이르렀다. 어떤 치료법도 효과가 없자, 동양 의학에 기반한 쑥뜸치료까지 해봤으나, 부작용으로 소화기능이 망가져서 먹을 수 조차 없게 되었다. 그야말로 사면초가가 따로 없었다. 이 질병은 무려 약 4년간 지속되었으나, 페히너는 희망의 끈을 놓지 않았다. 어떤 의학적 치료도 효과가 있지 않았지만, 페히너가 지닌 불굴의 의지력은 마침내 그로 하여금 다시 세상을 대면할 수 있게 만들어 주었다. 정신과 육체가 회복된 페히너는 그 뒤 연구를 계속하여 정신물리학의 태두가 되었을 뿐만 아니라 기독교와 토속 신앙을 결합한 범심론에 기반하여 온 우주의 생명체에는 정신이 있다는 자신만의 독특한 종교철학적 세계관을 발전시켰다. 그리고 이러한 범심론적 사상을 물리적으로 증명하기 위해 애썼지만, 애석하게도 그 시도는 성공적이지 못하였다.

정신물리학자이자 공학자인 동시에 철학자이며 무엇보다도 실험심리학자인 구스타프 페히너4의 삶은 순탄하지 않았다. 적어도 젊은 시절까지도 지독한 가난으로 점철된 삶이었고, 이른 나이에 학문적 성취를 이루어냈으나, 생의 중반에 몇 년간 사경을 헤메는 경험까지도 하는 굴곡진 인생이었다. 하지만 이러한 롤러코스터를 불굴의 의지로 돌파한 사람이었다. 1850년 10월 22일 깨달음의 그 날 이후, 1860년 『정신물리학의 원리』를 출판하기까지 얼마나 많은 난관이 있었을까? 감히 추측하기로는 연구 과정에서 어려움이 닥쳤을 때 아마도 페히너는 자신이 병상에 누워 있던 그 때를 떠올렸는지도 모르겠다. 그 의지력을 바탕으로 50대에도 쉼없는 연구 열정을 불태울 수 있었고, 후대 심리학자들에게 대체 불가능한 영감을 준 유산을 물려줄 수 있지 않았을까? 페히너가 일하던 라이프치히 대학에서 심리학 실험실이 최초로 만들어진 것도 페히너의 영향력이라고 말한다면 너무 억지스런 해석이겠지만, 실험심리학의 시대를 연 분트조차도 페히너를 실험심리학의 아버지라고 불렀으며, 페히너의 장례식에서는 추도사까지도 직접 쓰고 낭독했을 정도면 라이프치히 대학에서 심리학이라는 학문의 탄생에 미친 페히너의 영향력을 무시하기는 어려운 듯 하다.

글을 마치며

이 글을 통해 실험심리학의 전신이라 할 수 있는 정신물리학의 태두, 구스타프 테오도르 페히너의 삶과 실험심리학적 관점에서 그의 업적을 살펴보았다. 심리학의 시대를 여는데 페히너만이 결정적 역할을 한 것은 당연히 아니지만, 그의 영향력을 빼고 실험심리학을 논하는 것 역시도 어불성설이다. 하지만 페히너를 정신물리학자 혹은 실험심리학자로만 보는 것은 상당히 경계해야할 관점이다. 이 글의 범위와 지면의 한계로 자세히 설명하긴 어렵지만, 이 글 이곳저곳으로부터 추측할 수 있듯이, 페히너는 범심론에 기반하여 우주의 본질과 원리를 탐구하고자했던, 영혼을 객관적으로 측정할 수 있다고 죽기 직전까지도 믿었던 철학자이다. 비록 그의 원대한 꿈은 미완으로 끝났고, 당대 주류 심리학계에서는 그의 이러한 사상이 받아들여지지 않았지만(Meischner-Metge, 2010), 철학자로서의 페히너가 정신물리학자로서의 페히너에게 미친 영향이 심대하다는 것은 분명했을 것이다. 이 글을 통해 구스타프 페히너의 삶이 조금이나마 통합적으로 이해되기를 바라며 이만 줄인다.

참고문헌

그리고 더 읽을거리...

- Beiser, F. C., "Gustav Theodor Fechner", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL =https://plato.stanford.edu/archives/sum2024/entries/fechner/.

- Heidelberger, M. (2004). Nature from within: Gustav Theodor Fechner and his psychophysical worldview. University of Pittsburgh Press.

- Hunt, M. (2007). The story of psychology. Anchor.

- Meischner-Metge, A. (2010). Gustav Theodor Fechner: Life and work in the mirror of his diary. History of Psychology, 13(4), 411-423.

- Stahnisch, F. W. (2015). Objectifying “Pain” in the Modern Neurosciences: A Historical Account of the Visualization Technologies Used in the Development of an “Algesiogenic Pathology”, 1850 to 2000. Brain Sciences, 5(4), 521-545. https://doi.org/10.3390/brainsci5040521