자석은 아이들도 가지고 노는 아주 친숙한 물질이지만, 곰곰이 생각해보면 참 신비로운 물질이다. 우리는 자석을 직접 만질 수 있고 자기력이라는 힘을 눈으로 목격할 수도 있다. 물론 중력도 힘을 주고 전기력도 힘을 주지만, 눈앞에서 사과 두 개가 찰싹 달라붙거나 전깃줄이 우리를 밀어내지는 않는다. 자석을 이용해 접촉 없이 무거운 물체를 띄우거나 옮기는 동영상을 보고 있노라면, 마술을 보는 것 같다. 단지 자석만으로 개구리도 둥둥 띄운다! (유튜브에서 “magnetic levitation”을 검색해보기 바란다.)

누구에게는 마법같고 누구에게는 아이들 장난감 같은 자석은 이미 우리의 생활 속으로 깊숙이 들어와 있다. 아침에 일어나서 냉장고 문을 비몽사몽 열고 다시 닫을 수 있는 이유도, 자동차로 직장에 갈 수 있는 이유도, 교통카드를 단말기에 대기만 하면 자동으로 요금이 인출되는 이유도, 컴퓨터 앞에 앉아서 작업한 데이터를 저장할 수 있는 이유도 바로 자석 덕분이다. 어디 그뿐인가? 전기를 만들어내는 발전기에도 자석이 반드시 필요하니 만약 자석이 없다면 우리의 일상생활은 불가능할 것이다. 이렇게 우리 생활에서 떼려야 뗄 수 없는 자석은 도대체 어떻게 발견되고 발전되어 온 것일까?

자석의 기원

지금 우리가 쓰는 강한 자석은 모두 인공적으로 만들어진 것이지만, 자연에 저절로 존재하는 자석도 있다. 그런 자석을 자철석Magnetite, Fe3O4이라고 하는데 철이 자연적으로 산화되어서 만들어진 물질이다. 고대 그리스의 한 목동이 쇠지팡이를 들고 양을 치러 다니다가 바위에 지팡이가 붙는 현상을 발견했다고 한다. 그 바위가 바로 자철석이었는데 그리스의 마그네시아Magnesia 지역에 유독 자철석이 많아서 자석을 “magnet”이라고 불렀다는 설이 있다.

인류가 자석을 본격적으로 이용하게 된 계기는 나침반의 발명이었다. 지구가 둥글다는 사실도 모르던 시절 배를 타고 망망대해로 나갔을 때, 다시 출발지로 돌아오기 위해서는 내가 어디로 가고 있는지 그 방향을 정확히 알아야 했다. 밝을 때는 하늘에 떠 있는 해, 달, 별의 위치를 보고 방향을 알 수 있었지만, 구름이 두텁거나 비바람이 몰아칠때면 방향을 잃어버리기 쉬웠다. 이런 상황을 해결해준 것이 나침반이었다. 나침반의 N극은 항상 북쪽을 가리켰기 때문에 이제는 먼 바다를 항해하는 것도 문제 없었다.

그런데 왜 나침반의 N극은 항상 북쪽을 가리키는 걸까? 이 질문에 대답한 사람이 바로 윌리엄 길버트William Gilbert, 1544-1603다. 길버트는 1600년 그의 저서 『DE MAGNETE』에서 나침반의 N극이 항상 북쪽을 가리키는 이유는 지구 자체가 자석이고, 나침반에 힘을 가하기 때문이라고 설명했다. 그럼 지구는 왜 자석일까? 지구 자기장의 근원에 대한 연구는 현재 진행형이다. 최근에도 지구의 특정 지점의 자기장이 바뀌고 있다는 연구보고가 뉴스를 통해 심심치 않게 들려온다.

전자기 혁명

‘더 강한 자석 만들기’와 ‘더 정교한 나침반 만들기’에 치중하던 자석 연구는 1800년대에 들어서면서 전혀 예상치 못한 발견을 통해 새로운 국면을 맞이한다. 1820년 4월 21일 저녁, 덴마크 물리학자 외르스테드Hans Christian Oersted, 1777–1851는 코펜하겐 대학에서 볼타 전지를 이용해 도선에 전류를 흘리는 실험을 강의하고 있었다. 그런데 이상하게도 전선 주변에 있던 나침반의 바늘이 움직였다. 전류가 자기장을 만들어내 나침반에 힘을 가한다는 의미였다. 지금은 중학생도 아는 외르스테드의 법칙을 발견한 순간이다. 이 법칙을 이용해 도선을 감아서 만든 자석이 바로 ‘솔레노이드’ 혹은 ‘전자석’ 이다.

외르스테드의 발견은 전혀 다르다고 생각했던 전기와 자기가 사실은 서로 얽혀 있음을 알려주었다. 전류를 흘려서 자석을 만들 수 있다는 사실을 깨닫게 된 것이다. “전기가 자기를 만들어낸다면, 자기도 전기를 만들어낼 것이다”라고 영국의 물리학자 마이클 페러데이Michael Faraday, 1791–1867는 생각했다. 아닌 게 아니라 전선 주위에서 자석을 움직이자 전선에 전류가 발생했다. 이것이 바로 전자기 유도 현상이다. 뒤를 이어 맥스웰James Clerk Maxwell, 1831-1879이 전기와 자기 현상을 통합한 전자기학 이론을 완성했다.

자석의 근원과 양자역학

맥스웰이 완성한 이론 덕분에 전자석의 원리는 정확히 밝혀졌지만, 자철석처럼 외부에서 전류를 흘리지 않았는데도 그 자체가 자석인 물질이 자기장을 발생하는 이유는 양자역학의 등장과 함께 알려지기 시작했다. 양자역학은 원자에 대한 관심에서 시작되었다. 원자의 구조가 너무도 궁금했던 과학자들은 스펙트럼을 이용하여 원자의 구조를 연구하기 시작했고, 원자에서 나오는 스펙트럼이 무지개처럼 연속적이지 않고 띄엄띄엄 특정 색깔에서만 한 줄의 선으로 나타난다는 사실(선 스펙트럼)을 발견했다. 이를 바탕으로 닐스 보어Niels Bohr, 1885-1962는 원자 내부에 전자electron가 연속적으로 분포해 있지 않고 특정 궤도를 돌고 있다는 사실을 깨닫고, 원자 가운데 원자핵이 있고 그 주위의 특정 궤도에 전자가 돌고 있는 형태의 원자 모델을 제안한다.

물리학자들은 보어 모델을 바탕으로 원자핵 주위를 돌고 있는 전자의 에너지를 계산해서 선 스펙트럼으로 측정된 실험값과 비교했다. 원자핵 주위를 돌고 있는 전자의 에너지는 전자가 원자핵에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지(쿨롱 에너지), 얼마나 빨리 돌고 있는지(각운동량) 등을 고려하면 계산할 수 있다. 계산 결과는 선 스펙트럼을 얼추 설명할 뿐 완벽하지는 못했다. 설명하지 못하는 부분은 바로 제만 효과Zeeman effect라는 현상이었다. 원자의 선 스펙트럼은 이상하게도 자기장을 가하면 몇 줄기로 분리되었다. 네덜란드의 물리학자 피터 제만Pieter Zeeman, 1865-1943이 처음 발견해서 제만 효과라고 부른다. 스펙트럼이 갈라진다는 것은 자기장에 의해서 전자의 에너지가 몇 개로 나뉘어 진다는 뜻이고, 원자 속 전자가 자기장에 반응하고 있다는 것, 즉 원자 자체가 외부 자기장에 영향을 받는 자석이라는 것이다.

[그림1]과 같은 상황을 생각해보자. 외르스테드는 전류가 자기장을 만든다는 걸 발견했다. 전류는 전자의 흐름이다. 만약 원자핵 주위를 돌고 있는 전자의 운동을 작은 전류라고 생각하면, 원자가 자석이 되고 원자에서 자기장이 발생한다는 게 이상할 것도 없다. 원자 자석이 외부 자기장과 어떻게 정렬하느냐에 따라서 원자의 에너지가 달라지는 것도 쉽게 이해된다. 원자 속에서 전자가 계속 움직이는 한 원자는 그 자체가 자석이 되는 것이다.

스핀의 등장

전자의 궤도운동(즉, 원형 전류 고리)에 의해 자기장이 생기고, 외부에서 자기장을 가하면 자기 에너지가 발생한다는 사실을 깨달은 물리학자들은 서둘러 원자의 선 스펙트럼을 설명하고자 시도하였다. 결과는 여전히 불만족스러웠다. 똑같은 궤도운동을 하는 전자의 스펙트럼에 자기장을 가하자 또 다시 두 갈래로 갈라지고 있었던 것이다. (이런 것을 “비정상 제만효과” 라고 한다.) 이건 또 무엇인가? 원자에서 자기장에 반응하는 것이 또 있다는 말인가? 왜 하필 두 갈래로 갈라지는 것인가?

1925년 크로니히Ralph Kronig, 1904-1995, 울렌벡George Eugene Uhlenbeck, 1900-1988, 호우트스미트Samuel Abraham Goudsmit, 1902-1978라는 세 명의 젊은 물리학자는 다소 서툴지만 재밌는 개념으로 이를 설명했다. “전자가 자전하면서 공전하고 있다.” 전자는 원자핵 주위를 공전하는 것뿐만 아니라, 스스로 자전도 하고 있다는 것이다. 전자는 전기를 띠고 있으므로 자전하면 그 축방향으로 자기장을 만들어낼 수 있고, 외부 자기장에 반응할 수 있다. 전자가 자전하게 되면 이때의 회전은 시계방향과 반시계방향 두 가지만 정의되므로, 스펙트럼이 두 갈래로 갈라지는 것도 설명할 수 있다.

이런 아이디어를 낸 젊은 물리학자들은 전자의 자전에 “스핀spin” 이란 이름을 붙였다. 전자의 스핀을 고전적인 회전으로 설명할 수 없다는 것은 이후에 밝혀졌지만, 이렇게 탄생한 스핀이라는 개념은 자석의 근원을 설명하는 핵심이 되었다. 자석을 파고 들어가면 원자가 나오고, 원자에 있는 전자는 공전(궤도운동)과 자전(스핀)을 하며 자기장을 발생시키고 있는 것이다. 따라서 자석의 N극과 S극의 방향은 전자의 회전축에 의해 결정된다.

전기나 자기나 모두 전자electron에서 나온다. 자기는 전자가 움직였을 때 나타나는 현상이다. 움직임이라는 것은 상대적인 현상이다. (우리는 정지해 있다고 철석같이 믿고 있지만, 화성에서 우리를 바라보면 우리는 여전히 움직이고 있다. 우리의 지구와 함께 말이다.) 그래서 자기라는 것은 흔히 전기의 상대론적 효과라고 일컫는다. 여기까지 생각하고 나서 돌아보면 원자 속의 전자가 참 고맙다. 쉬지 않고 돌아주니까 우리가 자석을 볼 수 있는 것이고, 자석을 연구하는 학자들이 존재한다. 전자가 움직여주지 않았다면 우리는 자석을 보기 위해 직접 어지럽게 돌아야 했을지도 모른다.

물질로서의 자석: 자성체

자성체는 자성을 띠는 물질이다. 원자 하나 수준에서 자석의 근원을 이해했으니 자성체도 쉽게 이해할 수 있을 것 같지만 안타깝게도 그렇지 않다. 물질이라는 것은 원자들이 모여서 이루어지는데 헤겔의 ‘양질전환’처럼 원자도 “모이면 달라지기” 때문이다. 사람이 사는 세상과 마찬가지로 물질 역시 원자 하나가 있을 때와 그러한 원자들이 많이 모여 있을 때 나타나는 성질이 다르다. 바로 원자들끼리 “상호작용”하기 때문이다.

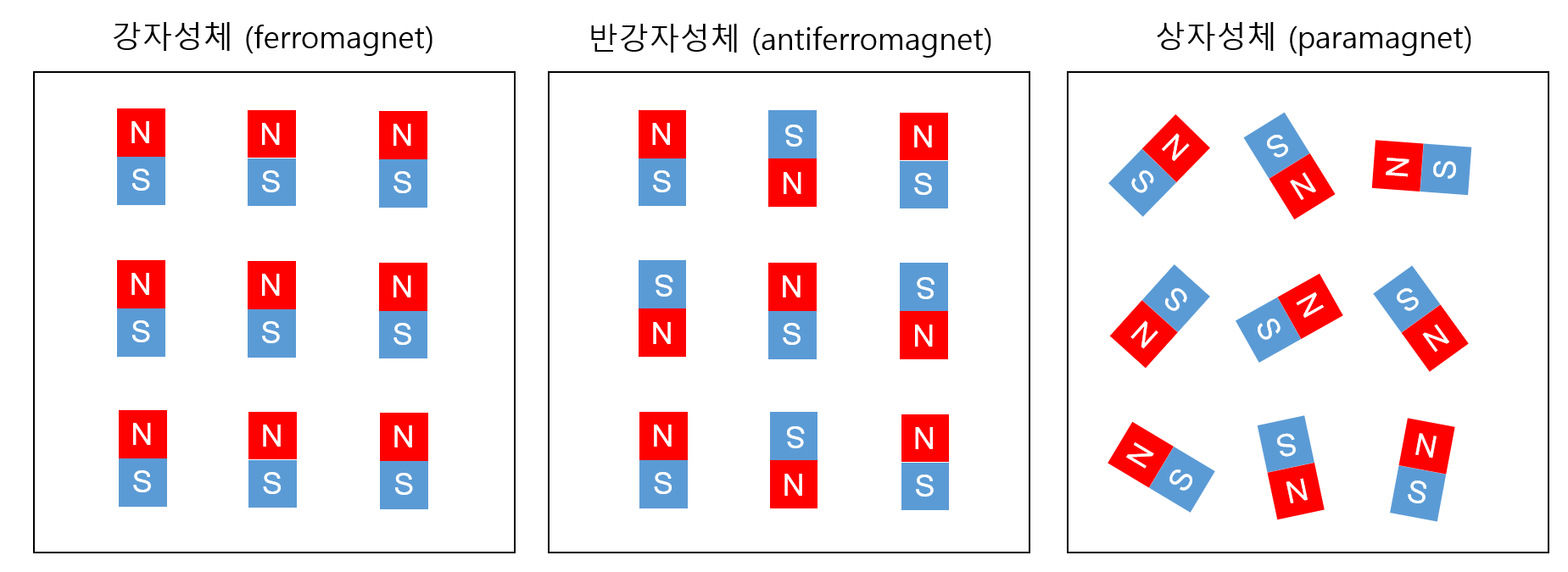

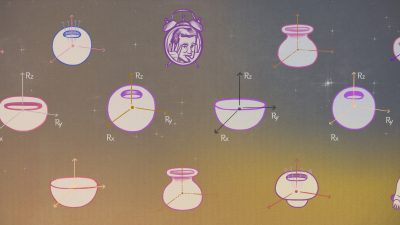

원자들의 상호작용하는 행태는 원자의 종류나 구조에 따라서 천차만별이다. 그러나 대략적으로 몇 가지 그룹으로 나눌 수 있는데, 가령 강자성체, 반강자성체, 상자성체 등으로 나눌 수 있다.([그림2]) 강자성체는 이웃한 원자 자석들이 모두 같은 방향을 향하고 있는 물질이고 반강자성체는 이웃한 원자 자석들이 서로 반대 방향을 향하고 있는 물질이다. 상자성체는 원자 자석들의 방향이 무작위적이라서 전체적으로 보면 특정한 방향성이 없는 물질이다. 원자 수준에서는 모두 자석이지만, 정렬방식이 다르기 때문에 우리가 실생활에서 자석이라고 부르는 물질은 오직 강자성체에 한정된다. 상온에서 강자성체로 존재하는 물질은 철Fe, 코발트Co, 니켈Ni 등이 있다.

원자 사이의 상호작용은 무엇이 결정할까? 많은 변수가 있지만 결정적인 것은 원자 사이의 거리이다. 원자 사이가 가까워지면 상호작용을 더욱 잘 할 것이다. 우리는 드디어 강한 자석을 만들 수 있는 실마리를 얻게 되었고 자연에 존재하는 자철석이 아닌 인공적으로 강한 자석을 만드는 시대로 접어들게 된다. 현재까지 개발된 가장 강한 자석은 바로 네오디뮴 자석이다. 네오디뮴Nd, 철Fe, 그리고 붕소B를 2:14:1의 비율로 혼합한 물질인데, 여기서 붕소를 넣은 이유는 원자 사이 간격을 조절하기 위함이다. (붕소는 가벼운 원자라서 철의 원자 사이 간격을 넓혀 준다.)

인공격자

상호작용의 조절을 위해서는 원자 사이 간격을 조절해야 한다. 그런데 현미경으로도 보이지 않는 아주 작은 원자 사이 간격을 도대체 어떻게 조절한다는 말인가? 1980년대에 등장한 나노기술이 이것을 가능하게 하였다. 나노기술은 나노미터 크기(1 나노미터 = 10-9 m)의 소자를 만드는 기술을 의미하는데, 나노미터 크기는 원자 몇 개의 크기에 해당한다. 나노기술의 등장으로 인류는 마치 레고 블록을 쌓듯이 원자를 하나하나 쌓아 올릴 수 있게 되었고 원자 사이의 간격도 조절할 수 있게 되었다. 즉, 원자간 상호작용을 마음대로 조절하는 시대로 접어든 것이다.

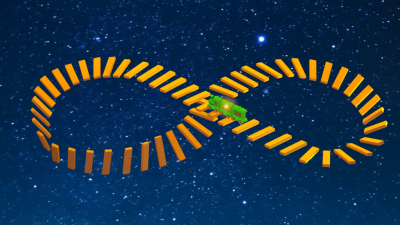

이러한 아이디어를 기반으로 여러 연구그룹에서 인공격자를 만들기 시작했다. 인공격자라는 것은 서로 다른 원자들을 한층 한층 쌓음으로써, 전혀 새로운 성질을 가진 물질을 만드는 것이다. 즉, 첫 번째 층은 A라는 원자, 두 번째 층은 B라는 원자, 세 번째 층은 C라는 원자를 쌓아 새로운 형태의 물질을 만들 수 있다. 그렇게 되면 원자 간격이나 종류도 마음대로 바꿀 수 있고, 상호작용도 바뀌고, 자석의 특성도 바뀌게 될 것이다. 이런 시도 끝에 사람들은 층간교환결합interlayer exchange coupling을 발견했다.

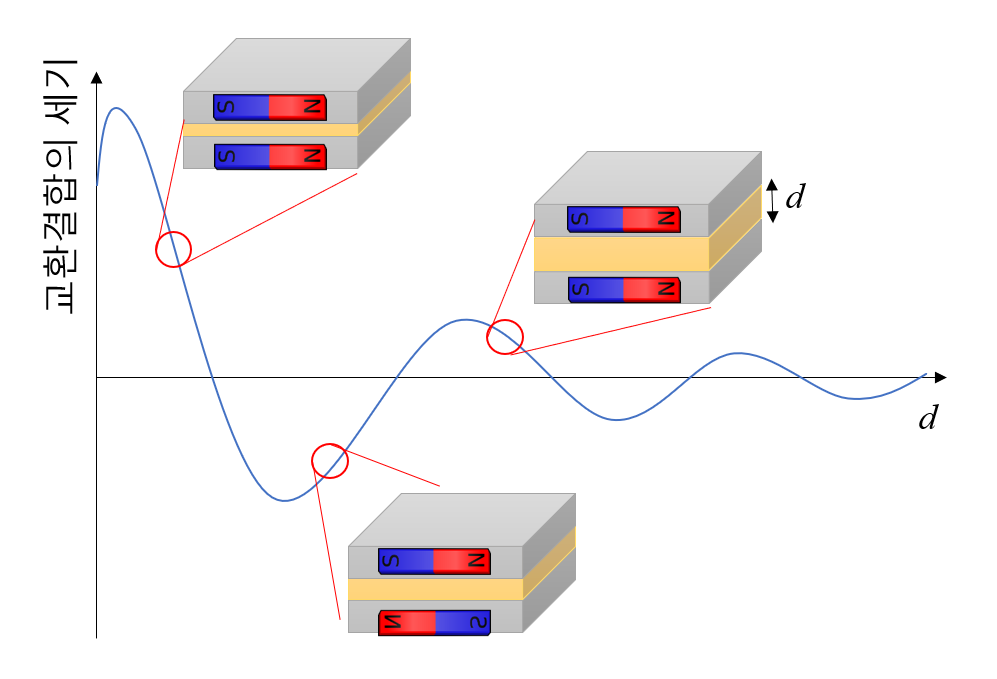

층간교환결합 현상을 간단히 설명하자면 [그림3]과 같다. 강자성체 사이에 비자성물질을 삽입한다. 그렇게 하면 두 층의 간격이 벌어지게 되고 상호작용의 크기가 바뀌게 될 것이다. 그런데 두 층 사이 간격이 넓어지면서 두 자성체의 자석 방향이 평행과 반평행을 계속 반복하는 현상을 발견했는데, 이러한 현상을 층간교환결합 현상이라고 한다. 이 현상은 연구자들에게 과학적 호기심을 불러일으켰고 이를 설명하기 위해 많은 이론적인 시도가 이루어졌다.

자석의 재발견: 거대자기저항 효과

외르스테드가 그러했듯이 항상 새로운 발견은 사소한 관찰에서 시작된다. 1988년 어느 날, 프랑스 물리학자 알버트 페르Albert Fert, 1938-현재와 독일의 물리학자 피터 그륀버그Peter Grunberg, 1939-2018는 층간교환결합이 있는 구조에 전류를 흘려보았더니, 이상하게도 평행일 때는 저항이 아주 낮고 반평행일 때는 저항이 아주 높은 현상을 목격했다. 이것은 “자석의 방향이 전류의 흐름에 영향을 준다”는 것을 의미한다. 왜 그런 것일까?

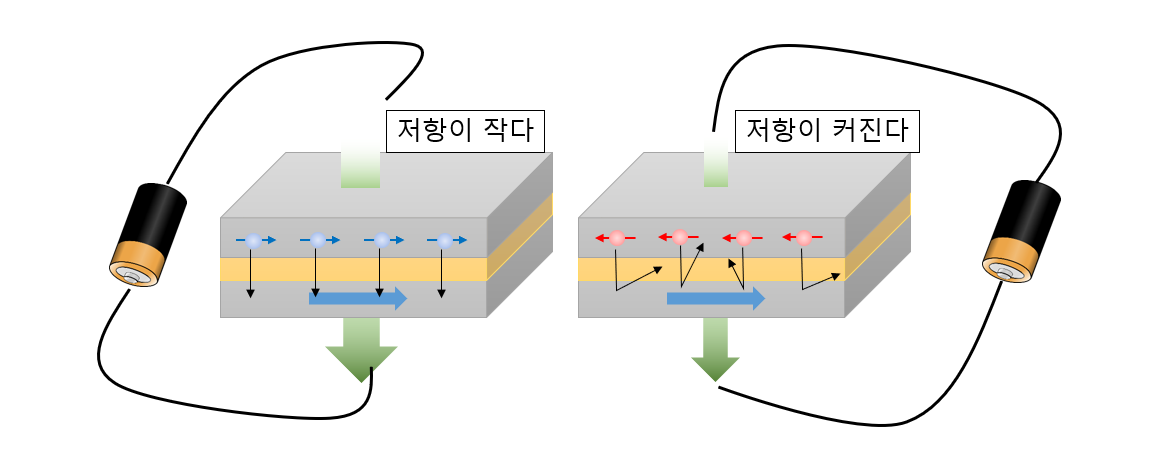

[그림4]에서 보는 것과 같이, 우리는 동일한 두 자성층을 사용하였다. 전류라는 것은 전자의 흐름을 의미하고, 동일한 자성층을 사용했으므로 물질 내부에서 전자의 흐름도 같을 것이라 예상할 수 있다. 전자의 스핀이라는 개념을 생각하기 전에는 말이다. 만일 우리가 전자의 스핀을 고려하게 되면 이야기가 달라진다. 전자는 모두 스핀을 가지고 있고(그것이 자석의 방향을 결정하고), [그림4]의 왼쪽 그림과 같이 두 층의 자석 방향이 같다면, 같은 스핀을 가진 전자들은 두 층 사이를 잘 오갈 것이다. 그러나 [그림4]의 오른쪽 그림과 같이 두 층의 자석 방향이 반대가 되면, 이동하던 전자는 스핀이 다르기 때문에 들어가지 못하고 반사된다. 전자가 잘 통과하지 못하고 반사가 된다는 것은 저항이 커진다는 것이므로, [그림4]의 오른쪽과 같이 반평행할 때 저항이 엄청나게 커지게 된다. 이것이 바로 ‘거대자기저항’ 효과이다.[1][2] 즉, 움직이는 전자가 스핀을 가지고 있다고 생각하면 상황을 설명할 수 있게 되는 것이다.

거대자기저항 효과의 발견은 외르스테드의 발견처럼 과학계에 즉각적인 반향을 일으켰다. 외르스테드가 발견한 것이 “전기와 자기가 얽혀있다”라는 것이었다면, 페르와 그륀버그의 발견은 새로운 버전의 “전기와 자기의 결합”이었다. 그것은 “자석에 전류를 흘렸을 때 나타나는 현상”에 대한 것이었다. 앞서 설명한 것과 같이 전기라는 것은 정지한 전자에서 나오고, 자기라는 것은 회전하는 전자에서 나온다. 자석에 전류를 흘렸다는 것은 회전하는 전자(스핀을 가진 전자)가 움직인다는 것이고, 페르와 그륀버그의 발견은 이때 나타나는 현상에 관한 것이다. 이제 인류는 자석 그 자체보다 조금 더 본질적인, 전자 스핀의 거동에 대한 연구를 시작하게 된다. 바야흐로 자석의 재발견의 시대가 다가온 것이다.

스핀전달토크Spin Transfer Torque

거대자기저항 효과의 등장에 과학자들은 흥분했고 더 깊이 현상을 연구하고자 하는 조류가 생겨났다. “거대자기저항이 나타나는 두께의 한계가 있는가?” “다른 물질을 접합시키면 거대자기저항이 더 커지지 않을까?” “소자를 좀 더 잘 만들면 저항 차이가 더 커지지 않을까?” “이 현상을 어디다 써먹을 수 없을까?” 이러한 질문들 하나하나가 연구 주제가 되고, 더 많은 과학자들이 이 현상을 연구하게 된다. 그러던 중 또 다른 물리학자는 단순하지만, 아주 혁신적인 생각을 하게 된다.[3]

“자석의 방향이 전류의 흐름에 영향을 주고 있다. 그렇다면 전류의 흐름도 자석의 방향에 영향을 주어야 하는 것 아닌가?”

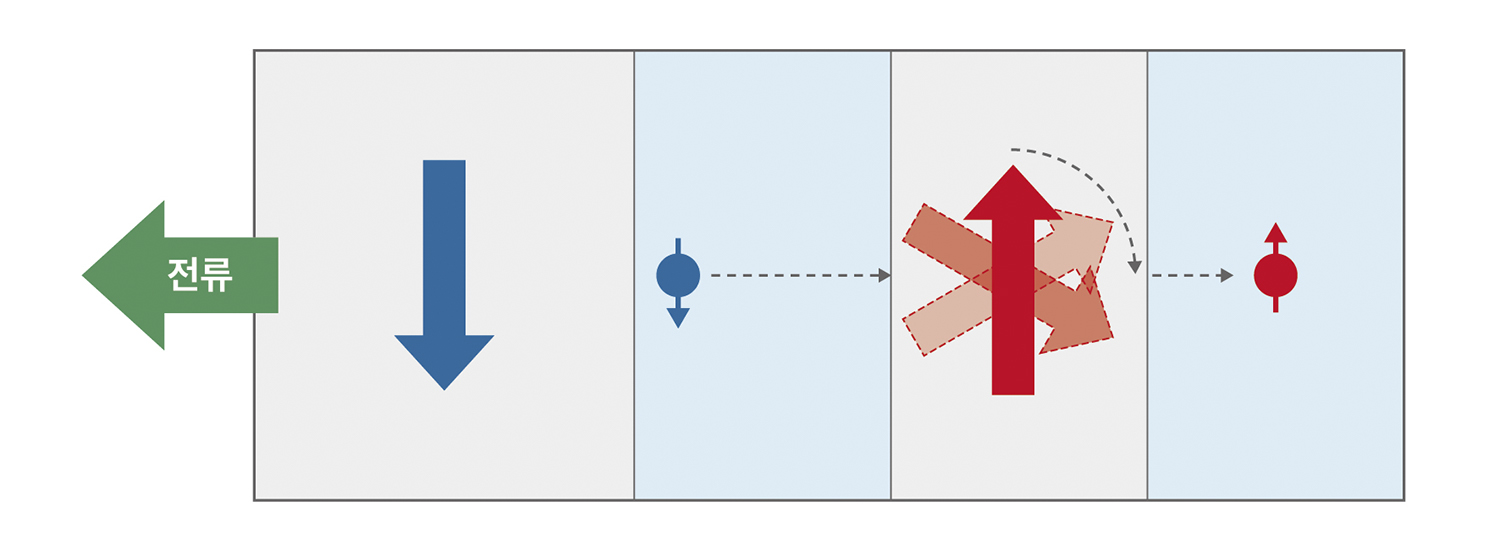

이 단순한 질문을 해결하기 위한 실험이 곧 시작됐고 그 예측이 맞다는 증거가 속속 발견되었다.[4] [그림5]에 이러한 현상을 간단하게 표현하였다. 앞서 [그림4]에서 보인 두 자성층을 옆으로 눕혀 놓은 구조이다. 이 구조에 왼쪽으로 전류를 흘린다. 전류와 전자의 이동방향은 반대이므로, 전자는 오른쪽으로 이동하게 된다. 첫 번째 자석의 방향은 아래쪽으로 향하는 파란색 화살표로 표현되어 있다. 이 말은 첫 번째 자석 내부 원자 속의 스핀들이 아래방향을 향하고 있다는 것이다. 자성의 원인은 전자의 스핀이니까 첫 번째 자석을 나와서 흐르는 전자는 모두 아래방향의 스핀을 가지고 있을 것이라고 예상할 수 있다. 이러한 전자가 두 번째 자석으로 들어간다. 재미있는 것은 두 번째 자석을 나온 전자의 스핀은 모두 윗방향(빨간색)을 향해 있어야 한다는 것이다. 왜냐하면 두 번째 자석에 있는 전자들의 스핀 방향은 모두 윗방향일 테니까. 그렇다면 여기서 우리가 알 수 있는 것은, 두 번째 자석에 들어간 파란색 스핀의 전자는 내부에서 180도 회전한 다음에 빨간색 스핀이 되어서 나왔다는 것이다.

이 과정은 조금 이상하다. 파란색 스핀의 전자가 들어가서 빨간색 스핀의 전자가 나왔으니, 그 중간에서 무슨 일이 벌어졌다는 것이다. 들어갈 때는 주머니에 500원이 있었는데 나올 때는 100원이 남아 있다면, 중간에 400원을 누구에게 주고 나왔다는 것이다. (돈이 사라지지 않는다는 가정하에 말이다.) 400원은 중간에 있는 누군가에게 영향을 주어야 한다. 작용과 반작용을 생각해보면, 이 상황이 더 잘 이해가 된다. 바람이 없는 날에 고요한 강물에 보트를 띄우고 움직이고자 하면 반드시 노를 저어야 한다. 물을 뒤쪽으로 보내야 내가 앞으로 나갈 수 있다. 로켓도 마찬가지다. 연료를 뒤로 분사해야 로켓이 앞으로 나갈 수 있다.

[그림5]에서 파란색 스핀이 반 바퀴 돌기 위해서는 거기에 있던 어떤 것을 반대방향으로 밀어야 스스로가 돌 수 있는 것이다. 결국 [그림5]에서 두 번째 자석 내부의 스핀이 반 바퀴 돌아간다. 전류를 왼쪽으로 흘리게 되면 전자는 오른쪽으로 진행하게 되고, 첫 번째 자석을 나온 전자의 스핀이 두 번째 자석에 들어가서 그 자석 방향을 180도 바꾸게 되는 것이다. 이런 현상을 스핀전달토크Spin Transfer Torque라고 한다. 정말로 전류의 흐름이 자석의 방향에 영향을 주고 있었다. 신이 난 과학자들은 다양한 물질에서 이 현상을 탐구했다. 또한 다양한 자석에 전류를 흘려서 자석의 방향을 제어하는 기쁨을 맛보았다. 이것이 2000년대 초반, 대한민국이 월드컵 4강 신화를 쓸 때 전 세계 자성 연구자들이 느낀 흥분이다.

스핀홀 효과Spin Hall Effect

속속 밝혀진 새로운 현상들은 모두 “회전하고 있는 전자, 즉 스핀을 가진 전자가 움직이게 되면 어떤 일이 발생하는가?”라는 질문에서 출발한다. 이 상황을 일상적인 상황에 대입시켜보면, 회전하는 공이 앞으로 움직일 때 나타나는 현상과 관련이 있다. 물론 스핀이란 것은 양자역학적인 물질의 특성으로, 고전적인 공의 운동과는 다르다. 하지만 우리의 직관이라는 것은 일상적인 경험에서 출발하는 것이므로 좀 더 쉬운 이해를 위해서 회전하는 공을 생각해보자.

TV로 야구경기나 축구경기를 보고 있노라면 우리는 재밌는 상황을 목격한다. 투수의 손을 떠난 공은 직선으로 나가기도 하지만 방향이 휘는 경우도 많다. (변화구라고 한다.) 축구 선수가 찬 공은 대부분의 경우 앞으로 가면서 방향이 휘게 된다. 두 경우의 공통점은 공에 회전을 가해서 이동시켰다는 것이고, 회전하는 공이 앞으로 나아가면 방향이 휘게 된다. 그렇다면 스핀을 가진 전자가 앞으로 이동한다면?

[그림6]에서 보는 것과 같이 스핀을 가진 전자가 이동하면 그 방향이 휘게 된다. up-스핀을 가진 전자는 진행하면서 오른쪽으로 휘고, down-스핀을 가진 전자는 진행하면서 왼쪽으로 휜다. 그렇게 되면 오른쪽과 왼쪽 표면에 한 방향의 스핀을 가진 전자만이 모이게 되는 상황이 펼쳐지게 된다. 이것을 스핀홀 효과spin Hall effect라고 하고, 2004년에 실험적으로 증명되었다.[5]

재밌게도 이런 스핀홀 효과는 자석이 아닌 물질에서도 일어난다. [그림6]을 잘 보라. 출발하는 스핀은 up-스핀도 있고 down-스핀도 있다. (즉, 모든 스핀이 정렬된 자석이 아니다.) 그러나 각각의 스핀은 다른 방향으로 굽어서 양쪽 표면에서 선택적으로 스핀을 모을 수 있다. 앞서 설명한 스핀전달토크의 경우 반드시 자석을 통과해야 정렬된 스핀을 얻을 수 있었지만, 스핀홀 효과의 경우 자석이 아닌 물질에 전류만 흘리면 항상 양쪽 표면에 스핀을 모을 수 있다. 비로소 자석이 없어도 전자 스핀을 이용할 수 있는 시대, 자석 없는 자성학의 시대가 도래한 것이다!

자석과 메모리

“기록은 기억을 지배한다”

어느 디지털카메라 광고 문구다. 우리는 우리의 기억보다 기록을 더 신뢰하는 경향이 있다. 우리의 뇌는 가끔 사실을 그대로 기억하는 것이 아니라, 내가 기억하고 싶은 형태로 변형시켜 기억하기 때문이다. 결정적으로 우리의 기억은 대부분의 경우 그리 오래가지 못한다. 그러므로 기록에 의존하는 경향은 시간이 오래될수록 더욱 심해진다. 더 이상 기억에 의존할 수 없을 때 우리는 전적으로 기록에 의존한다. 인류의 발전단계를 봐도 기록을 시작했다는 것은 엄청난 진보를 의미했다. 기록을 남기기 전과 후를 기준으로 선사시대와 역사시대로 구분한다. 역사시대를 유심히 들여다보면 문자가 있는 문명은 망했다가도 다시 소생하지만, 문자가 없으면 소멸되는 경우가 많다. 그만큼 기록은 중요하다.

그런데 우리는 어떻게 기록을 남길까? 아주 옛날에는 바위에 새겨서 기록을 남겼겠지만(물론 지금도 추석 때 성묘를 가면 바위에 새겨진 기록을 볼 수 있다), 고대 이집트에서는 파피루스라는 것을 이용하여 기록을 하였고, 종이와 인쇄술이 등장하면서 획기적으로 기록 능력이 향상되었다. 인쇄술은 지금도 신문이나 책으로 그 명맥을 유지하고 있으나, 현재를 살아가는 우리는 다른 방식으로 기록을 남긴다. 우리는 기억을 ‘메모리’라는 저장장치에 기록한다!

우리가 쓰는 대부분의 전자기기는 디지털로 작동한다. 디지털이라는 의미는 정보를 0과 1의 2진법으로 기록하고 처리한다는 말이다. 글이든, 그림이든, 음악이든 모두 0과 1의 데이터로 컴퓨터에서 처리되고 저장된다. 2진법으로 작동하는 컴퓨터의 메모리에 가장 특화된 물질은 무엇인가? 바로 자석이다. 자석은 마법과 같은 힘을 주고, 나침반으로도 사용되었지만, 현대 문명에서 가장 중요한 역할은 바로 메모리로서의 역할이다. 물질을 원자수준까지 작게 만들어도 거기에는 항상 N극과 S극이 존재하고, 이러한 N극과 S극은 바로 0과 1에 대응할 수 있으므로, 그 자체로 2진법을 저장하는 메모리가 될 수 있는 것이다. 자석을 이용한 메모리는 컴퓨터의 개발을 가속시켰고 비로소 정보화혁명을 이끌어냈다. 아무리 계산을 빨리하고 통신을 빨리해도 그것을 저장할 수 없다면 그리 큰 쓸모가 없다.

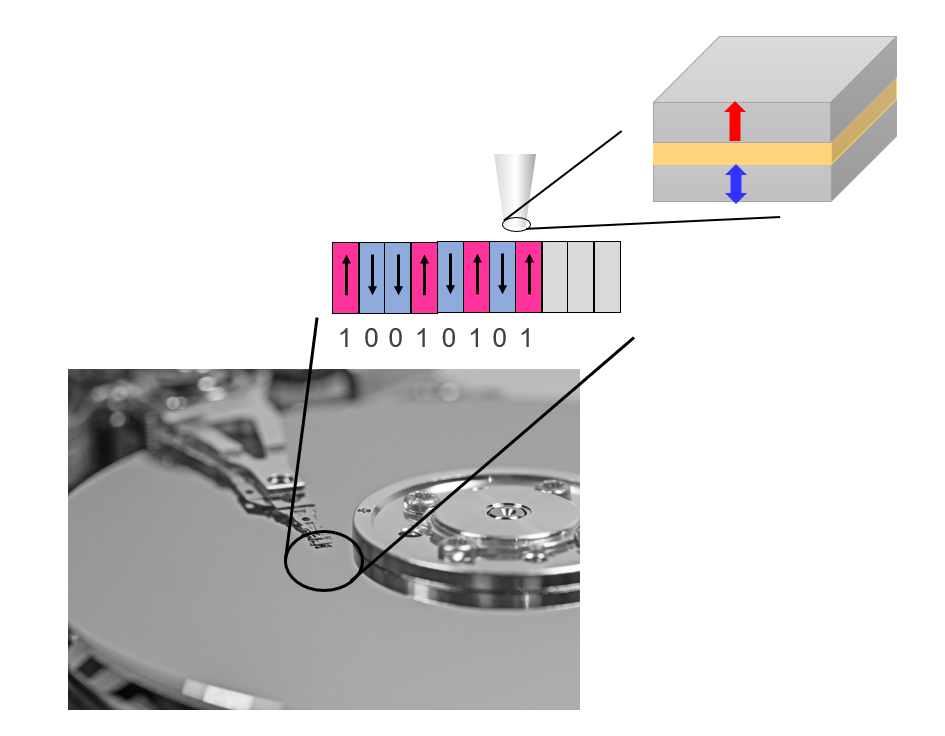

우리가 예전에 사용했던 카세트 테이프, 플로피 디스크 등은 모두 자석으로 되어 있어 0과 1의 정보를 저장할 수 있었다. 그리고 현재 대부분의 컴퓨터에 들어있는 하드디스크 역시 자석으로 만들어진다. 하드디스크는 동그란 판에 얇게 자성물질을 깔고 나서 판을 회전시키면서 탐침을 이용해 자석의 극을 N극이나 S극으로 정렬시킨다. 이것이 정보를 기록하는 과정이다. 이러한 하드디스크 개념은 사실 1970년대 컴퓨터의 개념이 등장했을 때부터 존재했다. 그러나 하드디스크가 상용화되기 가장 어려웠던 점은 ‘N극과 S극으로 기록된 정보를 어떻게 읽을 것인가?’라는 문제였다. 거대자기저항 효과의 발견은 바로 이 문제를 해결해 주었다.

[그림7]에서 보는 것과 같이 하드디스크를 뜯어보면 거기에는 원형으로 생긴 판이 있고 판 위에 탐침이 있다. 원형판은 계속 돌아가고(보통 1초에 120번 정도 돌아간다) 탐침이 정보를 기록하거나 읽어내게 된다. 하드디스크는 자석으로 되어 있으며 N극과 S극의 방향으로 1과 0의 정보를 기록한다. 이때 탐침을 확대해보면 [그림7]에 나타낸 것과 같이 두 개의 자성층으로 이루어져 있다. 위층의 자성층은 up-스핀(붉은색) 방향으로 고정이 되어 있고, 아래층의 자성층은 up이나 down 어느 방향이든 쉽게 향할 수 있게 되어있다. 이러한 탐침이 원형판 위에서 움직이면 원형판의 자석의 극에 따라 아래층의 스핀 방향이 up 또는 down으로 바뀌게 된다. 그렇게 되면 탐침에 있는 두 자성층의 상대적인 배열이 평행·반평행을 반복하게 되는데, 이것은 탐침의 저항이 바뀌는 결과를 준다. 바로 거대자기저항 효과 때문이다!

결국 원형판 위에 기록되어 있던 1과 0이라는 정보는 탐침의 저항이 거대하게(?) 바뀌는 거대자기저항 효과로 인해 발생한 저항차이로 측정이 가능해진다. 거대자기저항이 발견했을 당시에는 자석과 관련된 재미있는 발견의 하나였겠지만, 이것이 하드디스크의 실용화를 가능하게 하였고, 하드디스크가 개인 컴퓨터에서부터 거대한 데이터센터까지 사용되면서 우리는 걱정 없이 데이터를 저장할 수 있게 되었다. 기록은 기억을 지배하지만, 그 기록을 지배하는 것은 자석으로 만든 하드디스크다! 거대자기저항 효과를 발견한 페르와 그륀버그는 2007년 노벨 물리학상을 수상했다.

스핀 제벡 효과Spin Seebeck Effect

우리는 지금 스핀을 가진 전자의 흐름을 이야기하고 있다. 흐름이라는 것은 왜 생기는 것일까? 세상에는 다양한 ‘흐름’이 있다. 하늘에 있는 구름도 흘러가고 땅에 있는 강물도 바다로 흘러가며 새들도 떼를 지어 날아가고 개미도 줄을 맞춰서 이사를 간다. 우리는 항상 여러 종류의 흐름을 보게 되는데 이런 흐름은 왜 생기는 것일까? 이 모든 흐름이 나타나는 이유는 자연의 등방성이 깨졌기 때문이다. 구름이 흘러가는 것은 기압차이가 발생해서 바람이 불기 때문이고, 강물이 흘러가는 것은 그것이 위치에너지를 낮추기 때문이며, 새들이 날아가거나 개미가 이사가는 이유는 먹이를 찾기 위함이다. 즉 자연에 등방성이 깨졌고, 움직였을 때 에너지의 이득이 생기기 때문이다.

여기 금속 막대가 하나 있다. 막대의 한쪽은 뜨겁게, 다른 한쪽은 차갑게 한다면 어떻게 되는가? 한쪽을 뜨겁게, 다른 쪽을 차갑게 하였으므로 등방성이 깨졌고 무언가 흐름이 생겨야 함을 직관적으로 느낄 수 있다.

사람들은 이미 100년 전에도 그 답을 알고 있었다. 온도 차이가 생기면 전류가 흐른다! 전자는 어느 방향으로든 갈 수 있지만, 뜨거운 곳과 차가운 곳은 운동에너지가 다르므로, 전자는 평균적으로 뜨거운 곳에서 차가운 곳으로 이동한다. 이런 것을 제벡 효과라고 한다. 자, 이쯤 되면 여러분은 내가 무슨 질문을 하고자 하는지 알 것이다. “전류가 흐른다는 것은 전자가 이동한다는 것이고, 전자는 스핀을 가지고 있을 텐데, 그럼 스핀의 흐름은 어떻게 되는가?”

단순한 질문이지만 2008년이 되기 전까지 누구도 이런 질문을 하지 못했다. 2008년이 되어서야 그 질문에 대한 답을 찾게 된다. ‘뜨거운 곳과 차가운 곳에는 다른 방향의 스핀이 모인다! ([그림8]) 이러한 현상을 ‘스핀 제벡 효과’ 라고 명명하였다. 이제는 온도 차이도 전자의 스핀과 관련이 있다는 사실이 밝혀진 것이다.[6] 열로 버려지는 에너지마저도 스핀을 만드는 데 이용할 수 있게 되었다는 이유로 과학자들은 다시 한 번 흥분했다. 에너지 절약은 언제나 옳은 일이니 말이다.

스핀 그리고 회전

마지막으로 소개할 내용은 다소 엉뚱한 내용이다. 자석의 근원은 전자의 스핀이며, 이러한 스핀은 전자가 자전하는 것으로 적당히(?) 이해할 수 있다. 즉, 전자가 회전하고 있기에 그 축을 N-S극으로 하는 자석이 되는 것이다. 만일 이것이 사실이라면 다음과 같은 질문을 할 수 있다.

“전자가 회전해서 자석이 된다면, 그럼 그냥 물체를 빠르게 돌려도 자석이 되지 않을까?”

밥을 먹다 말고 젓가락을 열심히 돌려보라. 움직임은 상대적인 것이니 젓가락을 그대로 두고 내가 돌아도 된다. 그럼 그 젓가락이 자석이 될까? 다소 엉뚱하지만 이것을 확인하는 실험이 최근에 수행되었다. 물론 사람이 돈 것이 아니라 물체를 돌렸다. 그 결과 “회전시키면 정말로 자석이 된다”는 것을 발견하였다.[7] 그 크기는 우리가 흔히 쓰는 자석의 10억 분의 1 정도의 세기라서 우리가 측정할 수도 없을 만큼 약한 자석이긴 하지만, 어쨌든 자석이 된다는 것이다. 그럼 이런 질문도 할 수 있겠다.

“액체가 흐를 때 가장자리에는 마찰력으로 인해서 와류가 발생한다. 그럼 액체가 회전하는 와류가 생기면 그 부분은 자석이 될 수 있을까?”

엉뚱하지만 이런 실험도 해 봤다. 그리고 실제로 금속 액체인 수은을 흘렸더니 와류가 생긴 부분에서 스핀이 발생함을 발견하였다.[8] 2016년의 일이다. 이제는 사람들이 본격적으로 액체의 스핀에 대해서 고민을 하게 될지도 모르겠다.

맺으며

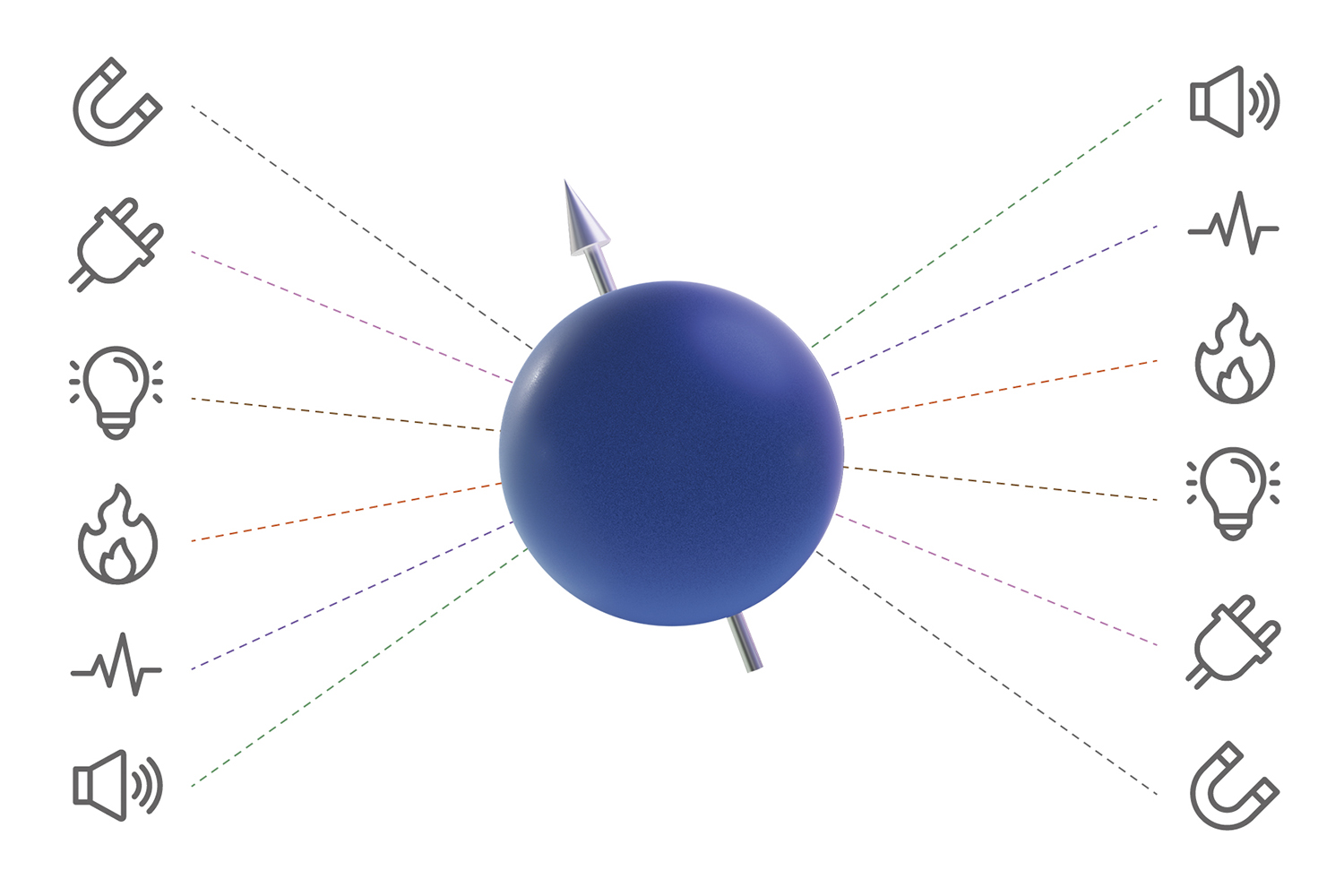

지금까지 자석이라는 물질을 탐구해온 인류의 여정을 살펴보았다. 그 과정에서 우리는 자석의 근원은 전자의 스핀이라는 것을 알았고, 스핀을 가진 전자가 움직이게 되면 나타나는 새로운 현상들도 살펴보았다. 자석을 이용한 나침반의 발명으로 대항해의 시대가 열렸으며, 자석을 이용한 메모리의 발명은 정보화 시대를 가능하게 하였다. 많은 것들을 알아냈고 많은 것들을 이해한 것 같지만, 사실은 아직 우리가 모르는 것이 더 많다. 우리가 지금까지 한 질문은 겨우 자석에 대한 이해와 자석과 전류, 자석과 열 사이의 관계에 대한 것이었다. 우리가 사는 이 세상에는 전류나 열 이외에도 많은 것들이 있다. [그림9]에 나와 있듯이, 빛도 있고, 진동도 있고, 소리도 있고, 압력도 있다. 이러한 것들이 자석 혹은 스핀과 결합되었을 때 어떤 현상이 나타날까? 그것을 알아내는 것은 아마도 이 글을 읽는 우리 모두의 몫일 것이다.

참고문헌

- M. N. Baibich et al., Phys. Rev. Lett. 61, 2472 (1988)

- G. Binasch et al., Phys. Rev. B 39, 4828 (1989)

- J.C. Slonczewski, J. Magn. Magn. Mater. 159, L1 (1996)

- E. B. Myers et al., Science 285, 867 (1999)

- Kato et al., Science 306, 1910 (2004)

- Uchida et al., Nature 455, 778 (2008)

- M. Imai et al., Appl. Phys. Lett. 113, 052402 (2018)

- R. Takahashi et al., Nat. Phys. 12, 52 (2016).